Армавир

В начале своей истории Армавир был армянским аулом. Поворотным моментом в его судьбе стало появление железной дороги.

Краснодарский край, г. Армавир

GPS: 44.997655 , 41.129644

Возникший как небольшой армянский аул, в первые годы существования этот населенный пункт напоминал крепость. Теперь это крупный промышленный и культурный центр.

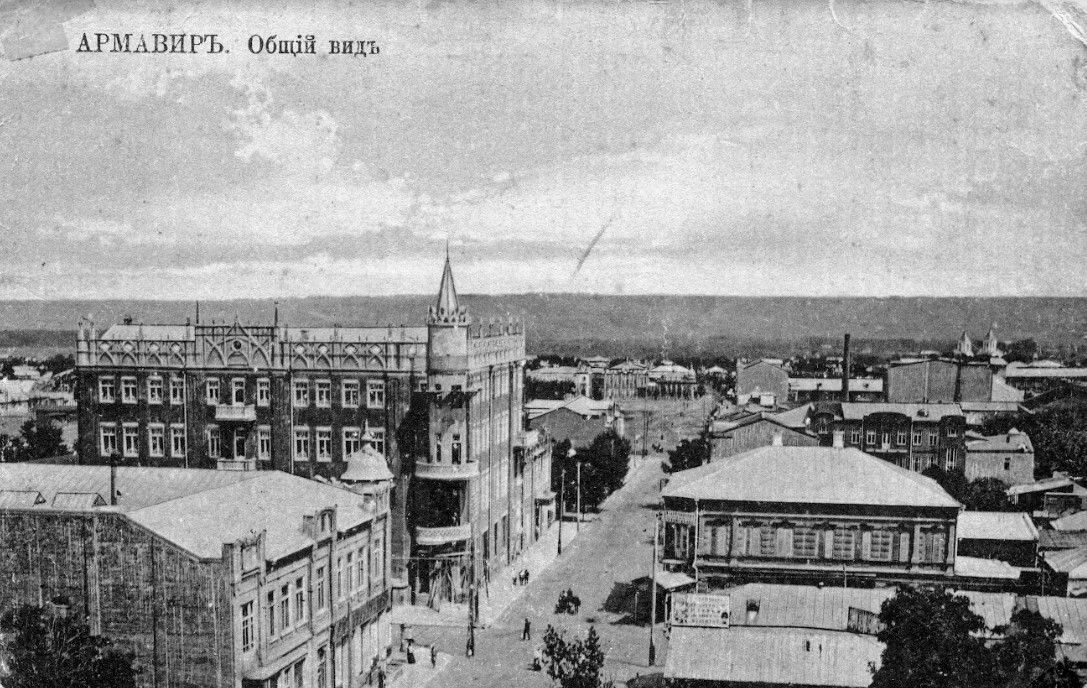

Общий вид г. Армавир 1913 г.

Символы города

Армавир — молодой город, расположенный на земле с тысячелетней историей. Долгие годы этот край сотрясали войны и революции. Потому создание герба было отложено на будущее.

Герб Армавира был разработан только в последней трети XX века. Первый его вариант приняли в 1974 году. Тогда он мало чем отличался от геральдических символов других населенных пунктов СССР. Прежде всего он должен был символизировать трудовое единство села и города. На гербовом щите, разделенном вертикально на синюю и красную половины, находился золотой обруч из шестерен и колосьев. На обруче лежал прямоугольник зеленого цвета с названием города. Встречаются изображения герба с некоторыми незначительными вариациями: в частности, верх щита иногда украшали золотыми крепостными зубцами.

Герб Армавира в 1974 г.

Новый герб, утвержденный 20 ноября 2005 года, сильно от него отличается: «В червленом (красном) поле лазоревая (синяя, голубая) фигура, образованная соединенными главой и столбом, тонко отделенная от червлени серебром. Соединение двух ее частей накрыто золотым цветком подсолнуха. В нижней части фигура обременена серебряным кадуцеем особого вида (трость с крыльями у навершия и двумя переплетенными виноградными лозами), верхняя часть которого лежит поверх цветка». Две голубые полосы на гербе олицетворяют реки Кубань и Уруп, на берегах которых лежит город. Цветок подсолнуха — не только символ богатства и плодородия, но и указание, что еще в царской России край занимал лидирующие позиции в маслобойном производстве (изготовлении подсолнечного масла). Кадуцей говорит о мирном сосуществовании в Армавире представителей десятков национальностей, а также о развитии ремесел и торговли. Лозы, обвивающие кадуцей вместо змей, указывают на еще один источник богатства края — виноград, одновременно это символ плодородия.

Современный герб Армавира

Флаг

Флаг Армавира — прямоугольное полотнище со сторонами, относящимися друг к другу в пропорции 3:2, — повторяет изображение герба города, повернутое на 90 градусов в правую сторону.

Флаг Армавира

Историческая справка о городе

История Армавира, расположенного на северо-востоке Краснодарского края, началась 21 апреля 1839 года, когда командующий правым флангом Кавказской линии генерал Григорий Христофорович фон Засс подписал приказ о переселении в устье реки Уруп черкесогаев. Так называли одну из этнических групп армян. Предположительно, они перебрались на Северный Кавказ из Крыма в конце XV века, вскоре после захвата полуострова Османской империей. На новой родине армяне сохранили единство, хотя и позаимствовали отдельные элементы быта соседних народов. У них постепенно сложился особый диалект. Единственным способом для «горских армян» сохранить религию и саму жизнь в условиях, когда среди проживавших вокруг народов все больше укоренялся ислам в воинствующей форме, стал переход под русское покровительство. Там, где река Уруп впадает в Кубань, основали Армянский аул. В 1841-м здесь построили армянскую церковь, а с 1848 года селение стало называться Армавиром.

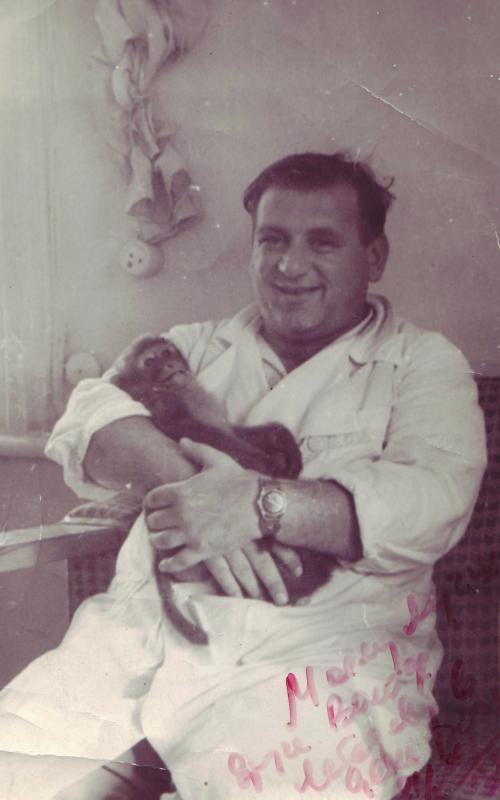

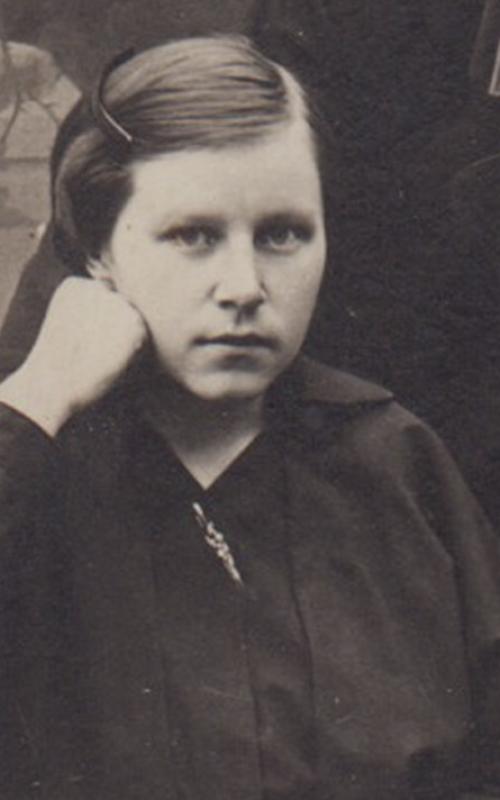

Барон Григорий Христофорович фон Засс

Его окружал ров шириной в 2,5 метра и вал, на котором размещалась стена, сделанная из двух плетней, пространство между ними засыпали землей. В укрепленный пункт вело трое охраняемых ворот. Из-за постоянного притока населения площадь Армавира несколько раз увеличивали. Жители вели привычный для них образ жизни, занимались земледелием (сеяли просо и кукурузу), скотоводством (разводили овец, лошадей и буйволов) и меновой торговлей с черкесами. В 1860-х, с окончанием Кавказской войны, сюда хлынул поток русских переселенцев, вынужденных арендовать землю у местных собственников или же наниматься в мастерские и мелкие предприятия.

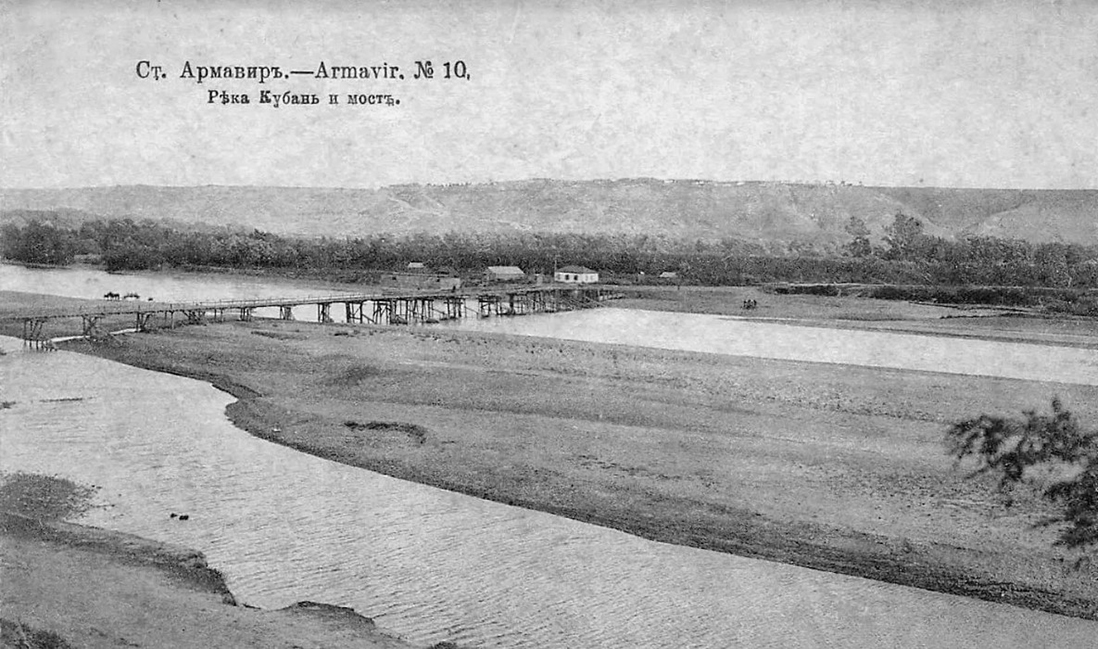

Река Кубань и мост в Армавире 1903–1914 гг.

Владикавказская железная дорога

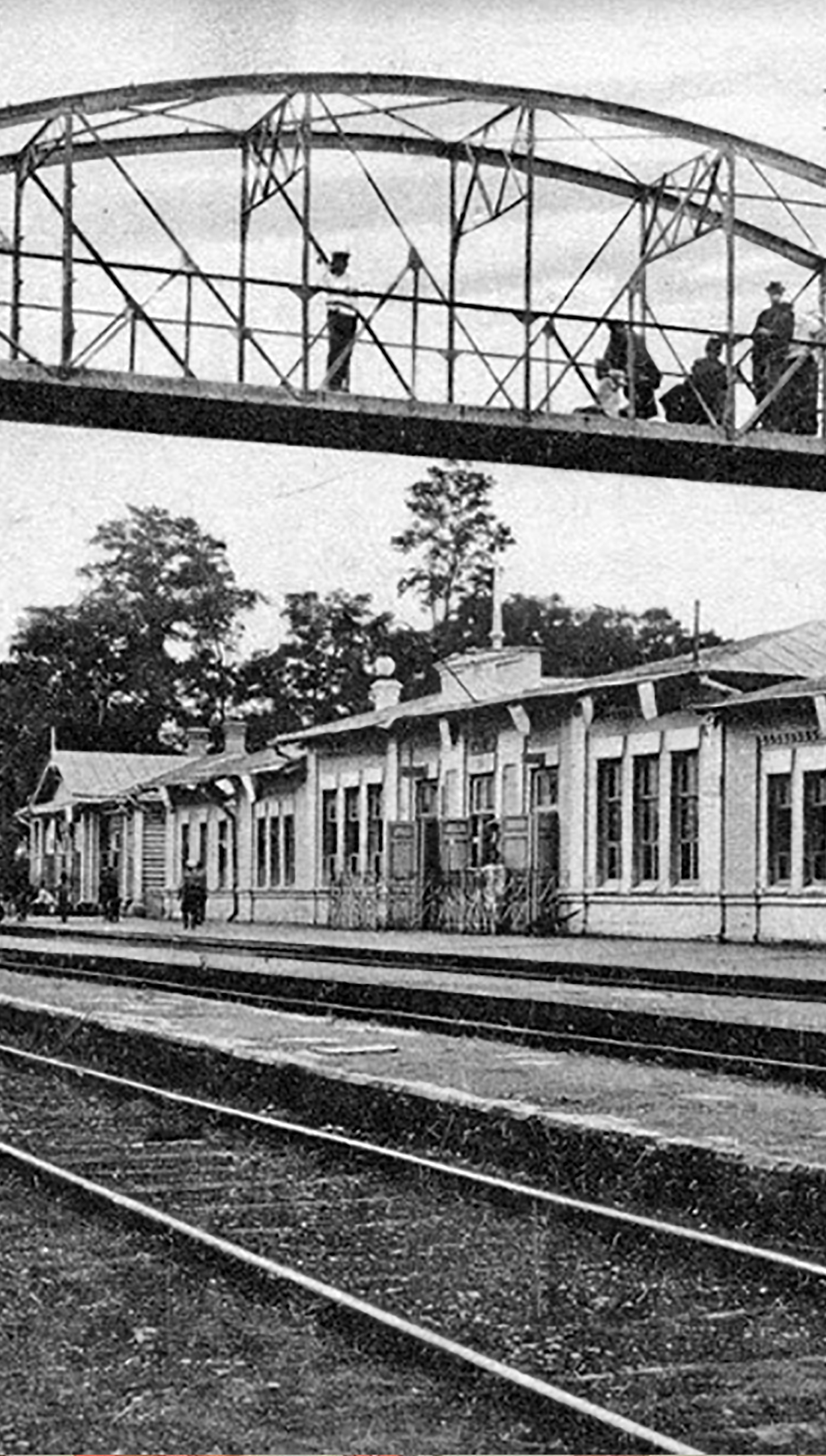

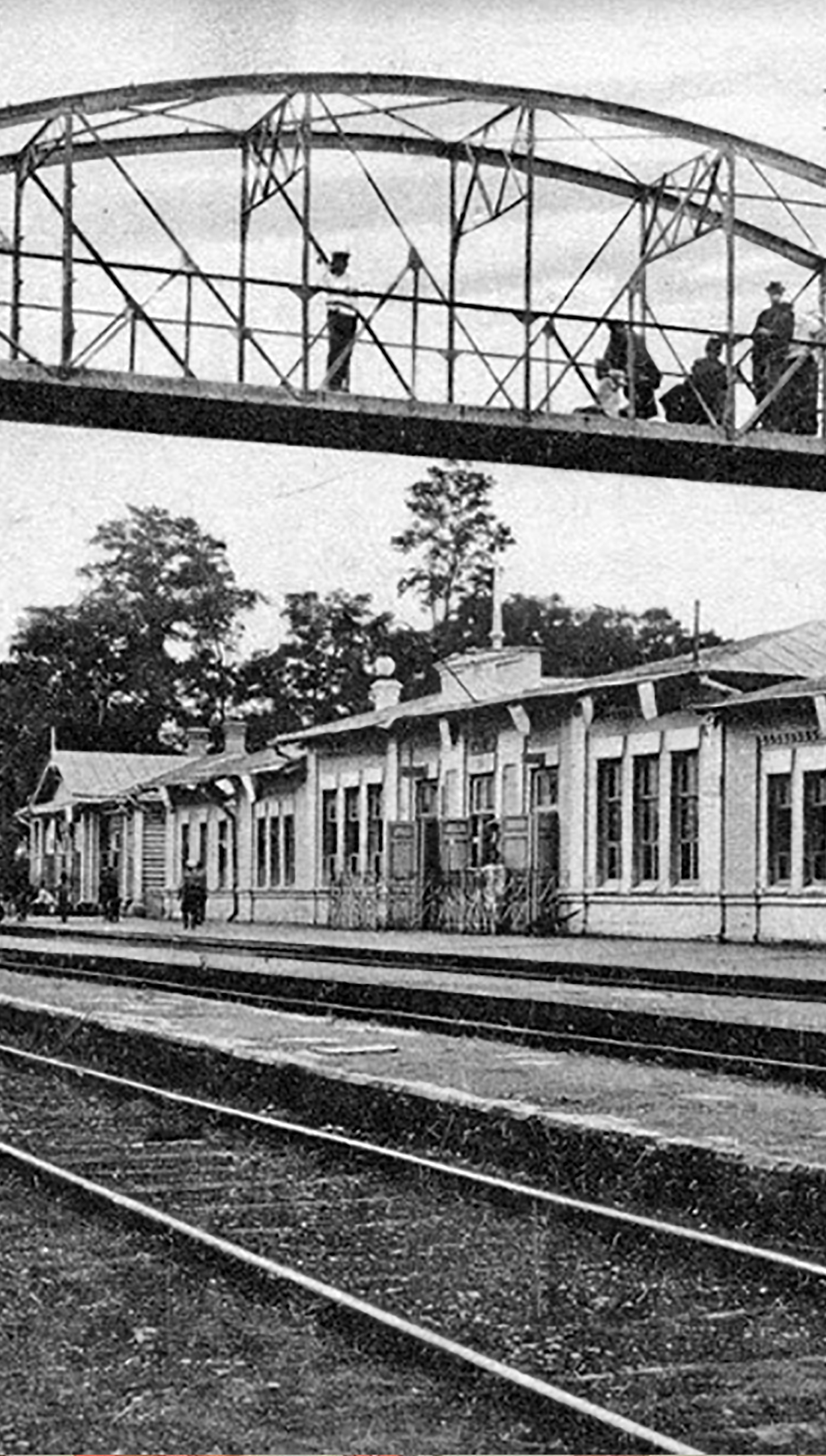

Судьбоносным событием в жизни аула стало проведение через него в 1875 году Владикавказской железной дороги. Это значительно активизировало местную жизнь, и в 1876-м Армавир получил статус села, став в 1888 году административным центром Лабинского отдела Кубанской области. Были возведены каменные жилые и общественные здания, появлялись учебные заведения. При этом застройка часто шла комплексно — сооружались целые улицы с интересными зданиями. Возник даже особый стиль украшения крыш шарообразными куполками. В 1897-м здесь проживало уже 18 тысяч человек. Еще большему росту благосостояния жителей способствовало строительство железной дороги Армавир — Туапсе, связавшей село с черноморским побережьем. Ее строительство началось в 1908 году. Логическим итогом быстрого развития поселения стало присвоение Армавиру статуса города 23 марта 1914 года.

Вокзал Владикавказской ЖД и пешеходный мост через рельсовые пути

Собственные деньги

Перед революцией здесь уже были мужская и женская гимназии, несколько школ, театр (с 1908 года), цирк, кинематограф, библиотеки, электрическое освещение, выпускались газеты, причем многое из перечисленного появилось еще в бытность Армавира селом. В 1917-м начала функционировать еще одна железная дорога, Армавир — Ставрополь, что окончательно превратило город в важный железнодорожный узел. Во время Гражданской войны в городе 12 раз менялась власть, здесь печатались и даже чеканились собственные деньги, получившие название армавирок. Последнее явление вызвал так называемый «денежный голод»: в окруженный со всех сторон войсками враждующих сторон город денежные знаки просто неоткуда было поставлять. В 1920–1930-х развитие Армавира продолжалось: реконструировались старые и строились новые предприятия, росла численность жителей, достигшая к 1939 году около 83 тысяч человек. В 1936-м город стал центром Армавирского района.

Разменный знак 5 рублей 1918 г.

Владикавказская железная дорога

Судьбоносным событием в жизни аула стало проведение через него в 1875 году Владикавказской железной дороги. Это значительно активизировало местную жизнь, и в 1876-м Армавир получил статус села, став в 1888 году административным центром Лабинского отдела Кубанской области. Были возведены каменные жилые и общественные здания, появлялись учебные заведения. При этом застройка часто шла комплексно — сооружались целые улицы с интересными зданиями. Возник даже особый стиль украшения крыш шарообразными куполками. В 1897-м здесь проживало уже 18 тысяч человек. Еще большему росту благосостояния жителей способствовало строительство железной дороги Армавир — Туапсе, связавшей село с черноморским побережьем. Ее строительство началось в 1908 году. Логическим итогом быстрого развития поселения стало присвоение Армавиру статуса города 23 марта 1914 года.

Вокзал Владикавказской ЖД и пешеходный мост через рельсовые пути

Собственные деньги

Перед революцией здесь уже были мужская и женская гимназии, несколько школ, театр (с 1908 года), цирк, кинематограф, библиотеки, электрическое освещение, выпускались газеты, причем многое из перечисленного появилось еще в бытность Армавира селом. В 1917-м начала функционировать еще одна железная дорога, Армавир — Ставрополь, что окончательно превратило город в важный железнодорожный узел. Во время Гражданской войны в городе 12 раз менялась власть, здесь печатались и даже чеканились собственные деньги, получившие название армавирок. Последнее явление вызвал так называемый «денежный голод»: в окруженный со всех сторон войсками враждующих сторон город денежные знаки просто неоткуда было поставлять. В 1920–1930-х развитие Армавира продолжалось: реконструировались старые и строились новые предприятия, росла численность жителей, достигшая к 1939 году около 83 тысяч человек. В 1936-м город стал центром Армавирского района.

Разменный знак 5 рублей 1918 г.

Армавир в годы Великой Отечественной войны

Великая Отечественная война не пощадила город. Армавир находился под оккупацией с начала августа 1942 по конец января 1943 года. За это время было уничтожено 1200 зданий, разрушено 80 % предприятий. Историческая застройка претерпела невосполнимые утраты — от некогда целых комплексов зданий сохранились лишь отдельные сооружения.

Субботник в освобожденном Армавире 1943 год.

Армавир - важный железнодорожный узел

В начале ХХ века Армавир стал важным железнодорожным узлом на Северном Кавказе. Он служил воротами к майкопской нефти и черноморскому побережью. Эти обстоятельства предопределили стремление немецко-фашистских захватчиков овладеть городом.

Железнодорожный путь Владикавказской железной дороги в Армавире 1911 г.

Сопротивление врагу и подготовка к защите Туапсе

В августе 1942 года начались ожесточенные бои за Армавир. По некоторым позициям превосходство противника было десятикратным. Несмотря на это, защитники более недели сопротивлялись вражескому натиску, и только угроза окружения заставила красные части оставить город в ночь на 9 августа. Длительная оборона города позволила подготовиться к защите Туапсе, а также направить в тыл десятки эвакогоспиталей и эшелонов с эвакуируемыми материальными ценностями. Большой вклад в оборону города внесли выпускники армавирской летной школы, сбившие 38 вражеских самолетов.

Пришедшие в Армавир гитлеровцы установили в городе режим террора. Только в районе хутора Красная Поляна позднее обнаружили захоронения 6680 человек, расстрелянных и замученных фашистами. Для этих целей использовали в том числе специально оборудованные автомобили-душегубки. Но сломить сопротивление армавирцев было невозможно. В городе действовала подпольная молодежная организация, в округе сопротивление врагу оказывали партизаны. Им удалось уничтожить около двух тысяч вражеских солдат и офицеров. Местное население прятало раненых красноармейцев.

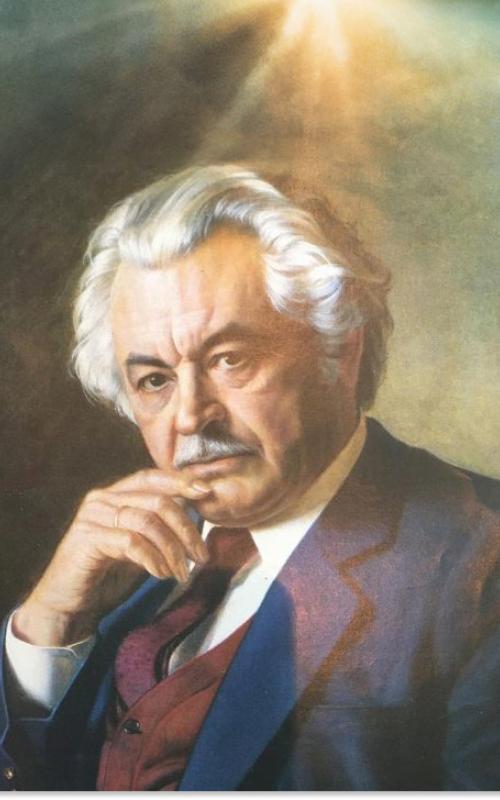

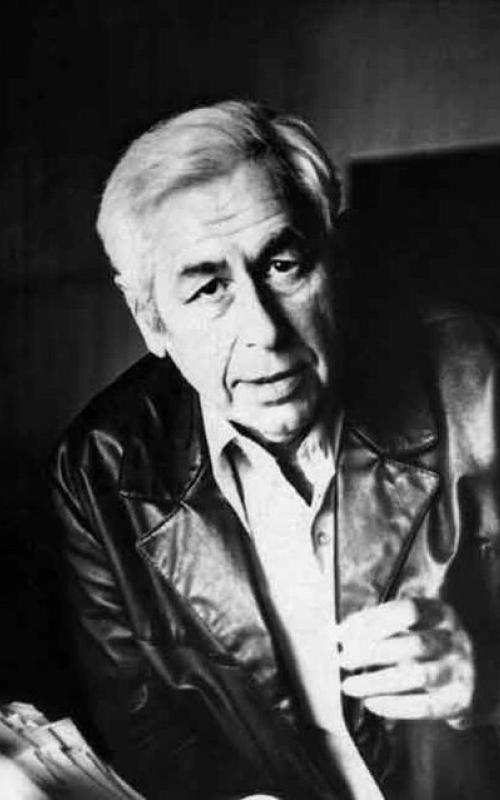

Дмитрий Фёдорович Лавриненко

Освобождение Армавира

24 января 1943 года Армавир освободили. Этому предшествовали тяжелые бои. Отступающие немцы использовали тактику выжженной земли и фактически сравняли город с землей. Не менее ужасными были потери и среди мирных жителей. На фронт ушло около 30 тысяч армавирцев, из них не вернулось с полей сражений более 12 тысяч. Многие были награждены орденами и медалями, а двадцати присвоили высокое звание Героя Советского Союза. После освобождения города жители начали его восстанавливать, и в первую очередь поднимали из руин объекты военного назначения. В Армавире ремонтировали военную технику, изготовляли боеприпасы, лечили раненых.

Более 40 мемориалов и памятников в память о военных событиях

Боль тех лет навсегда останется в сердцах жителей города. Об этих событиях напоминают более 40 мемориалов и памятников, многие армавирские школы носят имена героев. Армавиру присвоено почетное звание «Города воинской доблести». Первые памятники героям-армавирцам появились сразу после войны. Уже в 1945 году тут воздвигли обелиск, посвященный 27 партизанам, защищавшим город. В 1964-м в уютном сквере в центре Армавира на улице Кирова зажгли Вечный огонь. Он горит перед обелиском, который посвящен красноармейцам, павшим в Гражданскую войну. Но Вечный огонь зажгли в память обо всех погибших солдатах и жителях города. В День освобождения Армавира от фашистских захватчиков и в День Победы почтить память родных и близких сюда всегда приходит много людей с цветами. В 2000 году в Армавире открыли один из самых молодых памятников героям войны — морякам-кубанцам (скульптор Александр Горбатов). Это высеченный в каменной глыбе бюст молодого человека в бескозырке. Место для него было выбрано не случайно. Именно здесь осенью 1942-го были расстреляны 18 моряков, захваченных в плен после уничтожения ими самолетов противника в Майкопе. Каждый клочок земли Армавира помнит о войне. Каждый его житель впитал с молоком матери гордость за свою землю и предков.

Братская могила партизан и советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками

в 1942 - 1943 гг.

Парк Победы в Армавире

Армавир сегодня

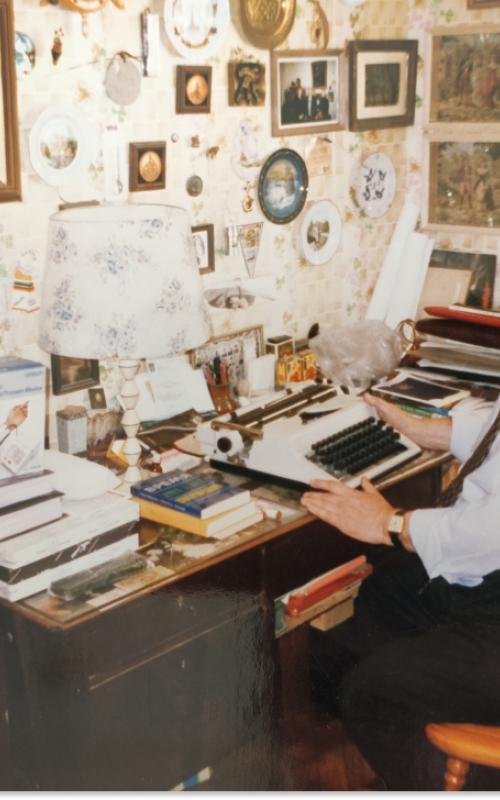

В послевоенное время город восстановился, вырос и похорошел. Сейчас в Армавире проживает 186 тысяч человек. Это крупный индустриальный центр, где работает несколько десятков предприятий пищевой промышленности, приборо- и машиностроения, металлообработки, легкой промышленности, энергетики. В городе действует краеведческий музей, театр драмы и комедии, дом-музей писателя Саввы Артемьевича Дангулова. Армавир — зеленый город, его улицы украшают парки, скверы, скульптурные композиции. История города запечатлена во многих памятниках и обелисках. Рядом с Армавиром расположено немало палеонтологических, геологических и археологических памятников, в том числе городища и курганные группы бронзового и раннего железного века. Город подарил стране и миру много известных деятелей искусства, науки, военачальников, более десяти Героев Советского Союза и России. В 2013-м здесь заработала радиолокационная станция типа «Воронеж», способная охватывать территорию от Китая до Африки и Южной Европы и эффективно защищать воздушные границы страны. Но Армавир — мирный и гостеприимный город, он всегда готов радушно открыть гостям свои объятия.

- Источник: © Туристер – одно из крупнейших в СНГ сообществ опытных путешественников

- Источник: © «Карта Памяти» – патриотическая акция издательства «Просвещение»

- Источник: © Сообщество «ВДОЛЬ ПО ЛИНIИ КАВКАЗА...» в социальной сети «Вконтакте»

- Источник: © Каталог векторного клипарта

- Источник: © 86137.RU – САЙТ ПРО ГОРОД АРМАВИР

- Источник: © Retro View of Mankind's Habitat

- Источник: © Retro View of Mankind's Habitat

- Источник: © Тематический канал «РУССКОЕ СЛОВО» в медиаплатформе МирТесен

- Источник: © Retro View of Mankind's Habitat

- Источник: © Retro View of Mankind's Habitat

- Источник: © Vector–images.com. Векторные изображения хорошего качества

- Источник: © copycoins.ru – копии монет

- Источник: © Пульс. Mail.ru

- Источник: © Ключ к отдыху – Все про самые интересные для туризма места России

Места

Каменные бабы

Считается, что каменные бабы — это изображения предков, а само слово «баба» произошло от тюркского «балбал», что обозначает «пращур», «дед-отец».

Церковь Пресвятой Богородицы (Армянская церковь)

Старейшее здание города — церковь Пресвятой Богородицы. Без нее невозможно представить Армавир.

Армавирский театр драмы и комедии

Еще в бытность Армавира селом в нем появилась постоянно действовавшая театральная труппа. 4 декабря 1908 года в городе был создан театр — первый стационарный на Кубани и один из первых на Северном Кавказе.

Армавирский государственный педагогический университет

В советское время это учебное заведение специализировалось в первую очередь на подготовке учителей математики. Здесь составлялись пособия для обучения будущих специалистов данного профиля в ряде пединститутов страны.

Механико-технологический техникум

Армавирский механико-технологический техникум — старейшее средне-специальное учебное заведение города. Оно носит имя известного государственного деятеля Анастаса Микояна.

Армавирский краеведческий музей

В Армавирском краеведческом музее имеется небольшое собрание живописи. Особо выделяются три этюда художника Михаила Нестерова, написанные непосредственно в Армавире.

Свято-Троицкий собор. Храм, переживший революцию и войну

На рубеже XIX–XX столетий население Армавира росло быстрыми темпами. Его значительная часть исповедовала православие. Построенный ранее Никольский собор с трудом вмещал большое количество прихожан, требовался новый храм.

Памятник кубанскому казачеству

Сложно переоценить значение казачества в истории и повседневной жизни Краснодара. Именно казачеству посвящена любимая кубанцами и туристами скульптурная композиция на главной улице города — Красной — перед зданием краевой администрации.

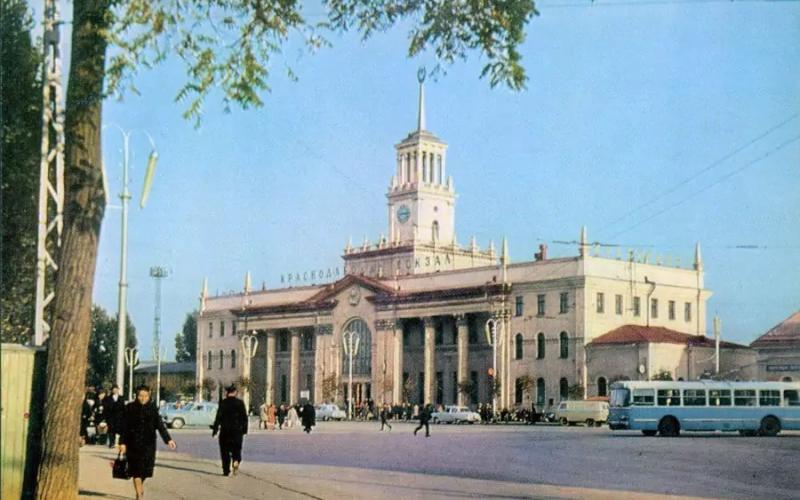

Вокзал Краснодар I

Первый краснодарский вокзал построили в 1889 году, но в годы войны его разрушили. Нынешнее здание в стиле сталинского ампира появилось только в 1952 году по проекту Волошинова.

Свято-Екатерининский кафедральный собор

История Свято-Екатерининского собора началась осенью 1889 года, когда поезд императора Александра III потерпел страшное крушение недалеко от Харькова. Несмотря на масштабность железнодорожной аварии, члены царской семьи серьезно не пострадали.

Скульптурная композиция «Запорожцы пишут письмо турецкому султану»

В 2008 году в Краснодаре появился оригинальный памятник авторства известного современного скульптора Валерия Пчелина. Он посвятил монумент 120-летию визита в город русского живописца Ильи Ефимовича Репина.

Театр драмы имени Максима Горького

Краснодарский академический театр драмы имени Максима Горького — один из главных центров искусства современной Кубани и старейший культурный объект города. Его репертуар порадует как юного зрителя, так и взрослую публику.

Краснодарский краевой художественный музей имени Ф. А. Коваленко

Художественный музей — поистине гордость кубанской столицы. Это одно из крупнейших учреждений культуры на Юге России. Музей располагает коллекциями, включающими в себя около 13 000 предметов декоративно-прикладного искусства, живописи, графики и скул

Скорбященская церковь

Скорбященская церковь — старейший храм в самом центре Краснодара. Ее история началась практически с момента основания города.

Шуховская башня

На перекрестке улиц Рашпилевской и Володи Головатого находится, пожалуй, самая незаметная для неподготовленного туриста достопримечательность Краснодара.

Свято-Георгиевский храм

Замечательный памятник церковной архитектуры, который непременно нужно увидеть всякому гостю Краснодара, носит имя принадлежащего к числу наиболее почитаемых на Руси святых — Георгия Победоносца, святого великомученика.

Царские ворота

В центре Краснодара можно увидеть архитектурный памятник в древнерусском стиле, представляющий собой арочный ансамбль с башенками, увенчанными двуглавыми орлами. Это знаменитые Царские врата, или Триумфальная Александровская арка.

Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник имени Е. Д. Фелицына

В бывшем особняке кубанских купцов Богарсуковых расположено одно из важнейших культурных учреждений Краснодара — историко-археологический музей.

Литературный музей Кубани

В 1988 году в Краснодаре открылся Литературный музей Кубани. Он призван познакомить местных жителей и туристов с писательским и поэтическим наследием краснодарцев, а также показать историю развития письменности и книгопечатания в этих краях.

Краснодарская филармония имени Г. Ф. Пономаренко

Основная сцена классической музыки Краснодарского края — это филармония имени советского композитора Григория Пономаренко. Она расположена в поистине легендарном для истории города месте.

Кинотеатр «Аврора»

Одной из любимых цитат Владимира Ильича Ленина у жителей СССР были слова о том, что «из всех искусств для нас важнейшим является кино». Кинематограф действительно был популярен среди граждан Советского Союза, и Кубань не стала исключением.

Здание железнодорожного вокзала города Сочи

Построенный в стиле ампир вокзал — настоящий дворец в центре Сочи. Его проектировал известный архитектор Алексей Душкин, автор первых станций московского метро и одной из сталинских высоток. Вокзал получился просторным и изящным, под стать курортному

Собор Архангела Михаила

Главный православный храм Сочи — ровесник самого города. Его заложили в 1874 году, когда пост Даховский — будущий Сочи — получил статус посада в память о победе в Кавказской войне.

Вилла «Вера»

Построенная изначально как особняк, вилла со светлым названием и прекрасным экзотическим парком оказалась в самом центре революционных событий, превратившись позднее в санаторий и место для развития детей.

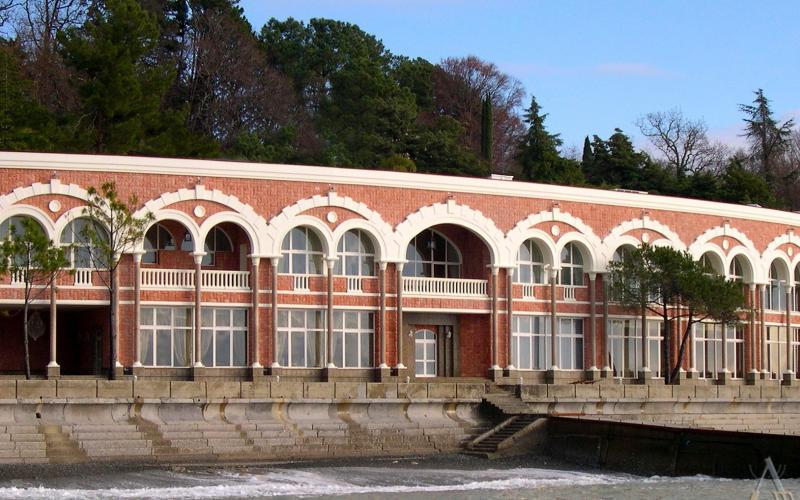

Водолечебница в Мацесте

Один из самых крупных бальнеологических курортов России, водолечебница Мацеста с момента основания ни на один день не прекращала работу, а принять целебную ванну на Мацесте можно в любое время года.

Морской вокзал города Сочи

Город у моря немыслим без набережных, причалов, прогулочных катеров и круизных лайнеров. Всем этим в полной мере обладает Сочи. Морской вокзал Сочи — памятник федерального значения, любимый не только туристами, но и местными жителями.

Олимпийский парк города Сочи

Имеретинская низменность — одно из главных мест, где проводились XXII зимние Олимпийские игры 2014 года в Сочи. Здесь и сейчас работает многопрофильный спортивный комплекс.

Дача Иосифа Виссарионовича Сталина

На даче Сталина в Сочи, где генеральный секретарь проводил время почти каждый год, были предусмотрены все удобства для комфортного отдыха. Дача сохранилась практически в первозданном виде и до наших дней.

Санаторий имени Серго Орджоникизде

В фильме «Старик Хоттабыч» режиссера Геннадия Казанского герои попадают в некий дворец, поразивший воображение волшебника. Во дворце отдыхают советские граждане и каждое утро делают зарядку. Кадры сняты в санатории имени Серго Орджоникидзе в Сочи.

Чаша олимпийского огня

Площадь вокруг Чаши олимпийского огня сегодня — место проведения фестивалей, концертов, здесь часто организуют фейерверки. Именно в этом месте с зажжением огня началась зимняя Олимпиада в Сочи.

Парк «Солнечный остров»

На острове, омываемом водами озера Старая Кубань, находится отличное место для отдыха всей семьей. Раньше этот парк, открытый в 1959 году, носил имя 40-летия Октября. Сейчас его название — «Солнечный остров».

Гора Ахун

Гора Ахун — высотная доминанта города и в то же время излюбленное место для походов туристов и местных жителей. Пик Большой Ахун — одна из визитных карточек города.

Памятник императрице Екатерине II

Памятник Екатерине II, основательнице города, воссоздали в 2003 году по наброскам известного скульптора Микешина. Изначально памятник был открыт в 1907 году, но при советской власти его демонтировали.

Горнолыжный курорт Красная Поляна

Красная поляна — популярнейший российский горнолыжный курорт. Поселение основали еще в Средние века, отсюда русские отряды отправлялись на Кавказскую войну.

Войсковой собор Александра Невского

Символ доблестного кубанского казачества 19 века — Войсковой собор, воссозданный в 2003 году, ранее хранил в себе множество реликвий. Сейчас здесь хранятся частицы мощей святого Александра Невского.

Памятник Степану Передерию

Мемориал посвящен подвигу солдата Степана Передерия, который в одиночку сдерживал фашистский оружейный натиск в течение трех часов. Попав в засаду при перевозке пушки, он развернул ее против противника.

Кубанский государственный университет

Один из ведущих вузов России был основан в 1920 году. В его стенах учились будущие преподаватели, работники сельского хозяйства, а сотрудники работали в содружестве с ведущими научными учреждениями СССР.

Центральная детская библиотека имени Зои Космодемьянской

Детская библиотека в Армавире была уничтожена в ходе войны. Чтобы восстановить ее, книги присылали даже из других городов. В 1984 году она переехала в новое здание, внешне похожее на раскрытую книгу.

Стадион имени Н. П. Симоняна

Стадион в Армавире — один из старейших в России, его построили в 1925 году. В 2007 году начали его реконструкцию. Позднее ему присвоили имя Н. П. Симоняна, уроженца Армавира и яркого игрока «Спартака».

Татарская мечеть

Татарская мечеть была построена в 1910 году. Ее украсили богатым декором, трехъярусным куполом с чешуйчатым куполом, который завершался шпилем. Сейчас в бывшей мечети размещаются жилые квартиры.

Храм Николая Чудотворца на Хлудовской стороне

Храм Николая Чудотворца построили на месте винного погреба купца Хлудова в 1912 году. В разные годы Свято-Николаевское братство при храме открыло в Сочи библиотеку-читальню и запустило печатное издание.

Сочинские пещеры

Сочи окружают 70 пещер, раньше в них хранили продовольствие, а сейчас проводят экскурсии. Самая известная — Ахштырская, где 70 тысяч лет назад жили первые люди. В войну в пещерах прятали музейные экспонаты.

Волконский дольмен

Недалеко от Лазаревского, возле села Волконка расположен уникальный памятник древней дольменной культуры III–II тысячелетий до нашей эры — Волконский дольмен.

Православная церковь Рождества Богородицы

В конце XIX века поселок Лазаревское развивали несколько десятков семей переселенцев — греков, русских, поляков, украинцев, оказавшихся здесь в 1860-е годы после окончания Кавказской войны.

Памятник адмиралу Михаилу Петровичу Лазареву

С именем адмирала Лазарева связано основание современного поселка и Лазаревского форта. Его бронзовый бюст, созданный по проекту И. Шмагунa украшает местный вокзал.

Военная история поселка: Лазаревский форт, памятник князю А.Н. Одоевскому и пушка «Единорог»

В центральной части поселка Лазаревское, в сквере имени Александра Ивановича Одоевского, находится сразу три памятных объекта истории поселка XIX века.

Историческая справка о городском железнодорожном вокзале

Станция Кавказская — визитная карточка города, важный транспортный узел на пересечении больших дорог. Самый большой и красивый вокзал Краснодарского края выглядит монументально и празднично, напоминая дворец с башенками и галереями.

Ставропольский шлях

Город Кропоткин, ранее Романовский хутор, обязан своим расцветом прежде всего Ставропольскому шляху. Слово «шлях» на Руси означало широкую накатанную степную дорогу, по которой степные кочевники совершали набеги на русские земли.

Собор Покрова Пресвятой Богородицы

Монументальное сооружение из красного кирпича с белым орнаментом в стиле эклектики в Романовском хуторе — это Собор Покрова Пресвятой Богородицы. Его оберегают скульптуры митрополита Киевского Михаила и крестителя Руси князя Владимира.

Свято-Никольский храм станицы Кавказской

В станице Кавказской находится шедевр современной церковной архитектуры — храм Николая Чудотворца. Он строился 10 лет и выполнен в древнерусском стиле, согласно канонам XII–XIII вв.

Река Кубань

Самая длинная и полноводная река юга России, её названия менялись не один раз. Жители всегда говорили, что она быстрая и буйная.

Цветочные часы

Самой очаровательной достопримечательностью Кропоткина можно назвать цветочные часы. Этот вид садово-паркового искусства известен с XVIII века. Тогда часы составляли из цветов, которые распускаются и закрываются в определенные часы.

Мемориальный комплекс парка 30-летия Победы

Любимым местом для прогулок в Кропоткине является парк 30-летия Победы. За почти полувековую историю парк разросся, деревья приглушают шум улиц, а на возвышенности виднеется место памяти — Мемориальный комплекс Великой Отечественной войны.

Городской парк культуры и отдыха

Арка с кованым гербом открывает вход в самое оживленное место Кропоткина — парк культуры и отдыха, один из старейших на Кубани. Пышные клумбы, фонтан, аттракционы и концерты привлекают любителей спокойных прогулок и активного отдыха.

Историческая справка о городском железнодорожном вокзале

Визитной карточкой Олимпийских игр 2014 года стал железнодорожный вокзал «Олимпийский парк» в поселке Сириус — основной транспортный узел прибрежного кластера спортивных объектов.

Олимпийский стадион «Фишт»

Настоящим сердцем Зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году стал стадион «Фишт». В его стенах прошли торжественные мероприятия, посвященные открытию и закрытию спортивных соревнований.

Развлекательный спортивный центр «Сириус Арена»

Центром конькобежных забегов во время Зимних Олимпийских игр в Сочи стала «Адлер-Арена», которую затем переименовали в «Сириус Арену».

Ледовый дворец «Большой»

Огромная серебристая капля из стекла и бетона, возвышающаяся над Олимпийским парком Сочи — ледовый дворец «Большой». Один из самых высокотехнологичных и современных спортивных объектов страны.

Ледовая арена «Шайба»

Летним вечером в жарком курортном городе Сочи можно увидеть неожиданную картину снежного вихря, которую создают тысячи светодиодов мультимедийного фасада ледовой арены «Шайба».

Арена для кёрлинга «Ледяной куб»

В Олимпийском парке Сочи есть десятки спортивных объектов высокого технологического уровня. Арена для керлинга «Ледяной куб» — один из них.

Станица Кавказская

История города Кропоткина тесно связана со станицей Кавказской. Редут на месте поста № 1 у Горелого Дуба был учрежден в 1778 году на землях казаков из будущей станицы Кавказской. Станица находится всего в трех километрах от Кропоткина.

«Сочи Автодром»: гоночная трасса «Формулы-1»

История гоночной трассы в Сочи начинается в 2010 году. Трек построили по проекту Германа Тильке, опытного немецкого архитектора соревновательных площадок «Формулы-1».

Центр санного спорта «Санки»

В 2012 году на склоне горного хребта Аибга открыли санно-бобслейную трассу «Санки». Спортивный комплекс спроектирован в соответствии с международными требованиями к Олимпиаде и возведен всего за два года.

Станица Казанская

Своим появлением станица обязана Александру Васильевичу Суворову, который приказал заложить в этом месте редут. В нём размещались преимущественно солдаты Казанского полка.

Памятник Кропоткину

Одна из безусловных достопримечательностей Кропоткина — памятник человеку, имя которого носит город. Бюст отлит из бронзы, обращает на себя внимание не только тонко переданное портретное сходство, но и живой, одухотворенный образ яркого интеллектуала

Комплекс для прыжков на лыжах с трамплина «Русские горки»

Одним из крупнейших спортивных сооружений в горном кластере стал комплекс «Русские горки», оборудованный для прыжков с трамплина.

Станица Тбилисская

Тбилисская — один из «спутников» Кропоткина. Как и соседние станицы по правому берегу Кубани, Тбилисская обязана своим появлением строительству Азово-Моздокской укрепленной линии, а сейчас окружена заказниками и природными заповедниками.

Планетарий «Сириус»

В октябре 2021 года в Сочи появился новый объект, сразу ставший одной из главных достопримечательностей города — планетарий.

Парк «Южные культуры»

Здесь представлены более 600 видов растений, среди них много экзотических и реликтовых пород. В парке можно прогуляться по эвкалиптовой, кедровой аллее и полюбоваться тюльпанными деревьями.

Историческая справка о железнодорожной станции

Один из самых современных железнодорожных терминалов на юге России, вокзал Адлер был основан в начале XX века. Именно он принял на себя основной наплыв гостей в дни зимней Олимпиады в 2014 году.

Имеретинская набережная

Широкие пляжи, раскинувшиеся на несколько километров вдоль моря, — издавна одно из главных курортных достоинств Адлера. Туристы любят долгие прогулки у кромки воды или по диким дорожкам пляжа.

Православный храм Нерукотворного образа Христа Спасителя

Храм Нерукотворного образа Христа Спасителя неподалеку от Имеретинской низменности, открытый в Рождество Христово в 2014 году, — одно из главных архитектурных украшений Адлера.

Скайпарк Сочи

По дороге на горнолыжный курорт Красная Поляна есть уникальный туристический объект — Скайпарк. Его в 2014 году открыл энтузиаст банджи-прыжков — Дмитрий Федин.

Природный орнитологический парк в Имеретинской низменности

Особо охраняемая природная территория — орнитологический парк в Адлере, построена с целью улучшить экологическую обстановку в регионе.

Форелевое хозяйство

С 1964 года в Адлере на берегу реки Мзымты работает одно из самых крупных форелевых предприятий в России, где налажен полный цикл выращивания радужной форели.

Океанариум Sochi Discovery World Aquarium

Крупнейший на юге России океанариум, площадь которого составляет шесть тысяч квадратных метров. Посетители могут осмотреть экспозицию из трех десятков бассейнов, где содержится более 400 видов рыб.

Ущелье Ахцу

Ущелье Ахцу, расположенное в 30 километрах от города у одноименной горы и возникшее несколько десятков миллионов лет назад — одна из наиболее популярных природных достопримечательностей Адлера.

Историческая справка о железнодорожном вокзале

В начале XXI века Лоо стал одним из самых популярных курортных микрорайонов Большого Сочи. Сейчас в этом поселке на берегу моря располагается вокзал, куда прибывают электрички и поезда из самых дальних уголков страны.

Византийский храм в Лоо

Сегодня византийский храм в поселке Лоо имеет статус объекта культурного наследия народов России федерального значения. Внутри и у его южной стены обнаружили более десятка захоронений. Находки передали в Сочинский исторический музей.

33 водопада

В получасе езды от Лоо, близ поселка Большой Кичмай в Сочинском национальном парке находится уникальная природная достопримечательность — каскад водопадов реки Джегош.

Музей быта амшенских армян

В селе Верхнеармянское Лоо расположен уникальный музей под открытым небом, посвященный истории, жизни и быту амшенских армян.

Памятник А. Д. Ламанову

В станице Кавказской находится памятник Антону Даниловичу Ламанову. Бюст на каменном постаменте изображает казака, участника военных походов на Кубани и Кавказе, популяризатора истории кубанского казачества.

Историческая справка о железнодорожной станции в городе Ейске

Строительство Ейской железной дороги сыграло ключевую роль в формировании облика города. Контрольным пакетом её акций владело Ейское городское управление и казачьи общества. Первый железнодорожный вокзал Ейска считался красивейшим на Северном Кавказе

Ейская коса и остров Семи Ветров

Ейская коса формировалась под влиянием природных и производственных факторов. Рядом с ней расположен остров длиной три километра, а в его центре находится озеро с уникальной фауной. Сегодня Ейская коса — популярный туристический объект.

Ханское озеро

Ханское озеро известно своими целебными свойствами, а также грязевыми источниками. Считается, что местные грязи сопоставимы с лечебным потенциалом Мёртвого моря. Сегодня они активно используются в ейских санаториях.

Парк имени И. М. Поддубного

Ейск является родиной знаменитого борца Ивана Поддубного. В честь великого спортсмена здесь назван парк, установлены два памятника, а также открыли мемориальный музей, посвящённый жизни атлета.

Старо-Покровская церковь (утрачена)

Первая городская церковь была возведена в кратчайшие сроки и стала важным местом для ейчан. Со временем деревянное здание обветшало, и было построено новое, но уже из камня. Во времена советской власти церковь разрушили.

Приморская (Таганрогская) набережная

Приморская набережная является одним из любимых мест ейчан и туристов. Она расположена на высоком берегу, откуда открывается прекрасный вид на Азовское море. Также здесь находятся аквапарк, океанариум и тематические памятники.

Ейский историко-краеведческий музей имени В. В. Самсонова

Историко-краеведческий музей Ейска уже более ста лет рассказывает об основных вехах развития города. Здесь можно найти документы, предметы этнографии, археологии и нумизматики, а также обширную коллекцию живописи.

Ханский город (утрачен)

На месте исторического центра города некогда располагалась резиденция крымского хана, которая должна была послужить резервной столицей Шахин-Гирея — ставленника Российской империи. Хотя крепость и не сохранилась, её история осталась в летописи Ейска.

Гостиный двор

Гостиный двор был построен по плану основателя Ейска князя Воронцова. Грандиозный комплекс торговых рядов стал центром притяжения горожан и развития уличной торговли. Сегодня Гостиный двор продолжает выполнять свою историческую функцию.

Ейск купеческий

Купеческое сословие не только повлияло на развитие Ейска, но и оставило яркий след в его архитектуре. Сохранившиеся дома по сей день являются украшением города, но постепенно ветшают и теряют уникальный облик.

Дом офицеров

Дом офицеров — яркий пример провинциальной эклектики. Здесь размещались Общественное собрание и Купеческий клуб, ставились спектакли и проводились балы. Сегодня здесь работает Ейский культурно-досуговый центр.

Здание Русского банка для внешней торговли

Русский банк для внешней торговли играл важную роль в жизни Ейска, а уникальность здания отражена в его архитектуре. Во время революции сюда было вывезено золото Юсупова. Считается, что часть сокровищ до сих пор скрыта в подземных тайниках банка.

Памятник Нонне Мордюковой

В Ейске свои юношеские годы провела известная актриса кино и театра Нонна Мордюкова. В городе её память увековечена в бронзовой скульптуре, установленной напротив кинотеатра «Премьер».

Историческая справка о железнодорожной станции Тихорецкая в городе Тихорецке

Железнодорожная станция Тихорецкая, открывшаяся 17 мая 1874 года, отпраздновала свой 150-летний юбилей. Она стала важным транспортным узлом, связывающим главные линии магистралей юга.

Памятник воинам-железнодорожникам «Паровоз СО 17-12»

Паровоз СО 17-12, расположенный рядом с Привокзальной площадью, стал символом Тихорецка и объектом культурного наследия района. Выпущенный в 1935 году, он успешно служил на фронте в годы Великой Отечественной войны, участвуя в важных операциях.

Памятник железнодорожнику

Памятник железнодорожнику был открыт в 2019 году и стал символом города: Тихорецк появился благодаря железной дороге, значительная часть горожан работает на предприятиях, имеющих к ней отношение.

Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы

Свято-Успенский кафедральный собор — старейший в Тихорецком районе. Построенный в 1909 году, он стал центром духовной жизни города и не менял этот статус даже в советское время.

Городской парк

Недавно реконструированный центральный парк стал излюбленным местом отдыха горожан. Здесь есть зоны для посетителей всех возрастов, удобные скамейки, аттракционы и уникальный сухой фонтан.

Бюст И. А. Кочубея

В Тихорецке установлен бюст Ивана Антоновича Кочубея — кубанского казака и героя Гражданской войны. Его имя также увековечено в названиях рощи и улицы города.

Мемориальная доска З. А. Сорокина

Захар Артёмович Сорокин — один из самых известных жителей Тихорецка, герой Великой Отечественной войны.

Тихорецкий машиностроительный завод имени В. В. Воровского

Одно из старейших предприятий страны. Техника, производящаяся на заводе, помогает ремонтировать и обслуживать пути на железных дорогах и в метро на территории всей Российской Федерации, а также в странах ближнего зарубежья.

Тихорецкий историко-краеведческий музей

Одна из главных достопримечательностей Тихорецка. В фондах музея находится более 22 тысяч предметов, составляющих историко-этнографическую, естественно-научную, литературную, нумизматическую, декоративно-прикладную, изобразительную коллекции.

Площадь Жукова

Центральная площадь Тихорецка. Её положение было заложено уже в плане строительства хутора Тихорецкого 1885 года. Здесь расположены памятник жителям, погибшим в Гражданской и Великой Отечественной войнах, и Аллея Славы с портретами почётных граждан.

Река Челбас

Станица Тихорецкая названа в честь реки Тихонькой, впадающей в Челбас — крупнейшую степную реку Краснодарского края длиной 278 километров, на которой находится 92 пруда.

Тихорецкий государственный природный заказник

В Краснодарском крае расположено 18 государственных природных заказников, среди которых — Тихорецкий. Он охватывает около 15 тысяч гектаров нетронутой степи и лесов. Здесь обитает более 150 видов птиц и множество млекопитающих.

Мемориальная доска А. А. Лопатина

Анатолий Лопатин прожил в Тихорецке недолго, но именно отсюда он ушёл в армию, здесь начался его боевой путь. Лопатин погиб в сражении с превосходящими силами противника в 1945 году, посмертно ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

Парк металлических зверей

В Тихорецке находится уникальный парк, созданный потомственным кузнецом Николаем Языковым. Здесь можно увидеть необычные металлические скульптуры животных. Парк идеален для семейного отдыха.

Истории

Армавирские деньги. Удивительная история времен Гражданской войны

В годы Гражданской войны перед государством остро встала нехватка разменных денег. В Армавире нашлись умельцы, наладившие производство монет — бонов. Боны в 1 и 3 рубля делали из меди, а 5 рублей — из алюминия.

Вокзалы Армавира

Именно железная дорога способствовала превращению малоизвестного аула Армавир в значительный город Российской империи. В XIX веке подобное не было редкостью, тогда как крупные торговые центры, не связанные с новыми транспортными артериями, неуклонно хирели.

Армавирские особняки

Немалая часть уникальной архитектуры Армавира рубежа XIX–XX веков уничтожена во время Великой Отечественной войны или обезображена поздними переделками. Но сохранившиеся памятники и старые фотографии позволяют представить великолепие города, называемого прежде «маленьким Парижем».

Парки Армавира

Армавир — зеленый город. В нем много парков, скверов, фонтанов, как и должно быть в этом южном благодатном крае. Летом они позволяют комфортно пережить жаркое время. Горожан и гостей города часто можно увидеть отдыхающими в парках.

Парк «Краснодар»

Открытый в 2017 году парк — одно из современных мест отдыха для жителей и гостей города. В парке площадью три квадратных километра размещена удобная инфраструктура, создан необычный ландшафт. Эти детали делают его значимой городской точкой притяжения.

Парк культуры и отдыха «Ривьера

Сочи полон парков, многие из которых — ровесники самого города. Один из главных — парк «Ривьера», он создан в 1890-е годы.

Парк «Дендрарий»

Своего рода визитной карточкой города Сочи стал парк «Дендрарий», уникальным образом соединивший в себе черты природного заповедника и ландшафтного парка, украшенного памятниками архитектуры. Дендрарий — ровесник Сочи.

Археологическая коллекция Музея истории города-курорта Сочи

Богатая археологическая коллекция содержит артефакты разных культур и цивилизаций, существовавших на территории современного Сочи тысячелетия назад.

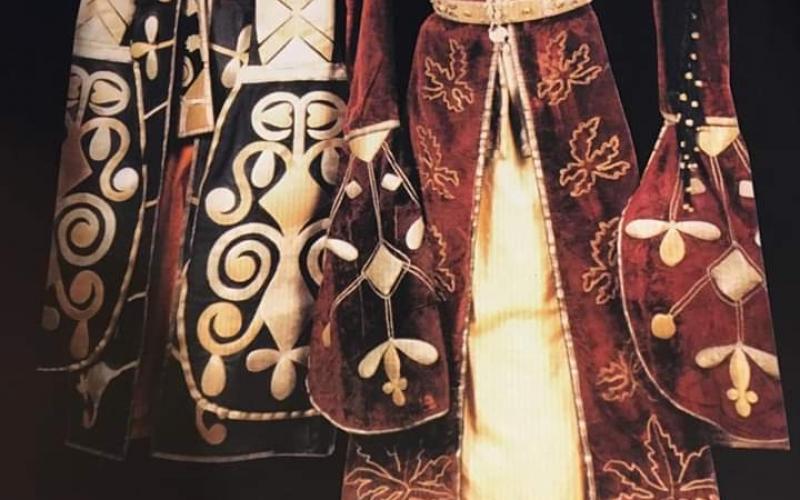

Золотое шитье и национальный костюм адыгов

Западный Кавказ — многонациональный регион, и в Сочи сегодня живут представители множества народностей. В разные годы территория входила в Боспорское царство, Римскую, Византийскую, Османскую и Российскую империи, и каждое из государств оставило свой культурный след.

Дольмены

Дольмены — древние каменные гробницы — одни из самых загадочных и удивительных достопримечательностей Западного Кавказа. В регионе есть более 2,5 тысячи древнейших каменных сооружений, из которых 180 находятся на территории Большого Сочи.

Олимпиада 2014 года в Сочи

Международный Олимпийский комитет в 2007 году выбрал Сочи для проведения XXII зимних Олимпийских игр. Среди других претендентов на роль столицы Олимпиады-2014 были австрийский Зальцбург и корейский Пхёнчхан.

Последний бой Корнилова

Гражданская война в революционной России — трагическая страница в истории страны. Годы междоусобных распрей изобиловали подвигами и предательствами, блестяще проведенными военными операциями и случаями бездарных поражений.

Поцелуевский гастроном

Легендарный гастроном в самом престижном месте на карте города полюбился горожанам и отдыхающим из разных уголков. Сейчас здесь находится торговый центр, сохранивший дух своего знаменитого предшественника.

Сочинские водопады

Город Сочи — мировой рекордсмен по количеству рек, ручьев и водосбросов, здесь их 80, из которых 43 — полноправные реки. Из-за горного ландшафта реки эти капризны и своенравны, они доставляют жителям много хлопот в сезон таяния снегов.

Дача «Бочаров ручей»

В Центральном районе Сочи расположена официальная резиденция президента России. История этого места долгая и загадочная.

Основание города: как Суворов защитил кордонную линию от нападений горцев и кочевников

Для города важнейшим событием является его основание. Начальный период в истории поселения тем более интересен, когда имеются документальные свидетельства устроения города. Кропоткин — один из счастливых обладателей такой информации.

Рождение курорта

Сегодня Ейск — излюбленное место отдыха и оздоровления для тысяч туристов. Море, грязевые источники и целебные воды — всё это сделало город курортом федерального значения.

История заселения Тихорецкого района

История Тихорецкого района берет начало в XVIII веке, когда для защиты новых территорий сюда переехали запорожские казаки. Со временем осваивать плодородные земли Кубани потянулись и крестьяне из других частей России.

Люди

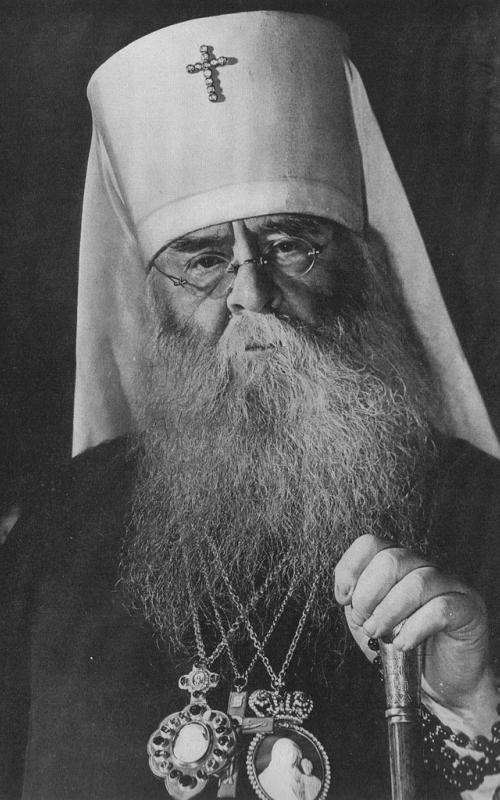

Патриарх Сергий

Патриарх Московский Сергий принадлежит к числу самых знаменитых уроженцев Арзамаса.

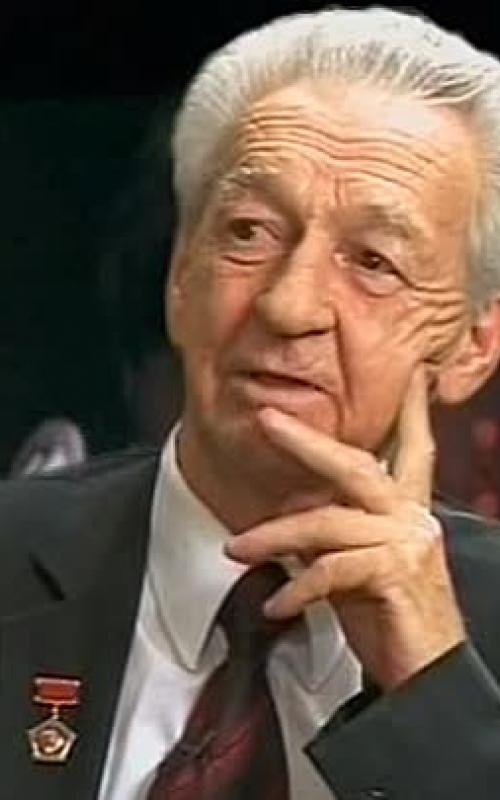

Борис Аркадьевич Лапин

Советский ученый, всемирно известный исследователь влияния космических полетов на человека.

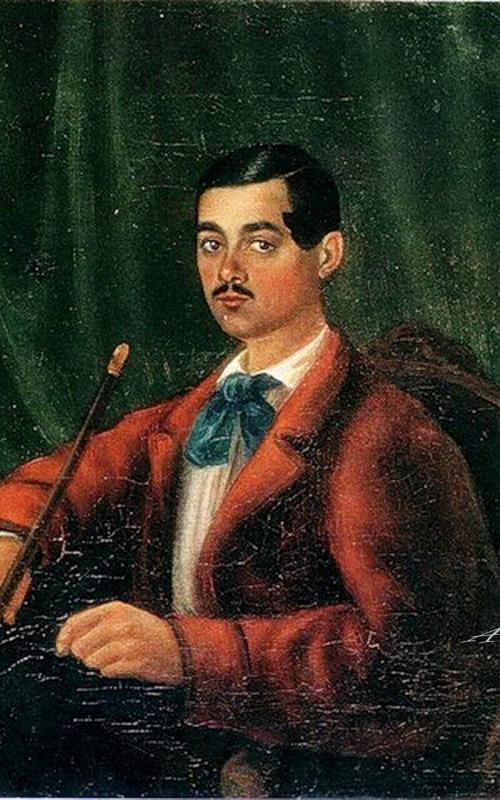

Александр Александрович Бестужев (Марлинский)

Русский офицер, доблестный воин, участник восстания декабристов, писатель.

Хрюкин Тимофей Тимофеевич

Ейск является родиной советского военачальника, который прошёл путь от мальчика-батрака до заместителя главнокомандующего ВВС СССР. В городе о генерале Тимофее Хрюкине напоминает бронзовый бюст и улица, названная в его честь.

Котенко Евгений Александрович

Уроженец Ейска, внёс вклад в развитие уранодобывающей отрасли и создание экологически чистых и безопасных энергокомплексов. Евгений Котенко оставил после себя множество научных трудов, а в городе ежегодно проводятся Котенковские чтения в его честь.

Поддубный Иван Максимович

Ейск является родиной знаменитого борца Ивана Поддубного. Легендарный атлет, несмотря на непростую судьбу, не покинул страну после установления советской власти. В городе работает мемориальный музей Поддубного, а также установлены два памятника.

Бондарчук Сергей Фёдорович

Судьба Сергея Бондарчука, обладателя премии «Оскар», неразрывно связана с Ейском. Город сохраняет память о выдающемся советском актёре и режиссёре: в краеведческом музее ему посвящена часть экспозиции.

Львовский Михаил Григорьевич

Сценарист, поэт, автор песни «На Тихорецкую состав отправится» на музыку Микаэла Таривердиева. Поистине всенародную любовь и популярность композиция приобрела после выхода на экраны 1 января 1976 года фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!».

Фастовец Семён Пантелеевич

Видный деятель революционного движения на Кубани. Родился в станице Тихорецкой, в 1931 году получившей имя своего известного уроженца и ставшей Фастовецкой.

Козлов Дмитрий Ильич

Выдающийся конструктор ракетно-космической техники. Был генеральным директором и генеральным конструктором ЦСКБ «Прогресс», где под его руководством разработано более 1700 ракет-носителей и почти тысяча космических кораблей.

Другие города

Курск

Курск впервые упоминается в Житии Феодосия Печерского, входил в Черниговское, затем в Переяславское и Новгород-Северское княжества.

Уссурийск — город на Приханкайской равнине

Уссурийск – развитый город Приморья, где находятся более 150 объектов культурного наследия. Его история начинается в глубокой древности, но официально он был основан в XIX веке.

Улан-Удэ

До 1934 года — Верхнеудинск, столица Республики Бурятия. Город республиканского значения, образует городской округ город Улан-Удэ.

Беломорск

Город имеет богатую историю, начинающуюся с момента основания поселения Сорока в XV веке. Позже село получило городской статус и было переименовано в Беломорск.

Советск

Русский город с прусскими корнями Калининградской области. Второй по численности населения в регионе. В наши дни Советск играет важную роль в транспортном сообщении.

Махачкала

Махачкала, ранее именуемая Петровском, — столица республики Дагестан, основанная в 1844 году. Город остается важным экономическим, культурным и производственным центром Северного Кавказа.