Евпатория

Евпатория — древний город на побережье Черного моря, основанный еще греками в VI веке до нашей эры. Столь желанная земля не раз становилась предметом военных споров. Ныне это российский город-курорт.

Республика Крым, г. Евпатория

GPS: 45.190635 , 33.367643

Евпатория — древний город и знаменитый курорт

Евпатория — крупный курортный город на Черноморском побережье Крыма, славящийся своими песчаными пляжами и лечебными грязями. Евпатория также считается одним из древнейших населенных пунктов на территории Российской Федерации. Это город с богатой историей и огромным культурным и научным потенциалом.

Символы города

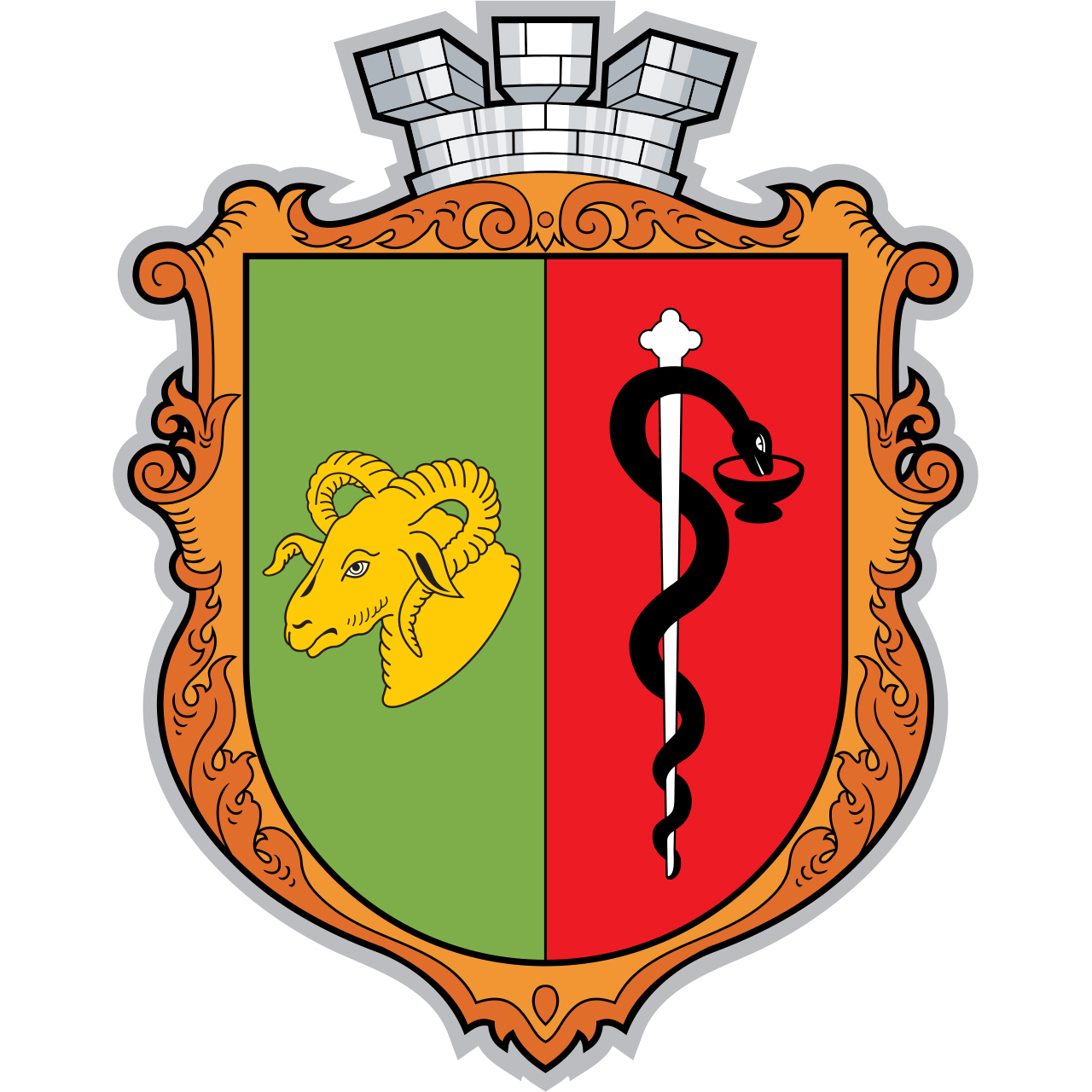

Древний город имел свои символы еще в античные времена — в греческом полисе Керкинитида выпускались монеты с изображениями богов, героев и животных. В XIX веке город получил свой первый герб, который стал основой для современного герба и флага. Евпатория также имеет свой гимн.

Античные монеты

В эпоху Античности далекий предшественник Евпатории — полис Керкинитида — использовал в качестве городских символов несколько разных образов, дошедших до нас главным образом в виде оттисков на монетах. Это были изображения голов богини Артемиды и Геракла, скачущего всадника или просто коня, также на монетах можно было увидеть сидящего на скале скифа и богиню Нику. Большой популярностью у горожан пользовался образ отдыхающего Геракла, который уже в наше время был воспроизведен в городской скульптуре, ставшей одним из символов современного города-курорта. По-видимому, использование тех или иных символов было связано с какими-то важными событиями в жизни горожан и не было неизменным.

Герб Евпаторийского уезда

С возрождением городской жизни на берегу Керкинитского залива в эпоху Крымского ханства какой-либо официальной или сколько-нибудь постоянной символики город Гезлев не имел.

Долгое время и поcле присоединения Крыма к России город жил без официальной эмблемы, пока 17 ноября 1844 года среди прочих уездных гербов не был высочайше утвержден императором Николаем I герб Евпаторийского уезда, ставший также городским гербом. В соответствии с правилами геральдики, в нем нашли отражение главные достоинства и достопримечательности всего северо-запада Крымского полуострова или Тарханского кута, который занимал уезд.

В правой части щита французской формы помещалась в зеленом поле золотая баранья голова, символизировавшая экономическую основу жизни уезда — овцеводство. В левой части на красном поле был изображен «черный змий», обвивающий серебряный жезл и пьющий из черной же чаши — символ получивших всероссийскую известность лечебных грязей соленых озер, находившихся близ Евпатории. Этот герб использовался вплоть до революции 1917 года.

Флаг Евпатории. Утверждён решением 15 сессии Евпаторийского городского совета XXII созыва от 30 мая 1997 года «О городской символике».

Современный герб

Лишь в 1997 году решением сессии городского совета Евпатория обрела официальный символ. Новый герб был создан на основе прежнего уездного герба с несколько измененной полукруглой формой щита.

В советское время город официального герба не имел, однако в сувенирной продукции и на монументальных сооружениях использовались варианты и модификации старого герба.

Флаг Евпатории. Утверждён решением 15 сессии Евпаторийского городского совета XXII созыва от 30 мая 1997 года «О городской символике».

Современный герб

После вхождения Крыма в состав России в 2014 году в герб города внесли изменения, приведшие его в соответствие с правилами российской геральдики: герб вновь получил щит французской формы, как это и было в его первоначальном варианте. Также щит теперь увенчан пятибашенной короной, принятой для городских округов.

Флаг Евпатории. Утверждён решением 15 сессии Евпаторийского городского совета XXII созыва от 30 мая 1997 года «О городской символике».

Флаг

В 1997 году сессия городского совета приняла решение и о городском флаге. Официальный флаг города представляет собой зелено-желто-красное полотнище, в центре которого размещен городской герб. При этом ширина зеленой и красной полос составляет 1/6 ширины флага.

Флаг Евпатории. Утверждён решением 15 сессии Евпаторийского городского совета XXII созыва от 30 мая 1997 года «О городской символике».

Гимн

Город имеет также свой гимн, слова к которому написал Илья Мельник, а музыку — Анатолий Нестайко.

История города

Греческий полис Керкинитида

Первое поселение на этом месте возникло в конце VI века до нашей эры. Это был один из полисов, основанных на Северном побережье Черного моря эллинами, выходцами из греческой Ионии. Поселение назвали Керкинитидой — как предполагают историки, по имени одного из основателей города. В конце IV века до нашей эры полис попал в зависимость от Херсонеса, но продолжал чеканить собственную монету. По оценкам археологов, его население составляло тогда около двух тысяч человек.

Крепость Евпаторион

В середине II века до нашей эры Керкинитида пала под ударами скифов. Для защиты от захватчиков Херсонес обратился к понтийскому царю Митридату VI Евпатору, который направил в Тавриду войско под командованием полководца Диофанта. Неподалеку от развалин Керкинитиды тот построил небольшую крепость Евпаторион, нанес серию поражений скифам и отвоевал Керкинитиду, однако жители уже не вернулись в разрушенный город: следов оседлого поселения здесь не обнаруживается вплоть до позднего Средневековья.

Понтийский царь Митридат VI

Гезлев — крупнейший порт Крымского ханства

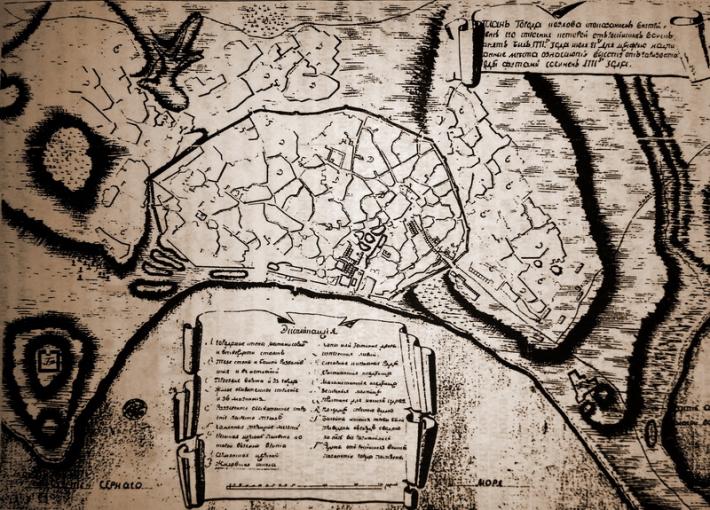

Лишь в конце 1470-х годов, после завоевания турками-османами Северного Причерноморья, в соответствии с договором между крымским ханом Менгли-Гиреем и султаном Мехмедом Завоевателем, на месте Керкинитиды возникла крепость-порт Гезлев. Название крепости исследователи переводят как «место с глазом» или «дозорное место» — из-за его стратегического расположения, позволявшего контролировать выход в Черное море из Днепра. В русских документах город по созвучию именовался Козловым.

Менгли I Герай со своим сыном и наследником Мехмедом Гераем и османским султаном Баязидом II

План города Козлова. 1771 г.

Гёзлевская крепость. 2017 г.

В период османского владычества он был крупнейшим портом Крымского ханства (остальные принадлежали туркам) — здесь находились знаменитый невольничий рынок и большая мечеть, построенная в 1552 году турецким зодчим Ходжа Синаном. Кроме крымских татар и турок в городе жили представители греческой, армянской и иудейской общин. Город обнесли стенами, которые, однако, не спасли его два века спустя — в 1771 году Гезлев был взят русскими войсками под командованием генерала Брауна.

Евпатория после присоединения к Российской империи

После присоединения Крыма к России в 1783 году городу присвоили его древнее название, восходящее к имени крепости Диофанта. Евпатория стала центром одноименного уезда.

Большие испытания пришлось пережить городу и горожанам в период Крымской войны. Высадившиеся южнее Евпатории англо-французские войска заняли город и сделали его основной базой снабжения своей армии, осаждавшей Севастополь. В 1855 году русские войска предприняли неудачную попытку отбить Евпаторию — это было последнее крупное сражение Крымской войны.

Высадка турецкого контингента в Евпатории. 1855 г.

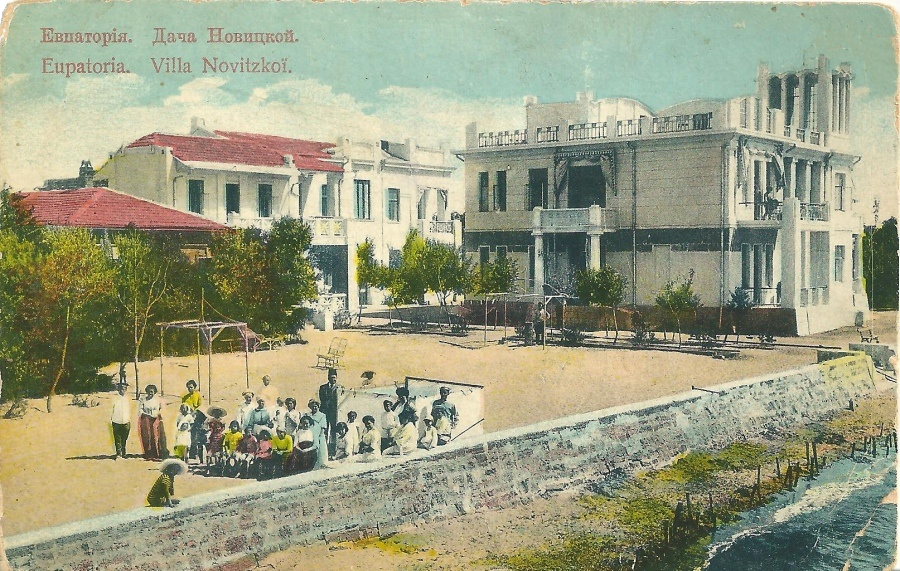

Вскоре Евпатория вернулась под российский суверенитет и была восстановлена. Ее расцвет пришелся на эпоху реформ второй половины ХIХ века, когда в городе начал развиваться лечебный туризм, а земли активно скупались под дачное строительство.

Столица караимов

Население города сохраняло многонациональный характер, наряду с русскими здесь проживали крымские татары и греки, а самой зажиточной считалась община караимов — небольшого народа, живущего в Крыму с эпохи Средневековья и исповедующего особый толк иудаизма. В Российской империи Евпатория стала своеобразной «столицей караимов». Многие представители этого этноса входили в круг городской элиты. В частности, пост городского головы занимал Семен Эзрович Дуван, инициатор городского строительства и благоустройства.

Дуван Семен Эзрович

Город в начале XX века

Целебный климат, море и лечебные грязи превратили Евпаторию в один из госпитальных центров русской армии в годы Первой мировой войны, из-за чего в 1915 году его соединили железной дорогой с дорожной сетью Крыма и всей России. Революционные события 1917–1920 годов остались в памяти горожан как скорбные времена разрухи, красного и белого террора.

Вид на Евпаторию. 1911–1917 гг.

Мечеть и старый город Евпатории. 1908–1917 гг.

Евпатория. 1900–1908 гг.

Лазаревская улица Евпатория. 1913 г.

С установлением советской власти в Евпатории приступили к реализации проекта создания рабоче-крестьянской здравницы, ориентированной в значительной степени на отдых и лечение детей. Большинство дореволюционных дач и гостиниц преобразовали в государственные и ведомственные санатории и дома отдыха.

Дача Новицкой

Великая Отечественная война

В период Великой Отечественной войны Евпатория вновь оказалась в эпицентре военных событий. В январе 1942 года при попытке снятия блокады Севастополя в оккупированной немецкими войсками Евпатории высадился тактический десант Черноморского флота. В городе вспыхнуло антифашистское восстание, но силы оказались неравны. Десант погиб, а на местное население обрушились нацистские репрессии. О жертвах среди мирных жителей сегодня напоминает мемориал на «Красной горке» в Евпатории, где захоронены тела нескольких тысяч погибших патриотов.

Десант Черноморского флота во времена Великой Отечественной войны

После освобождения города в апреле 1944 года Евпатория снова стала госпиталем для выздоравливающих советских солдат и офицеров.

Главный детский курорт

С окончанием войны Евпатория вернула себе звание ведущего советского детского бальнеологического и грязевого курорта. В 1960-е — 1980-е годы здесь построили новые санатории, гостиницы и дома отдыха, произвели масштабные работы по благоустройству города. Все это превратило Евпаторию в современный народный курорт, где при населении около 100 тысяч жителей ежегодно отдыхало и лечилось около 700 тысяч человек со всех уголков Советского Союза.

Санаторий «Таврия» в Евпатории. 1976–1977 гг. Автор – Н.И. Божинов, Т.С. Демчук, А.В. Митюра

Центр космической связи

Еще одним достаточно неожиданным направлением в развитии города во второй половине ХХ века стал космос. В 1960 году по инициативе Сергея Павловича Королева близ Евпатории построили Центр дальней космической связи, откуда в течение многих лет осуществляли управление космическими летательными аппаратами, запущенными с космодрома Байконур. В 1978 году здесь установили радиотелескоп РТ-70, один из крупнейших в мире, который работает и сегодня.

Радиотелескоп РТ– 70 (П– 2500). 1975 г.

Город и его жители в годы Великой Отечественной войны

В годы войны Евпатория пережила период оккупации немецко-румынскими войсками. В январе 1942 года была предпринята попытка освободить Евпаторию — в городе высадился десант Черноморского флота. К сожалению, эта операция закончилась трагически. Город был освобожден лишь в апреле 1944 года.

Начало войны

Накануне Великой Отечественной войны в городе-курорте Евпатории проживало 47 тысяч человек. С началом военных действий и по мере продвижения сил Вермахта к Крымскому полуострову городское хозяйство начали переводить на военные рельсы — почти все гражданские здравницы и пионерские лагеря стали госпиталями, а впоследствии были эвакуированы на Кавказ. В Евпатории началось формирование дивизии Народного ополчения — 320-й стрелковой дивизии 51-й отдельной армии, а также евпаторийского партизанского отряда для действий в тылу противника.

Немецкая оккупация и Евпаторийский десант

После неудачных для Красной армии боев на Перекопском перешейке Евпаторию 31 октября 1941 года оккупировали немецко-румынские войска. Через два месяца командование Севастопольского оборонительного района предприняло дерзкую попытку внезапного освобождения города от захватчиков.

Вид на Евпаторию. 1941 г.

Пятого января 1942 года в условиях шторма с тральщика, семи катеров и буксира Черноморского флота прямо на городскую набережную высадился десант в количестве от 530 до 740 человек. Командовал операцией капитан II ранга Николай Васильевич Буслаев. Десантники при активной поддержке местных жителей разгромили немецкий гарнизон и заняли ключевые позиции в городе. Однако общее наступление, частью которого была Евпаторийская операция, так и не началось. Подтянув резервы, немцы окружили части десанта, лишенного поддержки и возможности эвакуации из-за бушевавшего шторма, и после трехдневных боев уничтожили его.

Капитан II ранга Н.В.Буслаев – командир Евпаторийского десанта

Драматическая судьба Евпаторийского десанта произвела сильное впечатление на находившегося на съемках в Евпатории в 1970 году знаменитого барда Владимира Высоцкого, посвятившего ему песню «Черные бушлаты». Подвиг десантников увековечен в нескольких монументах Евпатории, а его трагедия стала и трагедией города. В отместку за поддержку десантников оккупанты в урочище «Красная горка» казнили около трех тысяч жителей города.

Мемориальный комплекс «Красная Горка» в Евпатории

Акты террора против мирного населения имели место и позже. За время оккупации здесь погибло более 12,5 тысячи человек — практически треть довоенного населения города. В горах Крыма в период оккупации сражались бойцы и командиры евпаторийского партизанского отряда. Отряд провел 52 боевые операции и участвовал в 19 боях с противником.

В борьбе за освобождение города от оккупантов пал командир минно-торпедной авиадивизии Черноморского флота Герой Советского Союза Николай Александрович Токарев. Получив в январе 1944 года звание генерал-майора авиации, Токарев лично возглавил атаку самолетов своей дивизии на немецко-румынские корабли, снабжавшие группировку вермахта в Крыму. Во время боя самолет Токарева подбили, а сам он погиб при совершении вынужденной посадки в селе Уютное под Евпаторией. В 1957 году на Театральной площади города герою поставили памятник.

Токарев Николай Александрович

Освобождение города

Евпатория была освобождена частями 2-й гвардейской армии генерала Георгия Федоровича Захарова IV Украинского фронта 13 апреля 1944 года в ходе Крымской наступательной операции. Москва салютовала освободителям города двадцатью одним залпом.

Здание городской управы в Евпатории. 1944 г.

Герои Евпатории

В списках Героев Советского Союза числятся имена четырех уроженцев города: летчика Виктора Ивановича Ерошенко, моряков Федора Сергеевича Дьяченко и Сергея Петровича Кострицкого, а также маршала Советского Союза Сергея Леонидовича Соколова. После войны в Евпатории проживали и стали ее почетными гражданами еще 18 героев Советского Союза и два полных кавалера ордена Славы.

Ерошенко Виктор Иванович

Сергей Петрович Кострицкий. 1950– 1960– е гг.

Фёдор Сергеевич Дьяченко

Сергей Леонидович Соколов. 1984 г.

Источник: © AirPano – Сферические aэропанорамы, фотографии

Источник: © «Евпаторийская здравница» – газета муниципального образования городской округ Евпатория

Источник: © Туристический сайт «Желтый Журавль»

Источник: © Википедия. Свободная энциклопедия

Источник: © Википедия. Свободная энциклопедия

Источник: © Аvdet.org – Крымскотатарская газета

Источник: © «Евпаторийская здравница» – газета муниципального образования городской округ Евпатория

Источник: © «Евпаторийская здравница» – газета муниципального образования городской округ Евпатория

Источник: © Retro View of Mankind's Habitat

Источник: © Retro View of Mankind's Habitat

Источник: © 2Wars.ru Великая Отечественная Война – даты, обзоры, все события, СССР

Источник: © Retro View of Mankind's Habitat

Источник: © Retro View of Mankind's Habitat

Источник: © Vector–images.com. Векторные изображения хорошего качества

Источник: © Retro View of Mankind's Habitat

Источник: © Керкинитида Евпатория история с древних времен, до наших дней

Источник: © Медиаплатформа МирТесен

Источник: © Международный патриотический интернет–проект «Герои страны»

Источник: © Международный патриотический интернет–проект «Герои страны»

Источник: © Википедия. Свободная энциклопедия

Источник: © Википедия. Свободная энциклопедия

Источник: © «Битва гвардий». Сайт Алексея Олейникова

Места

Крепостные ворота Одун-базар-капу

Крепостные ворота Одун-базар-капу — единственные из пяти ворот средневековой крепости Гезлев, сохранившиеся до наших дней. В 2007 году практически полностью разрушенные ворота были восстановлены.

Текие дервишей

Текие на улице Караева — единственная в Крыму обитель дервишей XV–XVI веков. Сейчас здесь находится духовный центр небольшой суфийской мусульманской общины.

Мечеть Джума-Джами

Евпаторийская мечеть Джума-Джами — главная историческая мечеть Крыма, возведенная в XVI веке. Несмотря на закрытие мечети в советское время и депортацию крымских татар, мечеть сохранилась в первоначальном виде.

Комплекс караимских кенасс

Евпаторийские кенассы — молитвенные дома караимов — построили в начале XIX века. Они использовались по своему прямому предназначению более ста лет, после чего были закрыты.

Дом Овчинникова. Администрация города

Городская администрация Евпатории на протяжении вот уже ста лет размещается в бывшем купеческом доме начала XX века. Дом, построенный в стиле модерн, считается украшением города, признан памятником архитектуры.

Театр имени Александра Сергеевича Пушкина

Театр имени Пушкина был построен в 1909 году. Он стал самым популярным театром в Крыму — здесь выступали известнейшие артисты. Здание совмещает в элементы модерна и классики, украшено лепным декором.

Библиотека имени Александра Сергеевича Пушкина

Между театром и знаменитым «домом с оленем» расположена изящная купольная постройка с колоннадой — городская библиотека.

Евпаторийский краеведческий музей. Дом Гелеловича

Городской краеведческий музей был основан в 1921 году. Располагается он в старинном купеческом особняке начала XX века, ранее принадлежавшем Юфуде Мордехаевичу Гелеловичу.

Доходный дом Дувана

Доходный дом между Свято-Николаевским собором и мечетью Джума-Джами принадлежал главе Евпатории Семену Дувану. Это здание, построенное по проекту архитектора Павла Сеферова, считается ярким образцом модерна.

Комплекс дач на набережной имени Максима Горького

Дачный комплекс в Евпатории растянулся вдоль морского побережья до Мойнакского соленого озера. Здесь собраны усадьбы, построенные в начале XX века. Они отличаются богатым убранством и разнообразными стилями.

Центр дальней космической связи

В 1960-х годах недалеко от Евпатории открыли Центр дальней космической связи. Оттуда ученые следили за движением и управляли полетами космических кораблей и орбитальных станций. Сейчас комплекс модернизируют.

Отдыхающий Геракл и Скачущая амазонка

Археологи нашли в Евпатории уникальные греческие артефакты. Один их них — барельеф «Отдыхающий Геракл» IV–II века до нашей эры. На городище «Чайка» была также найдена бронзовая статуэтка скачущей амазонки.

Историческая справка о железнодорожной станции в городе Бахчисарае

Станция Бахчисарай, открытая в 1875 году, способствовала развитию торговли региона за счёт вывоза фруктов в материковую Россию. Расположенная между Симферополем и Севастополем, сегодня она также соединяет старую и новую части города.

Ансамбль бахчисарайского Ханского дворца

Комплекс дворца крымских ханов XVI–XVIII веков раскрывает богатую историю Бахчисарая и является его символом. Сегодня здесь проводится самая масштабная реставрация, которая предполагает восстановление первоначального облика главных объектов ансамбля.

Портал Алевиза

Портал Алевиза, или Демир-Капы, — старейший архитектурный памятник Ханского дворца в Бахчисарае. Он был воздвигнут выдающимся итальянским архитектором и строителем Архангельского собора в Кремле Алевизом Фрязином Новым.

Фонтан слёз

Бахчисарай славится ханским дворцом его жемчужиной — Фонтаном слёз. Он стал настоящим символом города благодаря поэме А. С. Пушкина «Бахчисарайский фонтан». Фонтан привлекает туристов своей историей и красотой.

Большая ханская мечеть и ханское кладбище

На восточной стороне дворцовой площади Бахчисарая расположены два уникальных памятника: Большая ханская мечеть и ханское кладбище. Они являются важными объектами культурного наследия региона

Парадные и жилые помещения дворца

На территории Бахчисарайского дворца расположен ансамбль уникальных архитектурных сооружений. Дарбехан-Капы, где когда-то чеканили монеты, Зал Дивана и Золотой кабинет рассказывают о богатом наследии крымских ханов и их культуре.

Памятники в честь российских императоров на территории дворца

Бахчисарай не раз посещали российские императоры. Город хранит следы их визитов. Здесь сохранились Екатерининская миля и памятник-фонтан в честь посещения Бахчисарая Александром I.

Памятники Эски-Юрта

Эски-Юрт, расположенный между старым и новым Бахчисараем, когда-то был большим торговым поселением. Возможно, здесь находилась ханская ставка до основания дворца в 1532 году. Сегодня на месте «старого поселения» ведётся работа по его музеефикации.

Памятники Салачика

Салачик, некогда предместье Бахчисарая, сегодня стал частью города. Здесь сохранились памятники крымскотатарской архитектуры, включая мечеть Менгли-Гирея и мавзолей основателей крымского государства.

Свято-Успенский монастырь

Свято-Успенский пещерный монастырь, расположенный в скальном отроге балки Мариам-Дере, вероятно, был основан беглыми монахами-иконопочитателями в IX веке. Со временем он стал важным православным центром региона.

Пещерный город Чуфут-Кале

В Чуфут-Кале, средневековой крепости на скальном плато Бахчисарая, хорошо сохранились некоторые наземные постройки. Фрагменты стен и надвратные башни и мавзолей Джанике-Ханым хранят в себе историческую память ушедших времён.

Памятники, относящие к Чуфут-Кале

Гостям Бахчисарая стоит посетить уникальный «осадный колодец» в Чуфут-Кале — древнее гидротехническое сооружение длиной более 120 метров. Рядом с ним был найден самый крупный монетный клад Крыма.

Истории

Вокзал Евпатории

Железную дорогу протянули к Евпатории в начале XX века. Николай II и императорская семья были первыми пассажирами, прибывшими в город в 1916 году, чтобы спустить на воду линкор «Императрица Мария».

Виллы Дувановской улицы и дом архитектора Адама Генриха

На пешеходной Дувановской улице расположены самые красивые и богатые дома Евпатории, построенные в начале ХХ века. Здания выдержаны в разных стилях — от неогреческого и югендстиля до стиля модерн.

Сражение при Евпатории 5 февраля 1855 года

Сражение при Евпатории 5 февраля 1855 года стало последним крупным боевым столкновением Крымской войны 1853–1856 годов. И хотя штурм крепости русскими войсками потерпел неудачу, Евпатория вскоре отошла России.

Исторические дома и дачи Нового города в Евпатории

В восточной части Нового города Евпатории расположен исторический квартал с изящными зданиями и усадьбами, построенными в начале XX века.

Мужская и женская гимназии Евпатории

Здания мужской и женской гимназий построили в Евпатории в 1870-е годы в строгом стиле имперских заведений. Среди их выпускников была поэтесса Анна Ахматова, писательница Алиса Розенбаум, писатель Борис Балтер.

Христианские храмы Евпатории

Евпатория богата разнообразными древними храмами разных конфессий: собор Николая Чудотворца, Церковь Святого Ильи, Армянская церковь. Христианские соборы гармонируют в соседстве с мечетями.

Посещение Бахчисарая Екатериной II

В 1787 году императрица Екатерина II посетила Бахчисарай. Это был единственный город Тавриды, в который государыня приехала дважды. Он оставил в её памяти сильные впечатления, которые нашли отражение в стихах, обращённых к князю Потёмкину.

Люди

Борис Исаакович Балтер

Писатель-шестидесятник, одна из культовых фигур в отечественной литературе времен «оттепели»

Юрий Васильевич Волков

Художник-баталист, один из ярких живописцев, изображавших события Великой Отечественной войны

Фиркович Авраам Самуилович

Авраам Фиркович, выдающийся коллекционер и учёный, стал важной фигурой в истории изучения караимов. В Крыму он собрал множество уникальных древних рукописей на древнееврейском языке, оставив после себя уникальное наследие.

Гаспринский Исмаил-бей

Исмаил-бей Гаспринский — крымскотатарский просветитель, стал основоположником джадидизма и первой тюркоязычной газеты «Терджиман». Он продвигал идеи модернизации образования и культурного взаимодействия между мусульманами и русским обществом.

Боданинский Усеин

Усеин Боданинский — выдающийся крымскотатарский художник и искусствовед. Он был инициатором исследования и спасения многих рукописей, памятников архитектуры, археологии и крымскотатарского искусства в Бахчисарае и в других городах Крыма.

Нагаевская Елена Варнавовна

Елена Нагаевская — художник и искусствовед, оставившая яркий след в искусстве Крыма. Живя в Бахчисарае, она создала живописные полотна и активно занималась сохранением памятников Бахчисарайского района.

Другие города

Алдан

Город Алдан был основан как поселок золотодобытчиков в 1923 году, с тюркского языка его название переводится как «золото». Сегодня Алдан остается одним из важных центров золотодобычи.

Чехов

Чехов — город, который появился на месте древнего села Лопасня в 1954 году и был назван в честь великого драматурга. Сейчас город славится спортивными и культурными мероприятиями.

Воркута

Воркута была образована в 1943 году. Известна обилием месторождений коксующихся углей, востребованных в металлургии.

Саранск

Саранск — столица Республики Мордовия, основанная в 1641 году как военное укрепление. Город пережил Разина и Пугачева, сохранив некоторые постройки тех лет.

Лиски

В городе Лиски живут и трудятся железнодорожники. Активное развитие посёлка началось в конце XIX века, после строительства здесь узловой станции.

Кондопога

Город Кондопога, расположенный на северо-западном берегу Онежского озера, имеет долгую историю, которая начинается не позднее XIII века.