Вологда

Вологду основали в XII веке. Смутное время, пожары, чума и наводнения значительно изменили город. Сейчас это административный центр области, сумевший сохранить богатейшее историко-культурное наследие.

Вологодская обл., г. Вологда

GPS: 59.220501 , 39.891523

История

Вологда — старинный русский город, основанный в ходе новгородской колонизации Севера в XI–XII веках.

Софийский собор

Расширяя свои владения, Великий Новгород строил по берегам многочисленных северных рек укрепленные поселения с церквями и торгом. К таковым историки причисляют и Вологду.

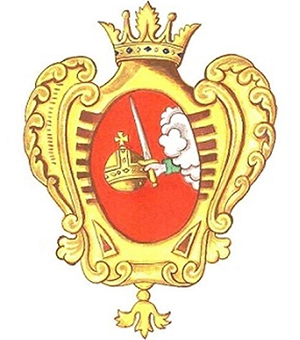

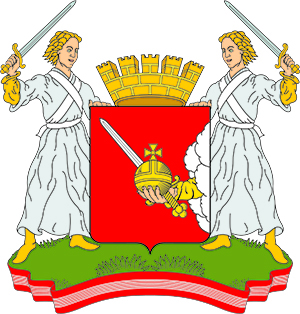

Символы города

История Вологодского герба восходит к началу XVIII столетия, когда на знамя Вологодских армейского и драгунского полков была помещена выходящая из облака рука, опирающаяся на глобус, держащая саблю и лавровую ветвь.

Знамя

В 1720-е изображение было переработано товарищем герольдмейстера Францем Матвеевичем Санти, посчитавшим необходимым запечатлеть в эмблеме историю города. Он убрал лавровую ветвь, заменил саблю на прямой меч, а глобус — на державу, полагая, что данная символика отражает связь города с деятельностью Ивана Грозного. В 1730 году новый герб Вологодской провинции был помещен в «Знаменный гербовник».

Герб

1730 г.

В 1780-м, когда Вологда вошла в Вологодское наместничество, ее герб был изменен: на красном поле щита была изображена выходящая из облака рука в зеленом одеянии, держащая золотую державу и серебряный меч с золотым эфесом.

Герб

1780 г.

В советское время от старой символики решили отказаться, однако новый герб города был утвержден только 31 мая 1967 года. Он представлял собой щит, разделенный кружевной лентой по горизонтали на две части. В его нижней половине, окрашенной в зеленый цвет, был изображен силуэт ели; в верхней — на голубом фоне плывущая ладья, под которой стояла дата «1147». В центре щита помещалась фигура лося.

Герб

1967 г.

В апреле 1991-го было решено восстановить дореволюционный герб. Его описание было утверждено в 1994 году: «червленый (красный) геральдический щит с выходящей из серебряного облака десницей (правой рукой) в золотом одеянии, держащей золотую державу и серебряный меч с золотым эфесом».

Герб

1994 г.

В 2003-м появилась парадная версия герба: щит дополнен венчающей золотой башенной короной с пятью зубцами, двумя щитодержателями (стоящие на зеленом холме юноши в серебряных ризах, держащие в руках мечи) и лентой ордена Октябрьской Революции, опоясывающей снизу зеленый холм. Парадные элементы связаны с двумя легендами: «Сказанием о белоризцах», спасших город ценою собственных жизней во время одного из нападений врагов, и преданием о намерении Ивана Грозного сделать Вологду столицей.

Герб

2003 г.

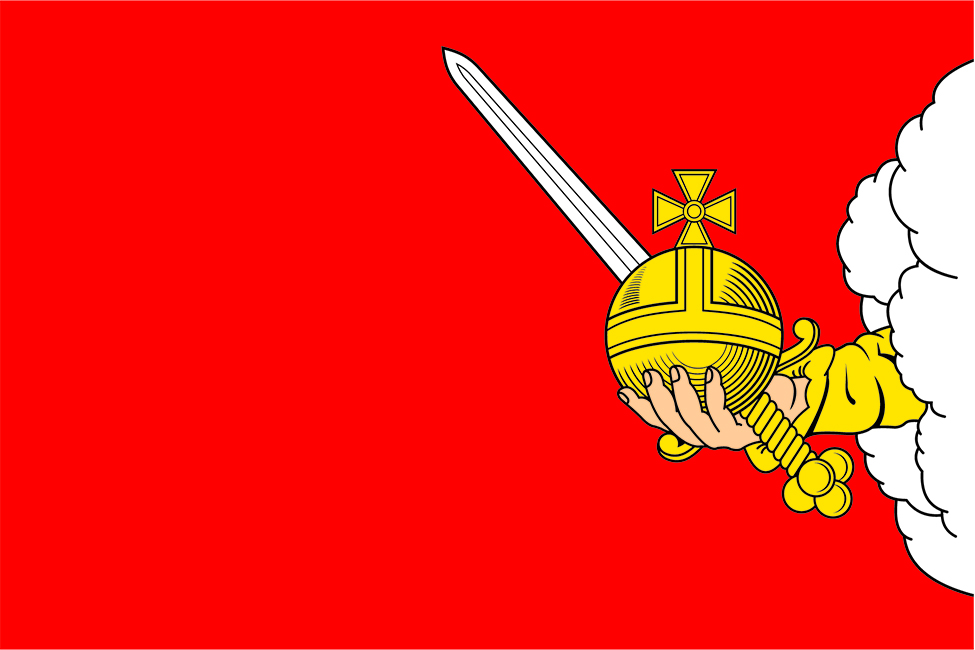

Флаг

Флаг города Вологды утвержден в 2003 году. Тогда же герб и флаг были зарегистрированы в Государственном геральдическом регистре Российской Федерации.

Флаг

Гимн

В 2008-м по итогам городского конкурса утвержден гимн Вологды (музыка Татьяны Борисовны Тераевич, слова Анатолия Алексеевича Шамгина), прославляющий главные достопримечательности и образы, связанные с городом.

Воскресенский собор, колокольня и Софийский собор в Вологодском кремле

Основание города

Согласно житийному преданию, в августе 1147 года преподобный Герасим достиг высокого правого берега реки Вологды, где нашел «средний посад Воскресения Христова, Ленивые площадки малого торжку». В поисках уединения он отправился далее, в глухой лес, отделенный от поселения Кайсаровым ручьем, и основал там древнейшую обитель на Русском Севере — Троицкий мужской монастырь (упразднен в 1764-м). С XIII столетия Вологда упоминается в письменных источниках как новгородская волость.

Подчинение Москве

Богатый ценной пушниной край привлекал внимание тверских, а затем московских князей. В длительной борьбе с Тверью Великий Новгород отстоял город, но противостояния с Москвой не выдержал. В 1390 году войска великого князя Василия Дмитриевича вступили в Вологду, которая к тому моменту, благодаря выгодному расположению на перекрестке водных путей, стала развитым торговым центром Севера.

Князь Василий Дмитриевич

В ходе борьбы за великокняжеский престол в середине XV века Вологда неоднократно подвергалась разорению. К этому же времени относится и «Сказание о белоризцах», согласно которому во время очередной осады внезапно появились два «пришельца» в белых одеждах, перебили врагов и спасли город от грабежа.

Великий князь Московский Василий II завещал Вологду в качестве удела своему сыну Андрею Меньшому. В 1481-м после смерти бездетного Андрея Меньшого Вологодское удельное княжество прекратило существование и вошло в состав земель великого князя Ивана III. К тому времени город с центром на Ленивой площадке был хорошо укреплен.

Князь Иван III

Расцвет Вологды

Быстрый экономический подъем и рост города относится ко второй половине XVI столетия, когда Вологда превращается в важнейший транзитный центр, через который пролегали торговые пути от Москвы к Белому морю, а оттуда в Европу, а также от Москвы на Урал и далее в Сибирь.

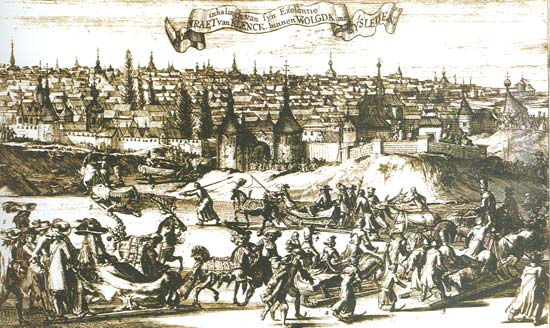

Вологодский кремль на голландской гравюре

1675 г.

Вологда была включена в опричные земли, а в 1565 году Иван Грозный решил устроить здесь северную опричную резиденцию и распорядился о воздвижении огромного каменного детинца. Крепостное укрепление возводилось несколько ниже древней Ленивой площадки, куда переместился центр города. В 1571-м царь неожиданно отказался от намеченных планов и покинул город. Строительство свернули, когда был возведен только один участок стены с девятью башнями. Остальные стены и башни выстроили из дерева.

Вологодская крепость Ивана Грозного

Город при Романовых

В Смутное время Вологда с окрестными деревнями были сожжены и разграблены. С середины XVII века на город обрушились не меньшие беды: сильнейшие пожары, эпидемия чумы, неурожаи. Однако при всем этом он продолжал развиваться и застраиваться.

К концу XVII столетия выделялась центральная часть с административными учреждениями и большим гостиным двором, очерченная крепостными стенами, и три посада: Верхний (древнейшая часть), Нижний и Заречный. В городе насчитывалось полторы тысячи дворов.

После основания Санкт-Петербурга, когда Вологда оказалась вдали от главных торговых путей, развитый экономический центр постепенно превратился в рядовой провинциальный город. В 1708 году Вологда была отнесена к Архангелогородской губернии. В 1780-м учреждено Вологодское наместничество, а Вологда назначена губернским центром.

Карта Вологды

1781 - 1799 г.

Открытие железной дороги

После сильнейшего пожара 1773 года и значительного наводнения 1779-го город пришлось фактически отстраивать заново. В соответствии с генеральным планом 1781 года Вологда была разделена на три части: Верхний и Нижний посады, Заречье.

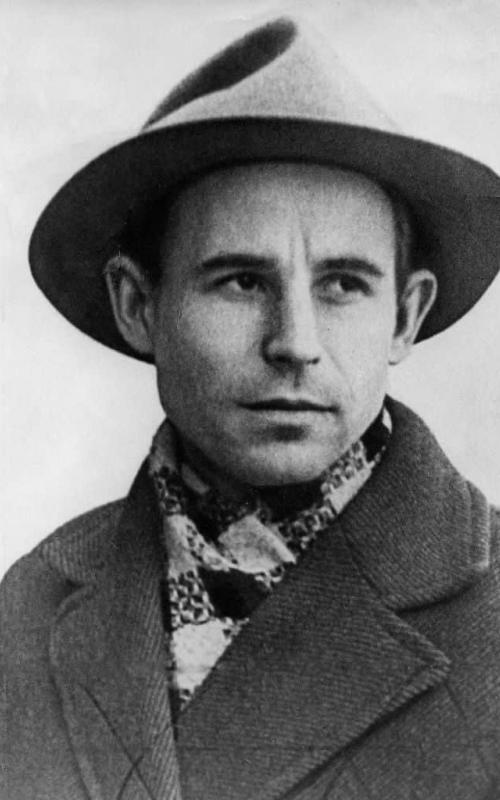

В XIX веке размеренность жизни губернского центра нарушают политические преступники, поток которых особенно усилился к концу века. В Вологде побывали многие видные революционеры: Иосиф Виссарионович Сталин, Вячеслав Михайлович Молотов, Анатолий Васильевич Луначарский и другие.

Открытие железной дороги, связавшей город с Ярославлем (1872), Архангельском (1898), Санкт-Петербургом и Вяткой (1905), а также строительство Северо-Двинской водной системы оживили экономическую жизнь. В конце XIX — начале XX века Вологда становится одним из промышленных центров Севера. В городе появляется электростанция, водопровод, телефонная линия. Вологда превращается в центр маслодельной промышленности, активно развиваются народные промыслы, в первую очередь кружевоплетение.

Первый пассажирский поезд на Вятке

Советская Вологда

Весной 1918 года из Петрограда в Вологду эвакуировались многие дипломатические миссии, летом покинувшие страну через Архангельск. В годы Гражданской войны город стал местом расположения штаба VI Красной армии, противостоявшей иностранной военной интервенции на Севере.

В 1929-м Вологодская губерния была упразднена и вошла в состав нового образования — Северного края. В 1937 году город стал административным центром вновь образованной Вологодской области. В 1930-е здесь были построены крупные промышленные объекты: льнокомбинат, завод «Северный коммунар» и иные предприятия.

В годы Великой Отечественной войны Вологда имела важное военно-стратегическое значение как прифронтовой город, обеспечивавший работу Северной железной дороги, снабжение фронта, эвакуацию и лечение раненых.

В послевоенные десятилетия в Вологде появились крупные подшипниковый и оптико-механический заводы, станкозавод. Развернулось строительство социальной инфраструктуры и жилья, выросли новые микрорайоны.

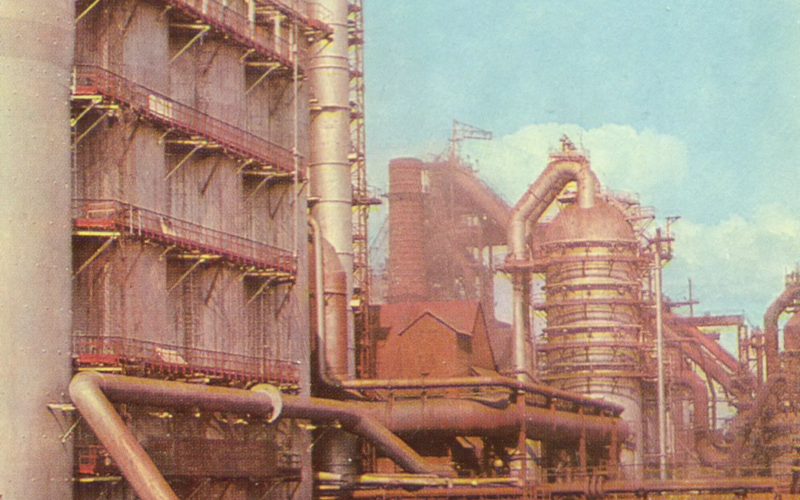

Завод «Северный коммунар»

Город при Романовых

В Смутное время Вологда с окрестными деревнями были сожжены и разграблены. С середины XVII века на город обрушились не меньшие беды: сильнейшие пожары, эпидемия чумы, неурожаи. Однако при всем этом он продолжал развиваться и застраиваться.

К концу XVII столетия выделялась центральная часть с административными учреждениями и большим гостиным двором, очерченная крепостными стенами, и три посада: Верхний (древнейшая часть), Нижний и Заречный. В городе насчитывалось полторы тысячи дворов.

После основания Санкт-Петербурга, когда Вологда оказалась вдали от главных торговых путей, развитый экономический центр постепенно превратился в рядовой провинциальный город. В 1708 году Вологда была отнесена к Архангелогородской губернии. В 1780-м учреждено Вологодское наместничество, а Вологда назначена губернским центром.

Карта Вологды

1781 - 1799 г.

Открытие железной дороги

После сильнейшего пожара 1773 года и значительного наводнения 1779-го город пришлось фактически отстраивать заново. В соответствии с генеральным планом 1781 года Вологда была разделена на три части: Верхний и Нижний посады, Заречье.

В XIX веке размеренность жизни губернского центра нарушают политические преступники, поток которых особенно усилился к концу века. В Вологде побывали многие видные революционеры: Иосиф Виссарионович Сталин, Вячеслав Михайлович Молотов, Анатолий Васильевич Луначарский и другие.

Открытие железной дороги, связавшей город с Ярославлем (1872), Архангельском (1898), Санкт-Петербургом и Вяткой (1905), а также строительство Северо-Двинской водной системы оживили экономическую жизнь. В конце XIX — начале XX века Вологда становится одним из промышленных центров Севера. В городе появляется электростанция, водопровод, телефонная линия. Вологда превращается в центр маслодельной промышленности, активно развиваются народные промыслы, в первую очередь кружевоплетение.

Первый пассажирский поезд на Вятке

Советская Вологда

Весной 1918 года из Петрограда в Вологду эвакуировались многие дипломатические миссии, летом покинувшие страну через Архангельск. В годы Гражданской войны город стал местом расположения штаба VI Красной армии, противостоявшей иностранной военной интервенции на Севере.

В 1929-м Вологодская губерния была упразднена и вошла в состав нового образования — Северного края. В 1937 году город стал административным центром вновь образованной Вологодской области. В 1930-е здесь были построены крупные промышленные объекты: льнокомбинат, завод «Северный коммунар» и иные предприятия.

В годы Великой Отечественной войны Вологда имела важное военно-стратегическое значение как прифронтовой город, обеспечивавший работу Северной железной дороги, снабжение фронта, эвакуацию и лечение раненых.

В послевоенные десятилетия в Вологде появились крупные подшипниковый и оптико-механический заводы, станкозавод. Развернулось строительство социальной инфраструктуры и жилья, выросли новые микрорайоны.

Завод «Северный коммунар»

Город сегодня

Современная Вологда — административный центр области, обладающий значительным социально-экономическим потенциалом, крупный транспортный узел. Она относится к числу городов, сохранивших богатейшее историко-культурное наследие.

Вид на Спасо-Прилуцкий Дмитриев мужской монастырь

Город и его жители в годы Великой Отечественной войны

Как прифронтовой город, Вологда имела важное стратегическое значение в годы Великой Отечественной войны. Ее гуманитарную роль, в том числе в оказании помощи ленинградцам, трудно переоценить.

Вологда — фронту

С первых дней войны началась мобилизация не только военнообязанных, но и всех трудоспособных жителей области. Свыше 300 местных промышленных предприятий были перепрофилированы на выпуск оборонной продукции.

На вологодском заводе «Северный коммунар» было налажено производство мин и снарядов. На паровозовагоноремонтном заводе также делали мины и освоили выпуск деталей для «катюш». Трест «Вологдалес» делал заготовки для ружейных прикладов.

Производство снарядов

25 ноября 1941 года был сформирован Череповецко-Вологодский дивизионный район ПВО, объединивший авиационные, зенитные и вспомогательные части для защиты вологодского неба и стратегических объектов, важнейшими из которых были станции погрузки и выгрузки войск, в том числе железнодорожный узел Вологды.

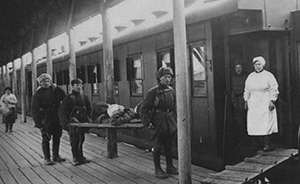

Прибытие раненых в Вологду

Эвакогоспитали

С осени 1941-го Вологодская область не только стала тыловой базой по снабжению войск, приему и размещению эвакуированных жителей, но фактически превратилась в огромный эвакогоспиталь. В Вологде дислоцировался крупнейший распределительный эвакуационный пункт — РЭП-95, обеспечивавший лечебно-эвакуационное обслуживание раненых и больных солдат и офицеров: военно-санитарный транспорт, прием и сортировку раненых, их лечение в госпиталях. Здесь были развернуты самые крупные эвакогоспитали области.

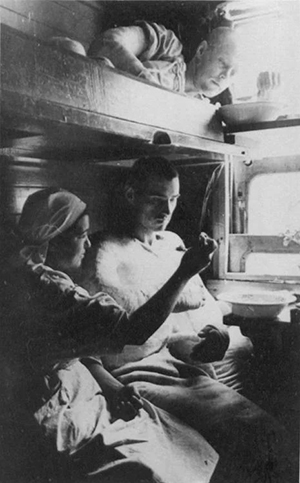

Санитарный поезд 312

Военно-санитарный поезд 312

На Вологодском вагоноремонтном заводе были сформированы 29 постоянных и временных военно-санитарных поездов, первым из них был прославленный ВСП-312. Все годы войны Северная железная дорога имела важнейшее военно-стратегическое значение, обеспечивая связь фронта и тыла.

ВСП-312

Бригада под руководством военфельдшера Фаины Киселевой

ВСП-312

Память о войне

За годы войны на фронт было призвано около 370 тысяч вологжан. Каждый второй из них не вернулся с полей сражений. Более 200 тысяч жителей и размещенных в области воинов погибли от ран и голода.

Память о боевых и трудовых подвигах увековечена многочисленными мемориалами, среди них Вечный огонь славы, Мемориал эвакуированным ленинградцам и умершим в вологодских госпиталях, Обелиск войнам-вологжанам, Памятник воинам-рабочим ВПВРЗ и многие другие.

Мемориал эвакуированным ленинградцам и умершим в вологодских госпиталях

Обелиск Славы вологжанам Героям Советского Союза

На обелиске Славы вологжанам Героям Советского Союза, открытом 27 октября 1968 года в Кировском сквере, высечены имена 173 Героев Советского Союза, родившихся в Вологодской области или когда-либо проживавших на ее территории, в том числе 20 человек — уроженцев Вологды и Вологодского района.

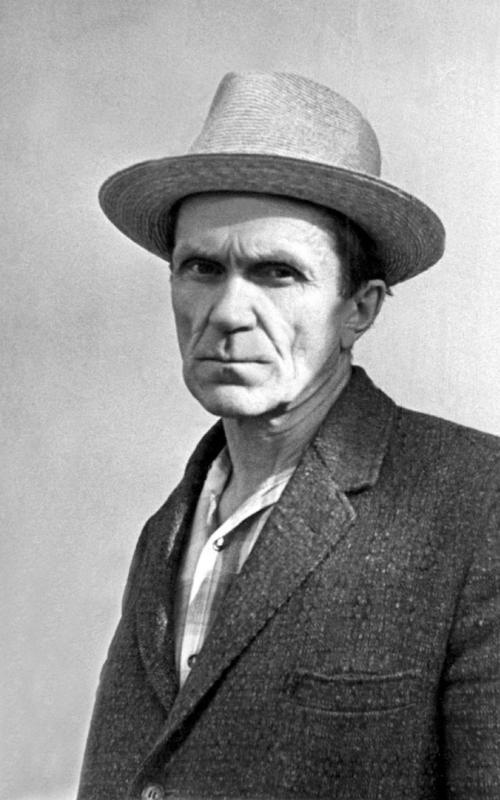

Конев Иван Степанович

Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза

Обелиск Славы вологжанам Героям Советского Союза

В названиях городских улиц и площадей запечатлены имена отличившихся в боях земляков: Маршала Советского Союза, дважды Героя Советского Союза Ивана Степановича Конева; прославленного летчика-истребителя дважды Героя Советского Союза Александра Федоровича Клубова; советского военачальника Михаила Ильича Казакова; генерал-полковника авиации Евгения Николаевича Преображенского; летчика-истребителя Бориса Александровича Образцова; младшего политрука танковой роты Александра Константиновича Панкратова, первого в истории войны закрывшего своим телом вражеский пулемет; сержанта Василия Николаевича Прокатова, кинувшегося на амбразуру вражеского дзота; командира роты 109-го гвардейского стрелкового полка Николая Ивановича Щетинина; командира 289-го Нарвского стрелкового полка Василия Михайловича Южакова; механика-водителя самоходной артиллерийской установки Степана Александровича Ловенецкого.

Источник: © Википедия. Свободная энциклопедия

Источник: © ЭтоМесто – старые карты городов России

Источник: © Сайт «Vsegda–pomnim.com»

Источник: © Сайт «Okuvshinnikov.ru»

Источник: © Статья «Как северяне с Новгородом жить не хотели» на dzen.ru

Источник: © Книгомир – бесплатная онлайн библиотека

Источник: © «Все свои» – информационный портал Кировской области

Источник: © Вологодская областная газета «Красный Север»

Источник: © Сетевое издание NewsVo

Источник: © Информационное агентство «REGNUM»

Источник: © Сетевое издание NewsVo

Источник: © Wikihmong – современная программа для чтения для Интернета и мобильных устройств

Источник: © Сетевое издание NewsVo

Источник: © Сетевое издание «Культура в Вологодской области»

Источник: © Сетевое издание «Военное обозрение»

Источник: © Социальная сеть «Вконтакте»

Источник: © Туристер – одно из крупнейших в СНГ сообществ опытных путешественников

Источник: © Сайт «Олег Кувшинников» – губернатор Вологодской области

Источник: © Интернет–сайт «Hmong.ru»

Источник: © Википедия. Свободная энциклопедия

Места

Ленивая площадка

Ленивую площадку установили в 1959 году в центре рождения древней Вологды. Свое название площадка получила в честь Воскресенской церкви на Ленивом торгу: ее разобрали в 1936 году.

Вологодская крепость Ивана Грозного

Царь Иван Грозный распорядился построить в Вологде каменную крепость. Через шесть лет в городе вспыхнула эпидемия, с тех пор активное строительство прекратилось. Некоторые постройки дожили до наших дней.

Дом губернатора

В 1780 году Вологда стала губернским центром, поэтому первому губернатору построили дом. Он выделяется стройностью композиции и изящными фасадами. После реставрации в там разместили дворец бракосочетаний.

Здание Дворянского собрания (Вологодская областная филармония)

Здание Дворянского собрания, построенное в XVIII веке, было главным домом усадьбы помещиков Колычевых. После революции дом отдали под библиотеку, а с 1965 года там размещается областная филармония.

Дом Барша

Дом Барша, построенный в XVIII веке, поражает своей архитектурой и богатым декором. Его первым владельцем был императорский адмирал, в советские годы там располагались госучреждения, сегодня — Военный суд.

Пушкинский народный дом (Вологодский театр юного зрителя)

Пушкинский дом построен в 1904 году, в нем разместили библиотеку и зал для выступлений и митингов. В результате одного из выступлений в 1906 году дом сожгли. Здание восстановили в 1917 году и отдали под театр.

Церкви бывшего Ильинского монастыря

Построенный в XVI веке Ильинский монастырь хранил за своими стенами две церкви: холодную Ильинскую и теплую Варлаама Хутынского. Обе сохранились до наших дней.

Церковь Константина и Елены

Построенная в XVII веке церковь сохранила формы и считается великолепным образцом «узорчатого стиля» в древнерусском зодчестве. В 1930 году церковь закрыли, в 1997-м ее вернули верующим.

Церковь Иоанна Златоуста (Жен-мироносиц)

Церковь Иоанна Златоуса построили в XVII веке, она отличалась уникальным декором и архитектурой. В 1930-е годы церковь отдали военному ведомству, уже в 2000-е она начала разрушаться — тогда ее вернули верующим.

Вокзал Вологды

Первый пассажирский поезд из Вологды отправился в 1872 году, а первый деревянный вокзал дожил до наших дней, не утратив первоначального облика. Нынешний вокзал построили в 1897 году.

Вологодский кремль (Архиерейский двор)

Архиерейский двор, именуемый сегодня Вологодским кремлем, начал формироваться в XVII веке. Его высокие стены хранят изящные храмы и гражданские здания, а с 1923 года там располагается музей-заповедник.

Дом генерал-губернатора

В 1796 году для генерал-губернатора Мельгунова возвели дом. В 1833 году там случился пожар, дом долго не ремонтировали, император распорядился его снести. Руины оказались крепкими, и дом позже восстановили.

Вологодский драматический театр

Вологодский драматический театр — один из старейших в России. Он был построен в 1790 году, но в 1849 году здание сгорело, а театр переехал в новую обитель. Сегодня театр известен и за пределами страны.

Дом-музей Петра I

Император Петр I пять раз посещал Вологду и квартировался в доме Гутмана, из которого горожане сделали музей. После революции музей закрыли, возобновил работу он только в 1944 году.

Архитектурно-этнографический музей Вологодской области

Архитектурно-этнографический музей открылся в 1992 году. Сегодня в нем 32 памятника деревянного зодчества XIX — начала XX столетия. Музей знакомит с архитектурой Вологодчины и бытом крестьян.

Музей кружева

В 2010 году в Вологде открылся крупнейший в России музей кружева. Он знакомит посетителей с историей развития кружевного промысла с XVII столетия до наших дней. Основная экспозиция размещена в восьми залах.

Дом Засецких

Старейший из сохранившихся домов Вологды — особняк Засецких, построенный в 1780-е годы. Он выполнен в формах классицизма, но в 1896-м дом перестроили и заменили декор фасадов на украшения в духе эклектики.

Дом Пузыревского-Пузана

Построенный в XIX веке особняк Пузыревского-Пузана украшен массивным четырехколонным портиком на всю высоту здания. Это самые крупные в Вологде колонны, выполненные из дерева.

Спасо-Прилуцкий Димитриев мужской монастырь

Спасо-Прилуцкий монастырь возвели в XIV веке, а его первой постройкой была деревянная Спасская церковь. Молиться сюда приезжали великие князья и царь Иван Грозный. В 1950-е все здания отреставрировали.

Горний Успенский женский монастырь

Успенский женский монастырь построили в Вологде в XV веке. В XVIII веке в его стенах размещались богадельня и сиротский приют, а в советские годы его переделали в тюрьму НКВД. Ныне это действующий монастырь.

Вологодский государственный музей-заповедник

В конце XIX века вологодцы начали активно интересоваться памятниками древности. В 1923-м создали Вологодский государственный объединенный музей, в его стенах хранятся предметы живописи и скульптуры XV–XX веков.

Церкви Дмитриевского прихода на Наволоке

Нынешнюю Дмитриевскую церковь построили после большого пожара в XVII веке. В начале XVIII века в церкви появился барочный резной иконостас и фрески, выполненные ярославскими стенописцами.

Никольская церковь во Владычной слободе

Никольская церковь —- один из старейших храмов Вологды, построенный в XVII веке. После революции церковь закрыли и обезглавили, превратив в тюрьму. Только в конце 1990-х ее вернули верующим.

Римско-католический костел Воздвижения Святого Креста

В 1913 вологодские католики возвели костел Воздвижения Святого Креста. Он выделяется декором фасадов, сочетающим элементы готики и русского модерна. После революции костел закрыли, ныне там открыт ресторан.

Спасо-Каменный монастырь

Спасо-Каменный монастырь основали в 1260 году, когда спасшийся от шторма белозерский князь построил Спасо-Преображенскую церковь. После революции монастырь закрыли, его вернули верующим лишь в 1990-х годах.

Площадь Революции в Вологде

Нынешняя площадь Революция возникла в XVI веке во время строительства Вологодского кремля. Это было место, где бурлила торговля. После революции ее объединили с Сенной и Спасской площадью и дали новое имя.

Софийский собор

Софийский собор заложили при Иване Грозном в 1588 году. Храм поражал своими масштабами, но был практически лишен декора. В 1612 году, во время литовского разорения, собор сильно обгорел, но его восстановили.

Усадьба Брянчаниновых

Усадьба Брянчаниновых — жемчужина среди усадеб Русского Севера. Спроектированный архитектором-самоучкой дом изобилует украшениями, во дворе разбит изящный парк с цветниками в духе английского стиля.

Мемориальный дом-музей Верещагиных

Построенный в 1829 году дом дворянина Василия Верещагина сегодня имеет статус памятника архитектуры. В 11 комнатах разместилась экспозиция, посвященная его жизни и творчеству.

Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских»

Дом, известный сейчас как усадьба дворян Гальских, построен в XIX веке. После революции его национализировали и отдали под общежитие. Музей в нем создали лишь в 1989 году, а полноценно заработал он в 2009-м.

Памятник преподобным Афанасию и Феодосию

Преподобные Афанасий и Феодосий — ученики Сергия Радонежского, которые в XIV веке основали Воскресенский монастырь в Череповце. На въезде в город преподобным установили памятник.

Здание бывшего Дома водников

Дом водников в Череповце построили в 1926 году в одноименном городке у Шекснинского гидроузла. Территория в 1943 году вошла в зону затопления, поэтому Дом водников перенесли в Красный переулок.

Кинотеатр «Комсомолец»

«Комсомолец» построили в 1957 году, его здание поражало экстерьером и внутренним убранством. Расписывать потолки пригласили московских художников.

Железнодорожная станция Череповца

Железную дорогу в Череповец проложили к 1905 году, а у первого вокзала разбили сад с освещением и построили церковь. Скоро вокзал перестал справляться с пассажиропотоком, и в 1950-х возвели новое здание.

Соборная горка и площадь Революции в Череповце

Соборная площадь, ныне Революции, — древнейшая часть Череповца, где при раскопках находили останки и предметы быта людей. На этом месте появились первые поселения в X–XI веке.

Собор Воскресения Христова

Считается, что Воскресенский собор возведен в XIV веке ученикам Сергия Радонежского. Храм пережил несколько разорений, включая советский период, но в 1946 году его вернули верующим.

Детский музей Череповецкого музейного объединения

Здание детского музея Череповца построено в 1898 году, оно задумывалось как общежитие для семинаристов, но досталось городскому музею. Сегодня экспозиции посвящены детской игрушке и творчеству Елизаветы Бём.

Историко-краеведческий музей Череповецкого музейного объединения

Дом с куполом и башней, построенный в 1928 году, ныне принадлежит краеведческому музею Череповца. Его экспозиции рассказывают об истории и природе города, событиях Октябрьской революции и Гражданской войны.

Информационный центр (музей) металлургической промышленности

В 2015 году в Череповце открыли музей металлургической промышленности. Он разместился в двухэтажном доме 1963 года постройки. Его экспозиция наглядно объясняет особенности изготовления стали, чугуна, проката.

Церковь Успения Пресвятой Богородицы в селе Нелазское

Церковь Успения построена в 1694 году. В середине XIX века под храм подвели каменный фундамент и обшили тесом. В советские годы старинную церковь использовали как склад.

Октябрьский мост через реку Шексну

Вантовый Октябрьский мост, неформальный символ Череповца, ввели в эксплуатацию в 1981 году. На тот момент в СССР не было опыта строительства таких мостов: строители обращались к опыту Германии и Чехословакии.

Архитектурный ансамбль бывшей Торговой площади (Криули)

Ансамбль бывшей Торговой площади Череповца начался с возведения торговых галерей в 1890 году. Площадей оказалось недостаточно, и за последующие десятилетия построили еще три здания, включая Камерный театр.

Парк культуры и отдыха «Соляной сад»

«Соляной сад» разбили в 1880-х годах на месте, где однажды действительно размещались соляные склады. В парке высадили деревья и газоны, возвели деревянный городок, где проводили театральные постановки.

Череповецкий государственный университет

Череповецкий госуниверситет образован в 1996 году путем слияния педагогического и индустриального институтов. Сегодня это крупнейший вуз в регионе, здесь учатся 6000 студентов и работают 300 преподавателей.

Площадь Металлургов в Череповце

Площадь Металлургов в Череповце получила свое имя в 1952 году. Здесь проводили праздники и демонстрации, а по периметру построили шесть элитных домов для советской номенклатуры.

Камерный театр Череповца

Камерный театр располагается в здании городского драматического театра, ликвидированного в 1949 году. В репертуаре театра более 30 постановок: от классики до современной русской и зарубежной драматургии.

Здание Череповецкого лесомеханического техникума имени В. П. Чкалова (Александровское техническое училище)

Здание лесомеханического техникума в Череповце построили на месте уничтоженного пожаром механического завода. Его возводили из кирпича, что нашло применение в дальнейшем строительстве города.

Здание бывшей городской управы

Здание городской управы построено в 1869 году. Его признали памятником архитектуры, но в 2011 и 2013 годах оно пострадало от пожаров. Власти даже хотели снести ратушу, но вмешался Департамент культуры.

Здание бывшей совпартшколы

Череповецкую советско-партийную школу открыли в 1923 году. Она составляет единый архитектурный ансамбль с домом Волковой. У горожан здание получило прозвище «небоскреб».

Здание бывшего Женского профессионального училища

Женское профучилище в Череповце открыли в 1887 году. В его стенах девочки учились шить, вести хозяйство, готовить. После революции здание отдали под квартиры и школу. Сегодня там находится музей самовара.

Здание бывшего треста «Череповецлес»

В 1939 году для треста «Череповецлес» построили административное здание из старого церковного кирпича. В 1942–1944 годах в здании размещался военный эвакогоспиталь, сегодня — управление Россельхознадзора.

Музей «Дом И. А. Милютина»

Глава Череповца Иван Малютин в XIX веке построил дачу на берегу Ягорбы. Здесь принимали членов императорской семьи, а после революции дом стал коммунальным. В 1987 году усадьбу отдали краеведческому музею.

Историческая справка о железнодорожной станции в городе Грязовец

Железная дорога пришла в Грязовец в 1870-х годах. Существовал другой вариант прокладки полотна, в котором станция Грязовец была не предусмотрена. Несмотря на сложности, 20 июня 1872 г. открылась железнодорожная станция Грязовец.

Церковь Воздвижения Креста Господня (Крестовоздвиженская церковь)

Крестовоздвиженская церковь, построенная в 1794 году, отремонтирована в 1945 году. Сейчас в храме хранятся почитаемые святыни и действует воскресная школа.

Центральная площадь (бывшая Соборная площадь)

Центральная площадь города — историческое наследие Грязовца. Рядом с площадью находится Поклонный крест на месте, где когда-то стоял главный храм города. Здесь же находятся мемориалы, посвящённые Великой Отечественной войне.

Свято-Троицкий Павло-Обнорский монастырь

Обитель ведёт свою историю с 1414 года. Основал её Павел Обнорский, ученик Сергия Радонежского. Здесь бывали русские цари. Сегодня это действующий мужской монастырь.

Усадьба Брянчаниновых

Главное здание усадьбы в стиле классицизма построено в 1811 году. В XX веке усадьба подверглась значительной перестройке. Сегодня реставраторы вернули ей былое великолепие. Здесь работает культурно-просветительский центр.

Грязовецкий музей истории и народной культуры

Грязовецкий музей истории и народной культуры, основанный в 1978 году, — место притяжения в культурной жизни города и района.

Здание присутственных мест

Здание присутственных мест построено в 1787 году по типовому проекту административного здания последней четверти XVIII века в стиле классицизма.

Здание городской полиции и пожарного депо

Здание ведёт свою историю с 1880-х годов. Оно предназначалось для размещения городской полиции и пожарной охраны.

Здание городской думы (Дом купца Иллювиева)

Городская дума размещалась на втором этаже дома купчихи Маториной. Впоследствии домом владел почётный гражданин города купец Иллювиев. После недавнего капитального ремонта облик дома стал отличаться от исторического.

Богадельня

Одноэтажное каменное здание богадельни открылось в 1881 году. Оно предназначалось для содержания престарелых и увечных граждан и было рассчитано на 20 человек. Сегодня в здании размещается Госавтоинспекция.

Водонапорная башня

Водонапорная башня, построенная в 1916 году в одном из исторических кварталов города, относится к числу памятников промышленной архитектуры. В настоящее время это современное городское пространство, откуда можно увидеть Грязовец с высоты.

Северные и южные торговые ряды

В центре города на рубеже XIX–XX веков начали строительство торговых рядов. Это были длинные одноэтажные здания с арочными входами в отдельные лавочки. Современный облик зданий отличается от исторического.

Купеческий клуб

Дом купца А. А. Кольянова был построен во второй половине XIX века и представляет собой интересный образец купеческой застройки Грязовца. Сейчас в нём размещается политехнический техникум.

Дом купца Шулепина

Дом купца Шулепина построен в конце XIX века. Это настоящее украшение городского центра. Дом перестраивался и менял свой облик и владельцев. Сейчас в здании расположен Центр развития детей и молодёжи.

Дом купца Гудкова

Трёхэтажный дом с мезонином построен в конце XVIII — начале XIX века. Он принадлежал купцу Петру Ивановичу Гудкову. Сегодня дом признан объектом культурного наследия.

Истории

Вологодское деревянное зодчество

С момента основания и вплоть до XX века Вологда была преимущественно деревянной, с деревянными мостовыми, с атмосферой древнего города. До сегодняшнего дня дошли те неповторимые образцы деревянного зодчества.

Строительство Спасо-Всеградского собора в 1654 году

В XVII веке Вологду поразила эпидемия чумы. Для избавления от заразы вологодцы придумали построить на Торговой площади храм, и сделать это за один день. Как только церковь была построена, чума отступила.

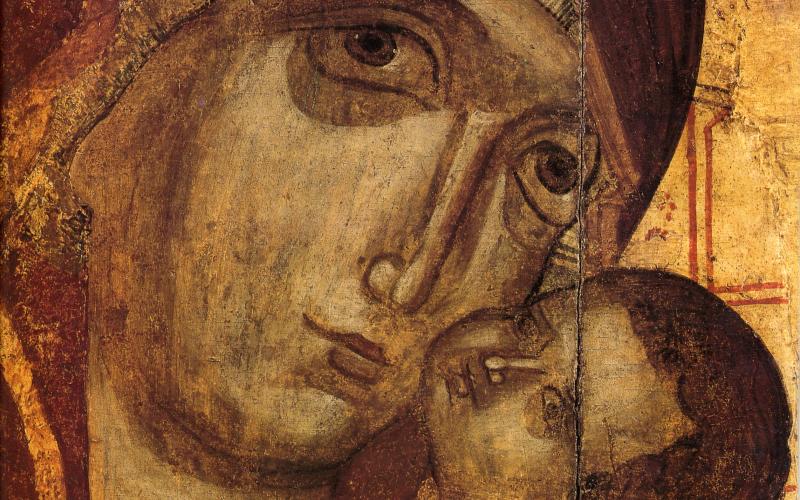

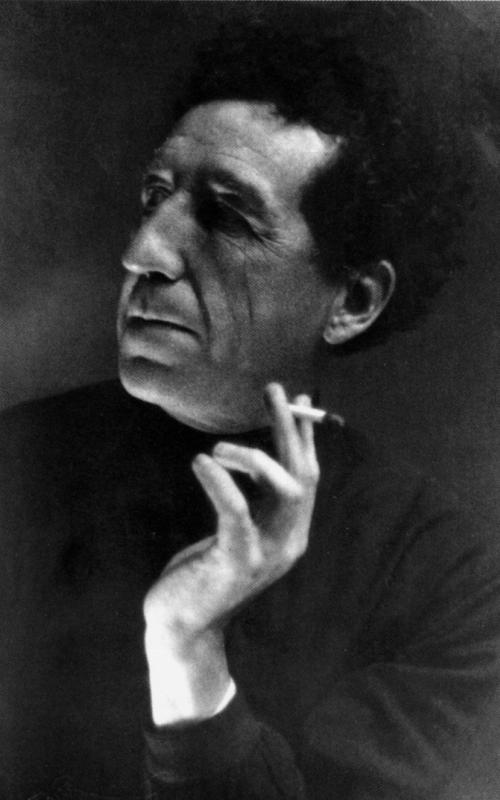

Вологодские иконы

Вологда издавна с входила в число крупнейших центров иконописи.

В вологодском музее-заповеднике сегодня хранятся древнейшие русские иконы, старейшие из которых датируются XIV–XV веками.

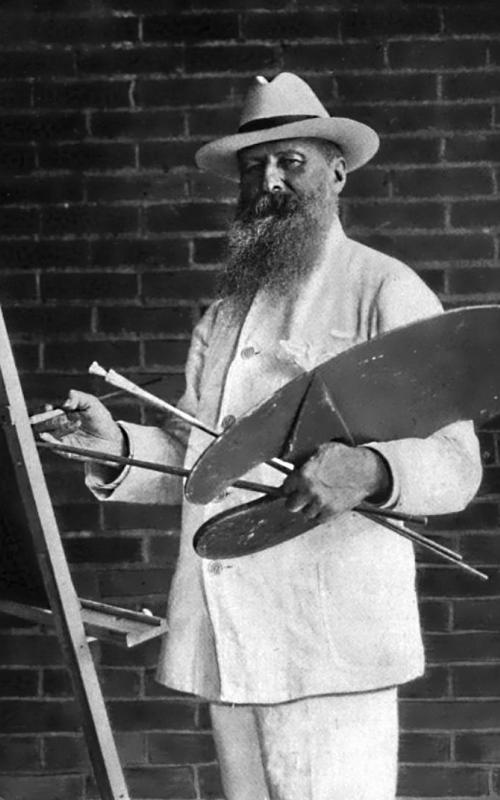

Вологодское масло

Вкуснейшее вологодское масло известно далеко за пределами России. Его начали производить в артели Верещагина в 1860-е годы под маркой «парижское», но в советские годы маслу дали всем привычное название.

Вологодское кружево

Вологодские умельцы достигли особого мастерства в кружевоплетении. Ученые предполагают, что это дело в Вологде возникло в XVI веке, когда по Северному пути в Россию пришли плетения европейских мастеров.

Сталин, Бардин и «прожектеры» из Гипромеза

История Череповецкого металлургического завода сложна и запутана. Его запланированная стройка прервалась из-за удаленности источников сырья, но ученые нашли залежи торфа у города, что позволило воплотить планы.

Набег казанских татар на земли Корнилиево-Комельского монастыря в 1538 году

Одна из самых известных городских историй относится к событиям времён Ивана Грозного и напрямую связана с первым упоминанием в письменных источниках починка Грязивицкий.

Люди

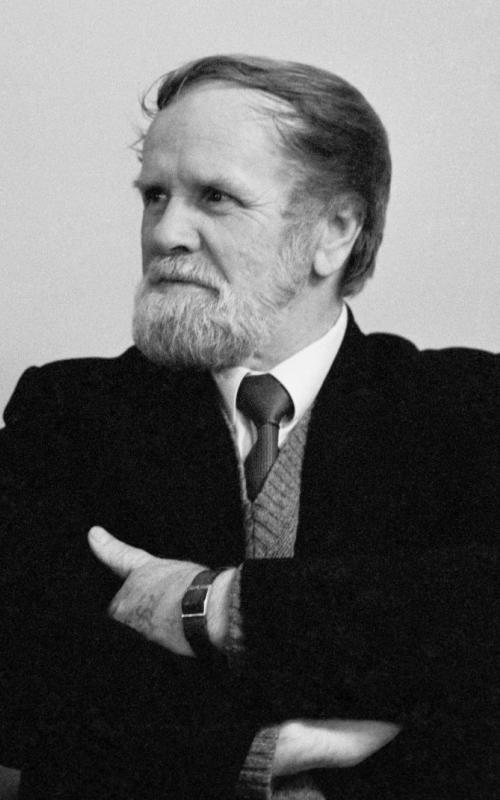

Сергей Владимирович Ильюшин

Ученый, авиаконструктор, генерал-полковник-инженер, доктор технических наук, академик АН СССР.

Матвей Яковлевич Мудров

Врач, доктор медицины, основоположник отечественной терапевтической школы, реформатор в области медицинского образования.

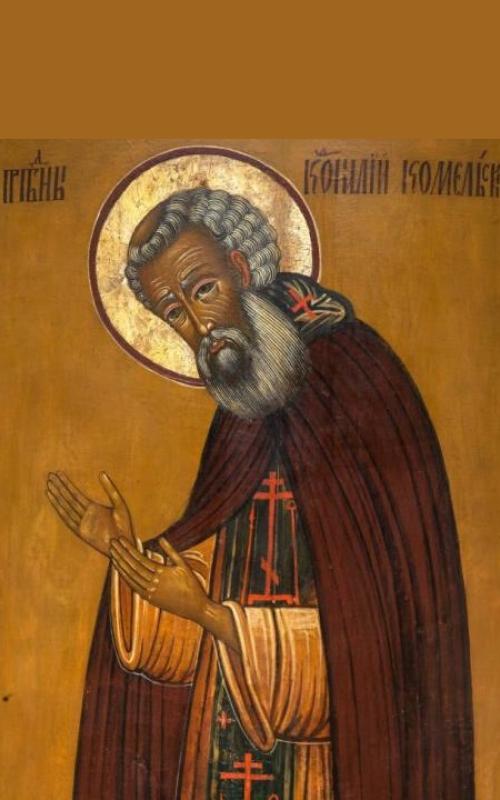

Корнилий Комельский

Игумен, основатель Комельского монастыря. Его строгий устав и милосердие привлекли множество иноков. В 1600 году канонизирован Русской православной церковью.

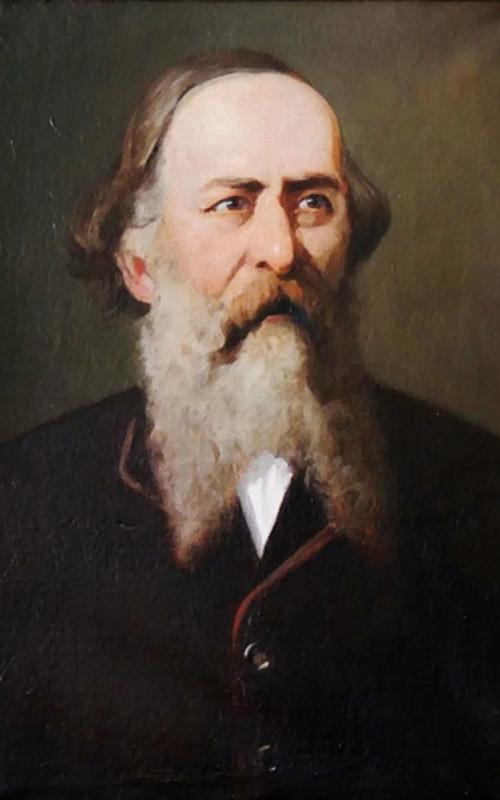

Епископ Игнатий (Дмитрий Александрович Брянчанинов)

Епископ, проповедник, духовный писатель, чьё литературное наследие входит в сокровищницу Русской православной церкви и русской словесности.

Виктор Андреевич Кудрявый

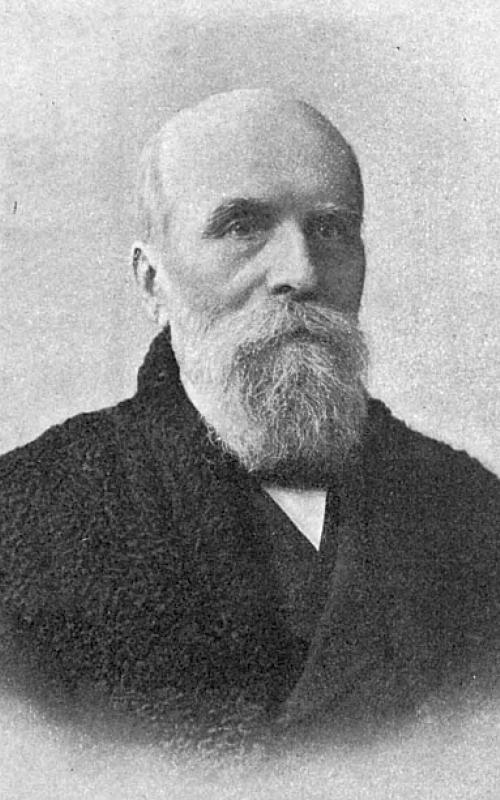

Общественный и государственный деятель, участник земского движения, глава вологодских кадетов. Активно занимался развитием образования и здравоохранения в Вологодской губернии.

Георгий Николаевич Преображенский

Советский военачальник и генерал-майор, проявил выдающиеся тактические способности в Сталинградской и Курской битвах. За свои заслуги был удостоен звания Героя Советского Союза и ордена Красного Знамени.

Бронников Дмитрий Михайлович

Крупный учёный в области разработки месторождений рудных полезных ископаемых, доктор технических наук, член-корреспондент АН СССР, лауреат Государственных премий СССР и Российской Федерации.

Другие города

Набережные Челны

Набережные Челны — второй по численности город Республики Татарстан. Начал свою историю в XVII веке на берегах рек Камы, Чалны и Мелекес. В городе расположено основное производство компании «КАМАЗ».

Сасово

Город Сасово был основан как село и получил городской статус лишь в 1926 году. Несмотря на свою недавнюю историю, Сасово имеет богатое наследие, уходящее корнями в XII век.

Калининград

Самый западный город России отошел СССР по итогам ВОВ и ранее носил имя Кенигсберг. Это был город тевтонских рыцарей. Даже после бомбардировок в городе сохранились давние достопримечательности.

Златоуст

Город, названный в честь святителя Иоанна Златоуста. Экономический и культурный центр Челябинской области, один из самых высокогорных городов Урала.

Симферополь

Симферополь — город в центре Крымского полуострова, на реке Салгир. Второй после Севастополя крупный город полуострова, политический, экономический и культурный центр Республики Крым.