Череповец

Основанный в 1777 году Череповец начал активно развиваться во второй половине XIX века. Он избежал потрясения Гражданской войны и революции, став процветающим городом с развитой культурой.

Вологодская обл., г. Череповец

GPS: 59.122612 , 37.903470

Историческая справка

Город Череповец, расположенный в месте впадения реки Ягорбы в Шексну, был образован по указу императрицы Екатерины II от 4 (15) ноября 1777 года.

Для этого были объединены слобода упраздненного Череповецкого Воскресенского монастыря и село Федосьево, находившееся примерно в версте к северу от нее.

Символы города

Первый герб Череповца был утвержден указом Правительствующего Сената 29 марта 1811 года.

Герб

Описание герба гласит: «В верхней серебряной половине щита — герб новгородский; в нижней половине, в правом красном поле, видна каменная гора, а в левом голубом поле изображены солнечные лучи и руль».

Описание конца 1880-х уточняло: «…в верхней серебряной половине находится губернский герб, т. е. стул, обитый малиновым бархатом с лежащими на нем крестообразно державным жезлом и длинным крестом; над стулом тройной подсвечник с горящими свечами, по сторонам стула два черные медведя, стоящие на задних лапах, внизу видны рыбы, плавающие в воде; в нижней половине в правом красном поле видна каменная гора, а в левом голубом — изображены солнечные лучи и руль».

Герб Череповца 2002 года

После Октябрьской революции официальной эмблемы у города не было. 9 февраля 1991 года городской Совет народных депутатов утвердил в качестве официального герб 1811-го — с добавлением дубовых ветвей, перевитых синей лентой, и венчающей щит короны.

28 октября 2002 года городской думой утвержден современный вариант герба, разработанный на основе исторического: без дубовых ветвей, ленты и короны, но с окаймлением щита черной полосой. Хотя Череповец с 1937-го входит в состав Вологодской области, было решено сохранить исторический герб, который свидетельствует о глубокой традиции длительного пребывания города и территории, где он возник, в составе Новгородских земель.

Предлагается следующее толкование элементов герба. Стул и державный жезл воплощают власть, крест — веру, свечи — ясность и истину, а медведи по сторонам стула — «тотем древнейшего… местного населения»; гора символизирует возвышенное место, на котором стоит город, руль — Мариинскую водную систему, способствовавшую развитию Череповца, солнце — жизнь.

Герб Череповца 1811 года

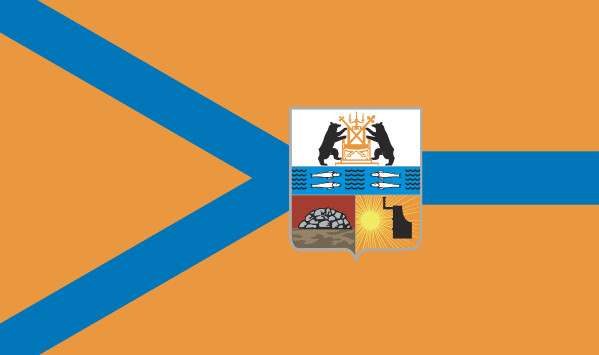

Флаг

В отличие от герба, флаг у Череповца появился недавно. 28 октября 2002 года по результатам многолетнего отбора городская дума утвердила эскиз, предложенный писателем Александром Хачатуровичем Рулёвым-Хачатряном.

На золотом фоне две полосы синего цвета соединяются в одну, символизируя пространство города, стоящего при слиянии рек — Ягорбы и Шексны. Чуть правее места соединения синих полос помещается уменьшенное изображение городского герба.

Флаг с гербом города Череповца. 2002 г.

Неофициальные символы

На роль неофициального символа города претендуют разные объекты, прежде всего архитектурные. Это Воскресенский собор — старейшее, даже с учетом многочисленных перестроек, здание Череповца; усадьба Гальских; вантовый Октябрьский мост, соединяющий берега Шексны; из более современных — Дворец культуры металлургов и Ледовый дворец.

Воскресенский собор. 1900-е гг. Череповецкое музейное объединение

Название города

Общепризнанной версии происхождения названия города не существует. Краевед Леонтий Васильевич Афетов в конце XIX столетия полагал, что оно взято из финно-угорских языков. Тогда «череп» переводится словосочетанием «рыбная гора», а «вец» означает «весь» — название «финского народа, искони жившего в Белозерской земле», этимологически связанное с vesi («вода»).

В 1963 году преподаватель Череповецкого пединститута лингвист А. И. Ященко обосновал древнерусское происхождение слова. По его мнению, топоним «Череповец» складывается из двух основ: «черепъ» (возвышенное место) и «весь» (местность, поселение). Таким образом, оно означает «поселение на возвышенности». Эта точка зрения считается наиболее основательной.

Соборная площадь (Революции). Первая половина XX в.

Так, еще в начале XX века современная форма прилагательного «череповецкий» в речи местных жителей чередовалась с более древней — «череповский», а самих себя они именовали «черепанами». Повсеместно употребляемое сегодня «череповчане» вошло в массовый обиход только с 1950-х.

Ранняя история города

Первоначально новый город относился к Устюженскому уезду Новгородской губернии. В январе 1780 года, когда в Череповце открылись свои присутственные места, он стал центром отдельного уезда.

По плану, утвержденному в декабре 1782-го, город получил строгую улично-квартальную планировку. Основой ее стал Воскресенский проспект, соединивший две площади: Соборную, где находились церкви и прочие здания бывшего монастыря, и Благовещенскую (там стояли храмы села Федосьево).

Население Череповца в год учреждения составляло всего 537 человек, а за шесть следующих лет подросло до 901. Большинство горожан были купцы и мещане.

Богоявленский собор в Мологе

В 1797 году Череповец вывели «за штат», приписав к Устюжне. По указу 24 апреля 1802-го он был восстановлен как уездный, но по-прежнему оставался крошечным. Даже открытие в 1810 году Мариинской водной системы, которая через Шексну связала столичный Санкт-Петербург с Верхней Волгой, не сразу сказалось на его развитии.

Расцвет Череповца

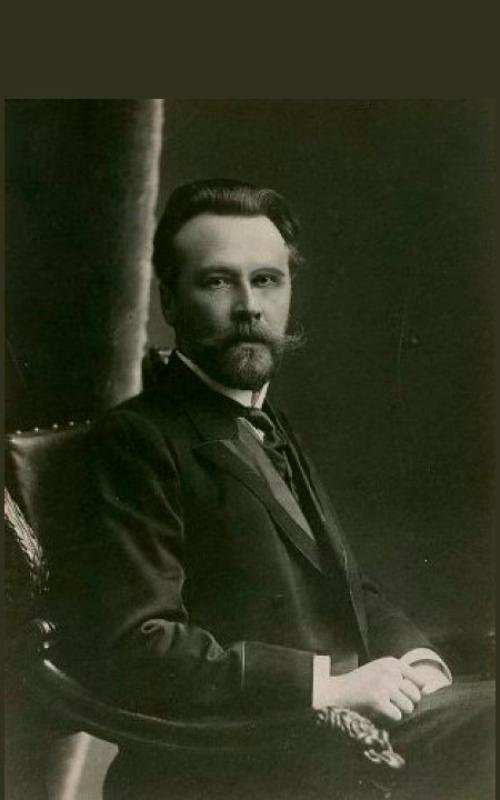

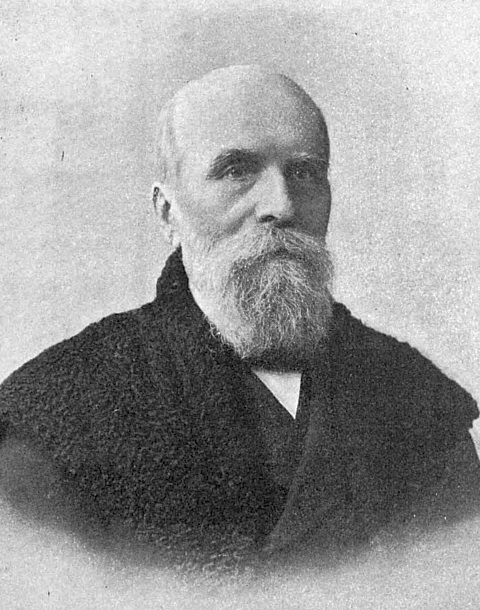

Во второй половине позапрошлого столетия все изменилось. Избранный городским головой купец и судовладелец Иван Андреевич Милютин (1829–1907) за 46 лет руководства (с 1861 года) сумел превратить Череповец в один из культурных центров не только Новгородской губернии, но и всего Северо-Запада Российской империи.

При нем в городе появилось одно из первых крупных промышленных предприятий — механический завод. Для обеспечения его кадрами было открыто техническое училище, позднее названное Александровским. Оно готовило специалистов среднего звена для нужд речного транспорта. С 1874-го Александровское училище находилось в ведении Министерства финансов.

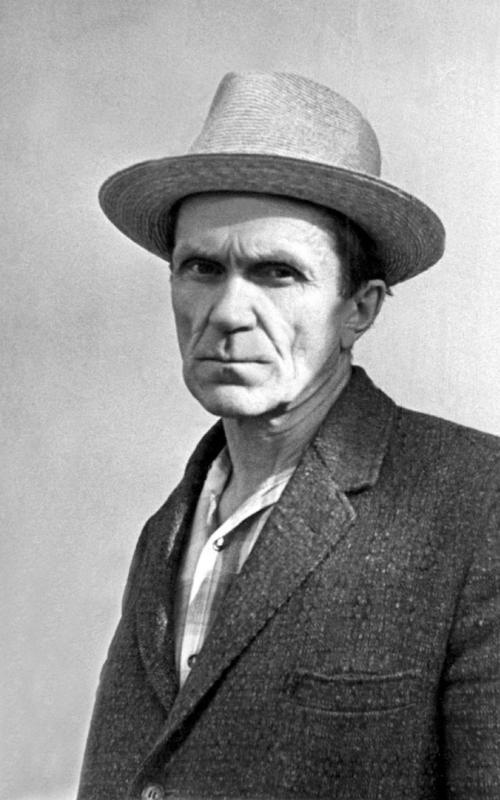

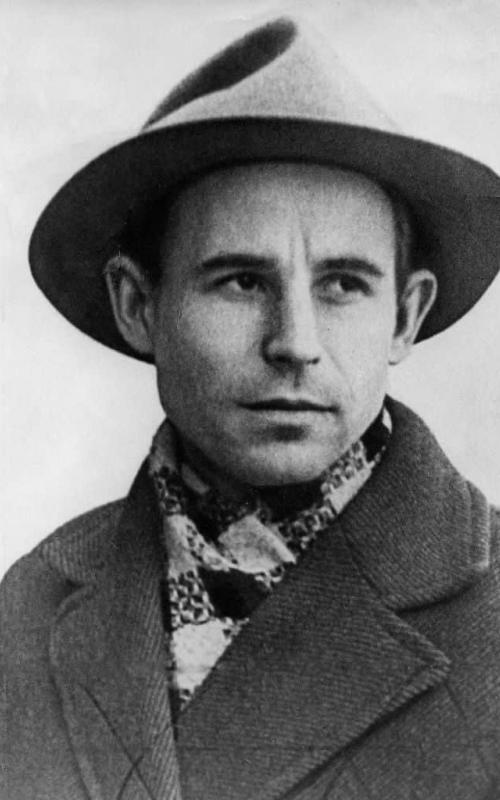

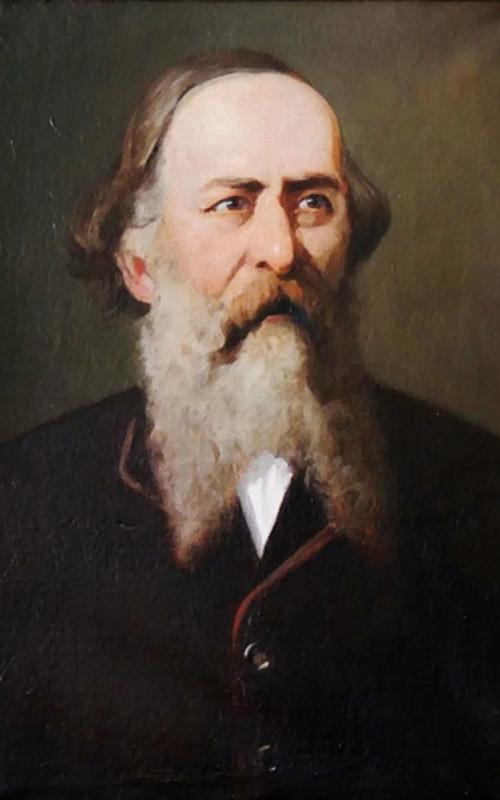

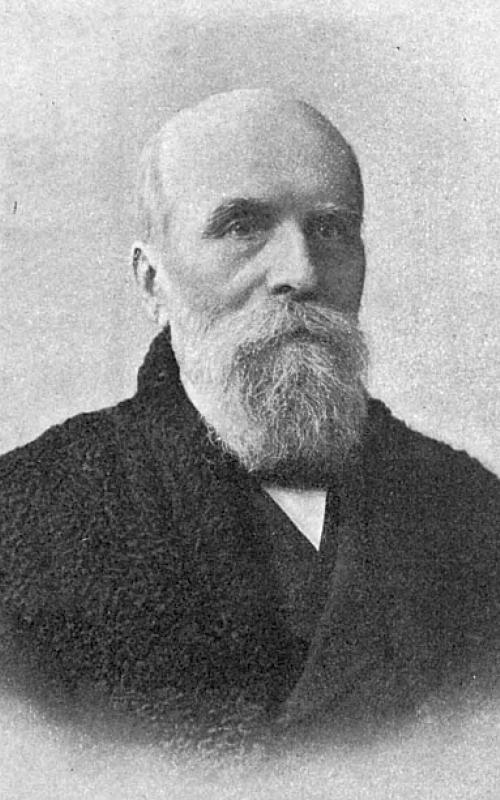

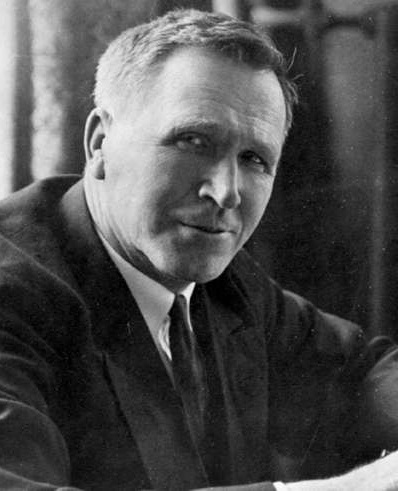

Иван Андреевич Милютин – действительный статский советник, купец I гильдии, промышленник, просветитель, благотворитель; Череповецкий городской голова. 1904 г.

Кроме того, в городе были устроены реальное училище, учительская семинария, женская гимназия и женское профессиональное училище, сельскохозяйственная школа и несколько начальных учебных заведений. Появились также своя публичная библиотека, музей, любительские оркестры и театр. Все это для уездного городка выглядело столь необычно, что Череповец удостоился у журналистов той поры множества иронических названий: «русский Оксфорд», «русский Гейдельберг», «северные Афины».

В 1878 году город стал центром судебного округа, что дополнительно способствовало притоку интеллигенции и подстегнуло местную политическую жизнь. Самоуправление в Череповце было одним из самых активных в стране. В 1888-м по причине систематической оппозиции властям местное уездное земство на три года было закрыто. Такого за четверть века истории земских органов в России еще не случалось.

Воскресенский собор. 1883 г.

К 1913 году в городе проживало около 10 тысяч человек, причем пятую часть из них составляли учащиеся — выходцы из двадцати трех губерний Европейской России.

Развивалась не только образовательная, но и транспортная инфраструктура. В 1869-м были открыты сухой док и мост через Ягорбу. Была сооружена гавань (1905–1911). Чуть раньше, в 1903–1905 годах, через город прошла железная дорога Санкт-Петербург — Вятка.

Советский период

В революционное время город избежал серьезных политических потрясений. Не затронули его напрямую и события Гражданской войны. Становление советской государственности и новой экономики проходило на фоне административных перемен.

Первое время Череповец был столицей одноименной губернии (1918–1927). Она была образована из пяти бывших новгородских уездов: Белозерского, Кирилловского, Тихвинского, Устюженского и собственно Череповецкого.

С 1928 по 1937 год город относился к Ленинградской области: сначала как окружной, а позже — как районный центр. С 23 сентября 1937-го он вместе с районом вошел в состав вновь образованной Вологодской области.

Праздник на Соборной площади. 1 мая 1917 г. Череповецкое музейное объединение

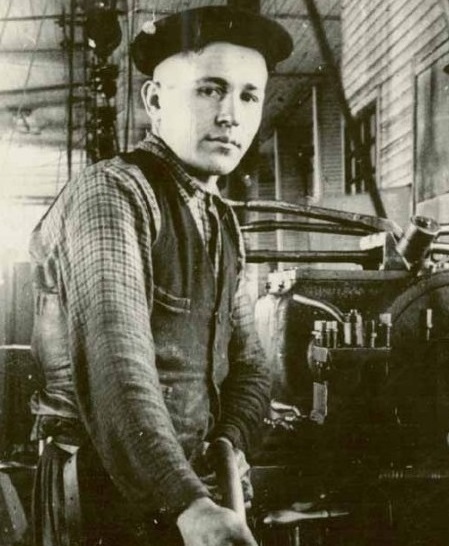

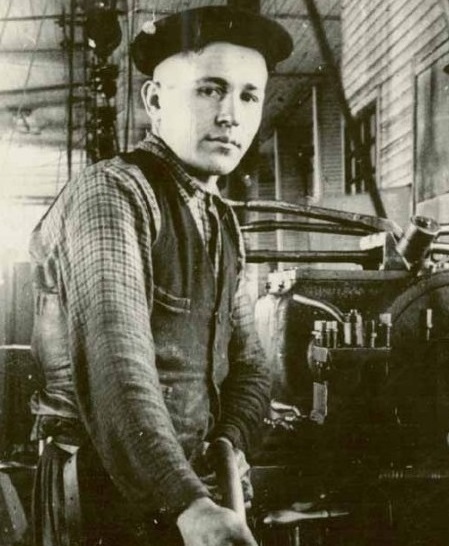

К 1940 году в Череповце действовали хлебозавод и льнозавод, мясокомбинат, кондитерская фабрика, всего около 20 предприятий. Крупнейшее из них — механический завод «Красная звезда» — было переориентировано на выпуск автомобильного и гаражного оборудования. В 1936-м завершилось устройство вагонного депо. С заполнением чаши Рыбинского водохранилища Череповец потерял часть своей площади.

Удобное соединение в одной точке водного и железнодорожного путей, позволявшее быстро доставлять необходимое сырье, а также близость к Ленинграду и Москве и наличие собственной топливной базы (значительных запасов торфа) обусловили выбор Череповца для развития на северо-западе СССР черной металлургии.

Молодой стахановец-комсомолец завода «Красная Звезда» токарь И. Шумов. 1940 г. Череповецкое музейное объединение

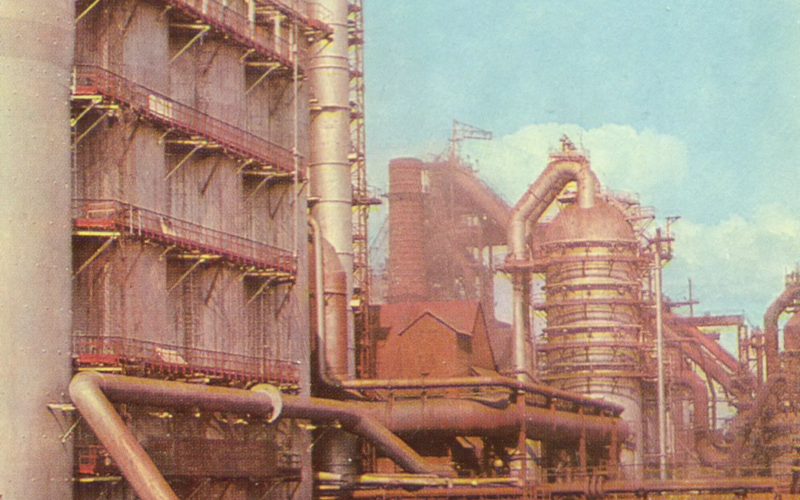

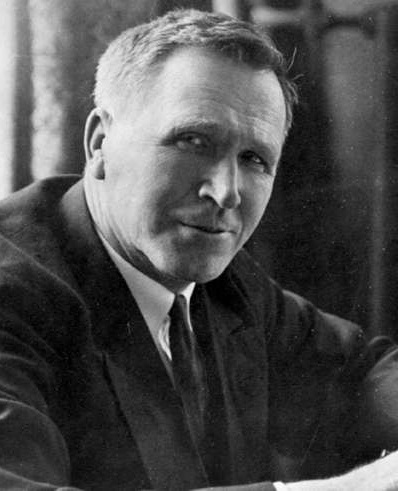

20 июня 1940 года было подписано постановление Совета Народных Комиссаров и Центрального Комитета ВКП(б) о строительстве в городе металлургического завода. Главным вдохновителем его по праву следует назвать академика Ивана Павловича Бардина (1883–1960).

Начало Великой Отечественной войны сдвинуло сроки строительства: оно началось лишь в 1948 году. 24 августа 1955-го Череповецкий завод выпустил первый чугун. В последующие годы город постепенно превратился в один из крупнейших промышленных центров Советского Союза. Работать и жить в Череповец приезжали со всей страны. В 1950–1960-е стартовала массовая застройка новых районов крупнопанельными домами.

В 1960–1970-е один за другим открывались в Череповце новые промышленные объекты. В марте 1970 года вошел в строй азотно-туковый завод. Пуском в январе 1974-го производства серной кислоты открылась история Череповецкого химического завода.

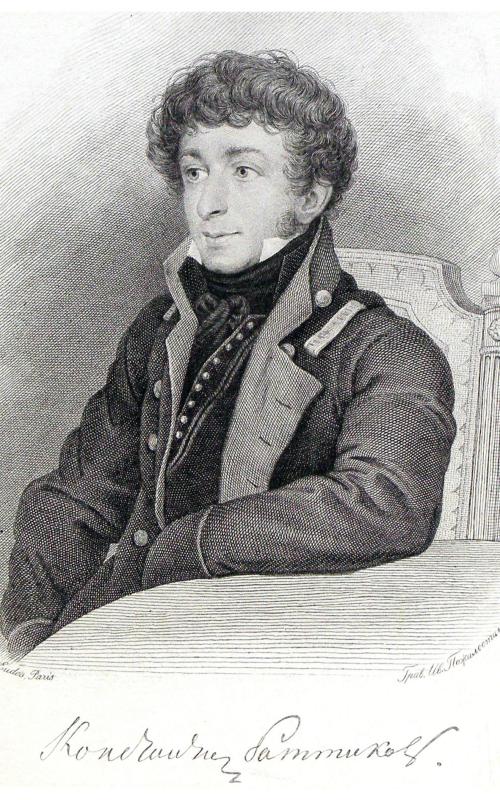

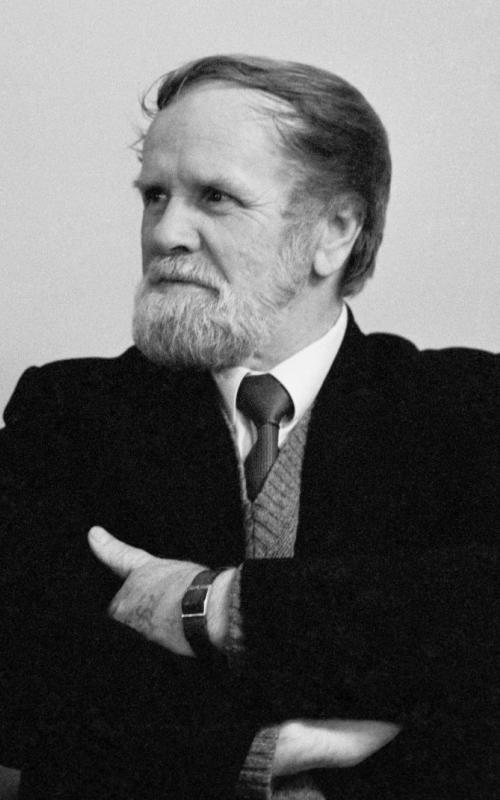

Академик Иван Павлович Бардин

Важной вехой для города стал год его двухсотлетия — 1977-й. 23 марта указом Президиума Верховного Совета СССР в Череповце были созданы два района: Индустриальный и Первомайский. Последний располагался за Ягорбой, в местности, осваивать которую начали еще в довоенное время. Главной улицей нового района стал проспект Победы.

Череповец 1980-х был уже очень похож на современный. Для полного сходства ему оставалось только сделать решительный шаг через Шексну. Это стало возможно после того, как в 1970–1979 годах был построен Октябрьский мост. Протяженностью около километра, первым в РСФСР выполненный по вантовой технологии, он стал одним из узнаваемых городских символов. В 1987-м на проложенном от моста Октябрьском проспекте возвели дом, давший начало Зашекснинскому району.

Череповецкий завод «Красная Звезда» отгружает свою продукцию более чем в 30 стран мира. 1968 г. Автор фото - В. Мясников. Череповецкое музейное объединение

В революционное время город избежал серьезных политических потрясений. Не затронули его напрямую и события Гражданской войны. Становление советской государственности и новой экономики проходило на фоне административных перемен.

Первое время Череповец был столицей одноименной губернии (1918–1927). Она была образована из пяти бывших новгородских уездов: Белозерского, Кирилловского, Тихвинского, Устюженского и собственно Череповецкого.

С 1928 по 1937 год город относился к Ленинградской области: сначала как окружной, а позже — как районный центр. С 23 сентября 1937-го он вместе с районом вошел в состав вновь образованной Вологодской области.

Праздник на Соборной площади. 1 мая 1917 г. Череповецкое музейное объединение

К 1940 году в Череповце действовали хлебозавод и льнозавод, мясокомбинат, кондитерская фабрика, всего около 20 предприятий. Крупнейшее из них — механический завод «Красная звезда» — было переориентировано на выпуск автомобильного и гаражного оборудования. В 1936-м завершилось устройство вагонного депо. С заполнением чаши Рыбинского водохранилища Череповец потерял часть своей площади.

Удобное соединение в одной точке водного и железнодорожного путей, позволявшее быстро доставлять необходимое сырье, а также близость к Ленинграду и Москве и наличие собственной топливной базы (значительных запасов торфа) обусловили выбор Череповца для развития на северо-западе СССР черной металлургии.

Молодой стахановец-комсомолец завода «Красная Звезда» токарь И. Шумов. 1940 г. Череповецкое музейное объединение

20 июня 1940 года было подписано постановление Совета Народных Комиссаров и Центрального Комитета ВКП(б) о строительстве в городе металлургического завода. Главным вдохновителем его по праву следует назвать академика Ивана Павловича Бардина (1883–1960).

Начало Великой Отечественной войны сдвинуло сроки строительства: оно началось лишь в 1948 году. 24 августа 1955-го Череповецкий завод выпустил первый чугун. В последующие годы город постепенно превратился в один из крупнейших промышленных центров Советского Союза. Работать и жить в Череповец приезжали со всей страны. В 1950–1960-е стартовала массовая застройка новых районов крупнопанельными домами.

В 1960–1970-е один за другим открывались в Череповце новые промышленные объекты. В марте 1970 года вошел в строй азотно-туковый завод. Пуском в январе 1974-го производства серной кислоты открылась история Череповецкого химического завода.

Академик Иван Павлович Бардин

Важной вехой для города стал год его двухсотлетия — 1977-й. 23 марта указом Президиума Верховного Совета СССР в Череповце были созданы два района: Индустриальный и Первомайский. Последний располагался за Ягорбой, в местности, осваивать которую начали еще в довоенное время. Главной улицей нового района стал проспект Победы.

Череповец 1980-х был уже очень похож на современный. Для полного сходства ему оставалось только сделать решительный шаг через Шексну. Это стало возможно после того, как в 1970–1979 годах был построен Октябрьский мост. Протяженностью около километра, первым в РСФСР выполненный по вантовой технологии, он стал одним из узнаваемых городских символов. В 1987-м на проложенном от моста Октябрьском проспекте возвели дом, давший начало Зашекснинскому району.

Череповецкий завод «Красная Звезда» отгружает свою продукцию более чем в 30 стран мира. 1968 г. Автор фото - В. Мясников. Череповецкое музейное объединение

Современный город

1990-е Череповец встретил с тремя сотнями тысяч жителей, будучи в полном смысле цитаделью металлургов и химиков. Таким во многом остается он и теперь. Металлургический завод к настоящему моменту стал основным производственным активом акционерного общества «Северсталь», а оба химических производства входят в состав одного из крупнейших в мире производителей минеральных удобрений — компании «Фосагро».

Но не только индустриальные достижения формировали и формируют лицо Череповца. В июне 1996 года, после слияния педагогического и индустриального институтов, здесь был организован классический университет — первый в России, расположенный не в областном центре.

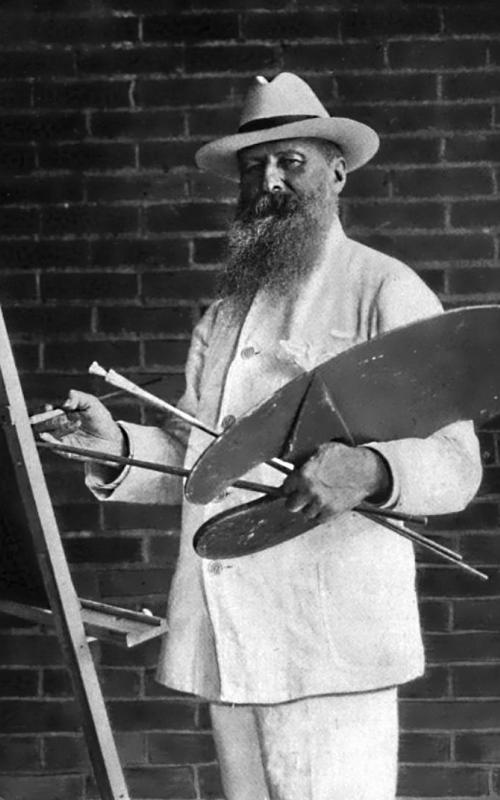

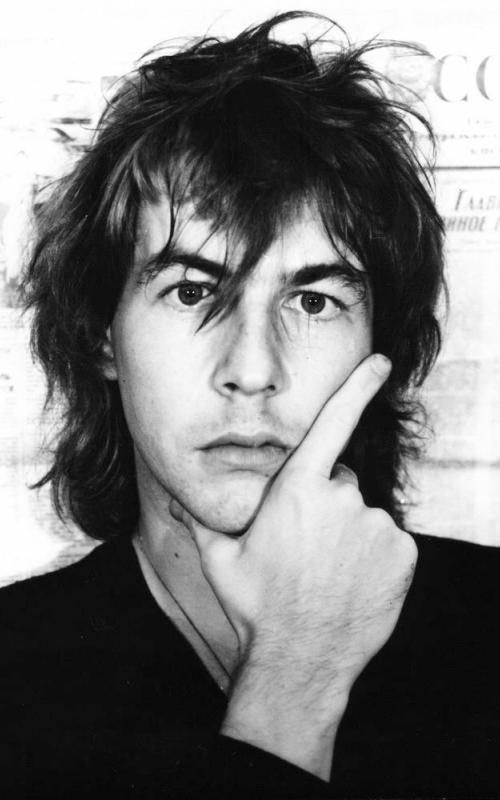

Город по праву гордится своими уроженцами — всемирно известным художником Василием Васильевичем Верещагиным и его братом, создателем «вологодского» масла Николаем Васильевичем Верещагиным, историком Николаем Дмитриевичем Чечулиным, рок-поэтом Александром Николаевичем Башлачевым. Здесь учились будущий знаменитый летчик Валерий Павлович Чкалов и «король поэтов» Игорь Северянин, а также выдающийся кардиохирург Николай Михайлович Амосов.

Василий Васильевич Верещагин

Город и его жители в годы Великой Отечественной войны

За годы войны из Череповца и Череповецкого района ушли на фронт 19 300 человек, 7801 не вернулся. 18 человек удостоены звания Героя Советского Союза.

Начало войны

По планам немецкого командования Вологодская область должна была подвергнуться оккупации в ходе кратковременной военной кампании.

Уже 29 июля 1941 года фашистские самолеты начали первую бомбардировку Северной железной дороги. На следующий день объектом нападения стал Череповец, на станции разбомбили один из поездов. Вражеские самолеты неоднократно пытались бомбить военные объекты в черте города, госпитали, железнодорожный мост через Ягорбу.

Военное положение

Череповец находился на военном положении с первых месяцев войны. Все предприятия были переведены на усиленный режим работы. Череповец стал городом госпиталей. С Ленинградского, Волховского и других фронтов прибывали раненые солдаты и офицеры Красной армии. В течение войны в городе работало 30 госпиталей.

Череповец располагался в прифронтовой зоне, поэтому многие лечебные учреждения, остановившись здесь на короткое время, отправлялись в безопасный глубокий тыл. За военное время через Вологодскую область проехало более полутора миллионов раненых и больных военнослужащих, из них более 500 тысяч прошли лечение в Череповце.

Бойцы 286-й стрелковой дивизии перед отправкой на фронт. Лето 1941 г. Из фондов Череповецкого музейного объединения

В прифронтовом Череповце было размещено много военных организаций. Весной 1941-го из Белорусской ССР в город прибыло Лепельское пехотное училище, которое готовило офицеров для армии. После окончания войны училище осталось в Череповце, на его базе было образовано Череповецкое военное училище связи, сегодня это Военный ордена Жукова университет радиоэлектроники. Во время войны в городе располагались авиамастерские, где ремонтировали самолеты. В 1943 году на зимовку в Череповце разместилась Онежская военная флотилия.

Горожане помогали не только военным, но также эвакуированным и гражданским людям, спасающимся от ужасов войны. За время войны через Вологодскую область по железной дороге и другими видами транспорта было перевезено более трех миллионов человек.

Академия Художеств. Эвакуация. 1942 г.

На вокзале и пристани Череповца открылись отделения эвакопункта для приема эвакуированных жителей. Важно было обеспечить людей питанием и сухим пайком в дорогу, провести медицинский осмотр и при необходимости оставить на лечение в городе.

Особого внимания среди эвакуированных лиц заслуживали блокадники из Ленинграда. Многие из них находились в состоянии крайнего физического и морального истощения.

Эвакуация жителей блокадного Ленинграда по льду Ладожского озера. Зима 1942 г.

Череповец находился на военном положении с первых месяцев войны. Все предприятия были переведены на усиленный режим работы. Череповец стал городом госпиталей. С Ленинградского, Волховского и других фронтов прибывали раненые солдаты и офицеры Красной армии. В течение войны в городе работало 30 госпиталей.

Череповец располагался в прифронтовой зоне, поэтому многие лечебные учреждения, остановившись здесь на короткое время, отправлялись в безопасный глубокий тыл. За военное время через Вологодскую область проехало более полутора миллионов раненых и больных военнослужащих, из них более 500 тысяч прошли лечение в Череповце.

Бойцы 286-й стрелковой дивизии перед отправкой на фронт. Лето 1941 г. Из фондов Череповецкого музейного объединения

В прифронтовом Череповце было размещено много военных организаций. Весной 1941-го из Белорусской ССР в город прибыло Лепельское пехотное училище, которое готовило офицеров для армии. После окончания войны училище осталось в Череповце, на его базе было образовано Череповецкое военное училище связи, сегодня это Военный ордена Жукова университет радиоэлектроники. Во время войны в городе располагались авиамастерские, где ремонтировали самолеты. В 1943 году на зимовку в Череповце разместилась Онежская военная флотилия.

Горожане помогали не только военным, но также эвакуированным и гражданским людям, спасающимся от ужасов войны. За время войны через Вологодскую область по железной дороге и другими видами транспорта было перевезено более трех миллионов человек.

Академия Художеств. Эвакуация. 1942 г.

На вокзале и пристани Череповца открылись отделения эвакопункта для приема эвакуированных жителей. Важно было обеспечить людей питанием и сухим пайком в дорогу, провести медицинский осмотр и при необходимости оставить на лечение в городе.

Особого внимания среди эвакуированных лиц заслуживали блокадники из Ленинграда. Многие из них находились в состоянии крайнего физического и морального истощения.

Эвакуация жителей блокадного Ленинграда по льду Ладожского озера. Зима 1942 г.

Память о войне

В Череповце чтят память о войне и ее участниках. На средства металлургов Череповца в 1973-м на пересечении улиц Бардина и Ленина был торжественно открыт обелиск воинской славы 286-й Ленинградской Краснознамённой стрелковой дивизии, сформированной в Череповце. Дивизия воевала на Волховском фронте.

В 1975 году на городском кладбище № 1 был установлен Мемориал боевой славы с фигурой воина в центре и Вечный огонь.

Обелиск воинской славы 286 ленинградской краснознамённой стрелковой дивизии

В 1980-м по инициативе ветеранов дивизиона ПВО в сквере на Красноармейской площади установили памятную композицию «Зенитка» в честь 385-го артиллерийского дивизиона.

В 1990 году у школы № 1 Череповца был открыт памятник учителям и выпускникам школы, погибшим во время Великой Отечественной войны.

Памятник учителям и выпускникам школы №1

Не забыт и подвиг медиков. Накануне 70-летия Победы, 5 мая 2015-го, в Привокзальном сквере состоялось торжественное открытие памятника медицинским сестрам.

Памятник медсестрам в Череповце

Источник: © Википедия. Свободная энциклопедия

Источник: © Краеведение – История Череповца

Источник: © История России в фотографиях

Источник: © Retro View of Mankind's Habitat

Источник: © Каталог векторного клипарта

Источник: © Wiki2.org – Википедия. Переиздание

Источник: © Сообщество «Череповец Ностальгия. Живая история Череповца» в социальной сети «Вконтакте»

Источник: © Городской информационный портал Правительства Санкт–Петербурга

Источник: © «Карта Памяти» – патриотическая акция издательства «Просвещение»

Источник: © Яндекс карты

Источник: © cultinfo – Культура в Вологодской области

Источник: © cultinfo – Культура в Вологодской области

Источник: © Статья «Николай Верещагин – отец молочной промышленности: история создания вологодского масла» на dzen.ru

Места

Ленивая площадка

Ленивую площадку установили в 1959 году в центре рождения древней Вологды. Свое название площадка получила в честь Воскресенской церкви на Ленивом торгу: ее разобрали в 1936 году.

Вологодская крепость Ивана Грозного

Царь Иван Грозный распорядился построить в Вологде каменную крепость. Через шесть лет в городе вспыхнула эпидемия, с тех пор активное строительство прекратилось. Некоторые постройки дожили до наших дней.

Дом губернатора

В 1780 году Вологда стала губернским центром, поэтому первому губернатору построили дом. Он выделяется стройностью композиции и изящными фасадами. После реставрации в там разместили дворец бракосочетаний.

Здание Дворянского собрания (Вологодская областная филармония)

Здание Дворянского собрания, построенное в XVIII веке, было главным домом усадьбы помещиков Колычевых. После революции дом отдали под библиотеку, а с 1965 года там размещается областная филармония.

Дом Барша

Дом Барша, построенный в XVIII веке, поражает своей архитектурой и богатым декором. Его первым владельцем был императорский адмирал, в советские годы там располагались госучреждения, сегодня — Военный суд.

Пушкинский народный дом (Вологодский театр юного зрителя)

Пушкинский дом построен в 1904 году, в нем разместили библиотеку и зал для выступлений и митингов. В результате одного из выступлений в 1906 году дом сожгли. Здание восстановили в 1917 году и отдали под театр.

Церкви бывшего Ильинского монастыря

Построенный в XVI веке Ильинский монастырь хранил за своими стенами две церкви: холодную Ильинскую и теплую Варлаама Хутынского. Обе сохранились до наших дней.

Церковь Константина и Елены

Построенная в XVII веке церковь сохранила формы и считается великолепным образцом «узорчатого стиля» в древнерусском зодчестве. В 1930 году церковь закрыли, в 1997-м ее вернули верующим.

Церковь Иоанна Златоуста (Жен-мироносиц)

Церковь Иоанна Златоуса построили в XVII веке, она отличалась уникальным декором и архитектурой. В 1930-е годы церковь отдали военному ведомству, уже в 2000-е она начала разрушаться — тогда ее вернули верующим.

Вокзал Вологды

Первый пассажирский поезд из Вологды отправился в 1872 году, а первый деревянный вокзал дожил до наших дней, не утратив первоначального облика. Нынешний вокзал построили в 1897 году.

Вологодский кремль (Архиерейский двор)

Архиерейский двор, именуемый сегодня Вологодским кремлем, начал формироваться в XVII веке. Его высокие стены хранят изящные храмы и гражданские здания, а с 1923 года там располагается музей-заповедник.

Дом генерал-губернатора

В 1796 году для генерал-губернатора Мельгунова возвели дом. В 1833 году там случился пожар, дом долго не ремонтировали, император распорядился его снести. Руины оказались крепкими, и дом позже восстановили.

Вологодский драматический театр

Вологодский драматический театр — один из старейших в России. Он был построен в 1790 году, но в 1849 году здание сгорело, а театр переехал в новую обитель. Сегодня театр известен и за пределами страны.

Дом-музей Петра I

Император Петр I пять раз посещал Вологду и квартировался в доме Гутмана, из которого горожане сделали музей. После революции музей закрыли, возобновил работу он только в 1944 году.

Архитектурно-этнографический музей Вологодской области

Архитектурно-этнографический музей открылся в 1992 году. Сегодня в нем 32 памятника деревянного зодчества XIX — начала XX столетия. Музей знакомит с архитектурой Вологодчины и бытом крестьян.

Музей кружева

В 2010 году в Вологде открылся крупнейший в России музей кружева. Он знакомит посетителей с историей развития кружевного промысла с XVII столетия до наших дней. Основная экспозиция размещена в восьми залах.

Дом Засецких

Старейший из сохранившихся домов Вологды — особняк Засецких, построенный в 1780-е годы. Он выполнен в формах классицизма, но в 1896-м дом перестроили и заменили декор фасадов на украшения в духе эклектики.

Дом Пузыревского-Пузана

Построенный в XIX веке особняк Пузыревского-Пузана украшен массивным четырехколонным портиком на всю высоту здания. Это самые крупные в Вологде колонны, выполненные из дерева.

Спасо-Прилуцкий Димитриев мужской монастырь

Спасо-Прилуцкий монастырь возвели в XIV веке, а его первой постройкой была деревянная Спасская церковь. Молиться сюда приезжали великие князья и царь Иван Грозный. В 1950-е все здания отреставрировали.

Горний Успенский женский монастырь

Успенский женский монастырь построили в Вологде в XV веке. В XVIII веке в его стенах размещались богадельня и сиротский приют, а в советские годы его переделали в тюрьму НКВД. Ныне это действующий монастырь.

Вологодский государственный музей-заповедник

В конце XIX века вологодцы начали активно интересоваться памятниками древности. В 1923-м создали Вологодский государственный объединенный музей, в его стенах хранятся предметы живописи и скульптуры XV–XX веков.

Церкви Дмитриевского прихода на Наволоке

Нынешнюю Дмитриевскую церковь построили после большого пожара в XVII веке. В начале XVIII века в церкви появился барочный резной иконостас и фрески, выполненные ярославскими стенописцами.

Никольская церковь во Владычной слободе

Никольская церковь —- один из старейших храмов Вологды, построенный в XVII веке. После революции церковь закрыли и обезглавили, превратив в тюрьму. Только в конце 1990-х ее вернули верующим.

Римско-католический костел Воздвижения Святого Креста

В 1913 вологодские католики возвели костел Воздвижения Святого Креста. Он выделяется декором фасадов, сочетающим элементы готики и русского модерна. После революции костел закрыли, ныне там открыт ресторан.

Спасо-Каменный монастырь

Спасо-Каменный монастырь основали в 1260 году, когда спасшийся от шторма белозерский князь построил Спасо-Преображенскую церковь. После революции монастырь закрыли, его вернули верующим лишь в 1990-х годах.

Площадь Революции в Вологде

Нынешняя площадь Революция возникла в XVI веке во время строительства Вологодского кремля. Это было место, где бурлила торговля. После революции ее объединили с Сенной и Спасской площадью и дали новое имя.

Софийский собор

Софийский собор заложили при Иване Грозном в 1588 году. Храм поражал своими масштабами, но был практически лишен декора. В 1612 году, во время литовского разорения, собор сильно обгорел, но его восстановили.

Усадьба Брянчаниновых

Усадьба Брянчаниновых — жемчужина среди усадеб Русского Севера. Спроектированный архитектором-самоучкой дом изобилует украшениями, во дворе разбит изящный парк с цветниками в духе английского стиля.

Мемориальный дом-музей Верещагиных

Построенный в 1829 году дом дворянина Василия Верещагина сегодня имеет статус памятника архитектуры. В 11 комнатах разместилась экспозиция, посвященная его жизни и творчеству.

Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских»

Дом, известный сейчас как усадьба дворян Гальских, построен в XIX веке. После революции его национализировали и отдали под общежитие. Музей в нем создали лишь в 1989 году, а полноценно заработал он в 2009-м.

Памятник преподобным Афанасию и Феодосию

Преподобные Афанасий и Феодосий — ученики Сергия Радонежского, которые в XIV веке основали Воскресенский монастырь в Череповце. На въезде в город преподобным установили памятник.

Здание бывшего Дома водников

Дом водников в Череповце построили в 1926 году в одноименном городке у Шекснинского гидроузла. Территория в 1943 году вошла в зону затопления, поэтому Дом водников перенесли в Красный переулок.

Кинотеатр «Комсомолец»

«Комсомолец» построили в 1957 году, его здание поражало экстерьером и внутренним убранством. Расписывать потолки пригласили московских художников.

Железнодорожная станция Череповца

Железную дорогу в Череповец проложили к 1905 году, а у первого вокзала разбили сад с освещением и построили церковь. Скоро вокзал перестал справляться с пассажиропотоком, и в 1950-х возвели новое здание.

Соборная горка и площадь Революции в Череповце

Соборная площадь, ныне Революции, — древнейшая часть Череповца, где при раскопках находили останки и предметы быта людей. На этом месте появились первые поселения в X–XI веке.

Собор Воскресения Христова

Считается, что Воскресенский собор возведен в XIV веке ученикам Сергия Радонежского. Храм пережил несколько разорений, включая советский период, но в 1946 году его вернули верующим.

Детский музей Череповецкого музейного объединения

Здание детского музея Череповца построено в 1898 году, оно задумывалось как общежитие для семинаристов, но досталось городскому музею. Сегодня экспозиции посвящены детской игрушке и творчеству Елизаветы Бём.

Историко-краеведческий музей Череповецкого музейного объединения

Дом с куполом и башней, построенный в 1928 году, ныне принадлежит краеведческому музею Череповца. Его экспозиции рассказывают об истории и природе города, событиях Октябрьской революции и Гражданской войны.

Информационный центр (музей) металлургической промышленности

В 2015 году в Череповце открыли музей металлургической промышленности. Он разместился в двухэтажном доме 1963 года постройки. Его экспозиция наглядно объясняет особенности изготовления стали, чугуна, проката.

Церковь Успения Пресвятой Богородицы в селе Нелазское

Церковь Успения построена в 1694 году. В середине XIX века под храм подвели каменный фундамент и обшили тесом. В советские годы старинную церковь использовали как склад.

Октябрьский мост через реку Шексну

Вантовый Октябрьский мост, неформальный символ Череповца, ввели в эксплуатацию в 1981 году. На тот момент в СССР не было опыта строительства таких мостов: строители обращались к опыту Германии и Чехословакии.

Архитектурный ансамбль бывшей Торговой площади (Криули)

Ансамбль бывшей Торговой площади Череповца начался с возведения торговых галерей в 1890 году. Площадей оказалось недостаточно, и за последующие десятилетия построили еще три здания, включая Камерный театр.

Парк культуры и отдыха «Соляной сад»

«Соляной сад» разбили в 1880-х годах на месте, где однажды действительно размещались соляные склады. В парке высадили деревья и газоны, возвели деревянный городок, где проводили театральные постановки.

Череповецкий государственный университет

Череповецкий госуниверситет образован в 1996 году путем слияния педагогического и индустриального институтов. Сегодня это крупнейший вуз в регионе, здесь учатся 6000 студентов и работают 300 преподавателей.

Площадь Металлургов в Череповце

Площадь Металлургов в Череповце получила свое имя в 1952 году. Здесь проводили праздники и демонстрации, а по периметру построили шесть элитных домов для советской номенклатуры.

Камерный театр Череповца

Камерный театр располагается в здании городского драматического театра, ликвидированного в 1949 году. В репертуаре театра более 30 постановок: от классики до современной русской и зарубежной драматургии.

Здание Череповецкого лесомеханического техникума имени В. П. Чкалова (Александровское техническое училище)

Здание лесомеханического техникума в Череповце построили на месте уничтоженного пожаром механического завода. Его возводили из кирпича, что нашло применение в дальнейшем строительстве города.

Здание бывшей городской управы

Здание городской управы построено в 1869 году. Его признали памятником архитектуры, но в 2011 и 2013 годах оно пострадало от пожаров. Власти даже хотели снести ратушу, но вмешался Департамент культуры.

Здание бывшей совпартшколы

Череповецкую советско-партийную школу открыли в 1923 году. Она составляет единый архитектурный ансамбль с домом Волковой. У горожан здание получило прозвище «небоскреб».

Здание бывшего Женского профессионального училища

Женское профучилище в Череповце открыли в 1887 году. В его стенах девочки учились шить, вести хозяйство, готовить. После революции здание отдали под квартиры и школу. Сегодня там находится музей самовара.

Здание бывшего треста «Череповецлес»

В 1939 году для треста «Череповецлес» построили административное здание из старого церковного кирпича. В 1942–1944 годах в здании размещался военный эвакогоспиталь, сегодня — управление Россельхознадзора.

Музей «Дом И. А. Милютина»

Глава Череповца Иван Малютин в XIX веке построил дачу на берегу Ягорбы. Здесь принимали членов императорской семьи, а после революции дом стал коммунальным. В 1987 году усадьбу отдали краеведческому музею.

Историческая справка о железнодорожной станции в городе Грязовец

Железная дорога пришла в Грязовец в 1870-х годах. Существовал другой вариант прокладки полотна, в котором станция Грязовец была не предусмотрена. Несмотря на сложности, 20 июня 1872 г. открылась железнодорожная станция Грязовец.

Церковь Воздвижения Креста Господня (Крестовоздвиженская церковь)

Крестовоздвиженская церковь, построенная в 1794 году, отремонтирована в 1945 году. Сейчас в храме хранятся почитаемые святыни и действует воскресная школа.

Центральная площадь (бывшая Соборная площадь)

Центральная площадь города — историческое наследие Грязовца. Рядом с площадью находится Поклонный крест на месте, где когда-то стоял главный храм города. Здесь же находятся мемориалы, посвящённые Великой Отечественной войне.

Свято-Троицкий Павло-Обнорский монастырь

Обитель ведёт свою историю с 1414 года. Основал её Павел Обнорский, ученик Сергия Радонежского. Здесь бывали русские цари. Сегодня это действующий мужской монастырь.

Усадьба Брянчаниновых

Главное здание усадьбы в стиле классицизма построено в 1811 году. В XX веке усадьба подверглась значительной перестройке. Сегодня реставраторы вернули ей былое великолепие. Здесь работает культурно-просветительский центр.

Грязовецкий музей истории и народной культуры

Грязовецкий музей истории и народной культуры, основанный в 1978 году, — место притяжения в культурной жизни города и района.

Здание присутственных мест

Здание присутственных мест построено в 1787 году по типовому проекту административного здания последней четверти XVIII века в стиле классицизма.

Здание городской полиции и пожарного депо

Здание ведёт свою историю с 1880-х годов. Оно предназначалось для размещения городской полиции и пожарной охраны.

Здание городской думы (Дом купца Иллювиева)

Городская дума размещалась на втором этаже дома купчихи Маториной. Впоследствии домом владел почётный гражданин города купец Иллювиев. После недавнего капитального ремонта облик дома стал отличаться от исторического.

Богадельня

Одноэтажное каменное здание богадельни открылось в 1881 году. Оно предназначалось для содержания престарелых и увечных граждан и было рассчитано на 20 человек. Сегодня в здании размещается Госавтоинспекция.

Водонапорная башня

Водонапорная башня, построенная в 1916 году в одном из исторических кварталов города, относится к числу памятников промышленной архитектуры. В настоящее время это современное городское пространство, откуда можно увидеть Грязовец с высоты.

Северные и южные торговые ряды

В центре города на рубеже XIX–XX веков начали строительство торговых рядов. Это были длинные одноэтажные здания с арочными входами в отдельные лавочки. Современный облик зданий отличается от исторического.

Купеческий клуб

Дом купца А. А. Кольянова был построен во второй половине XIX века и представляет собой интересный образец купеческой застройки Грязовца. Сейчас в нём размещается политехнический техникум.

Дом купца Шулепина

Дом купца Шулепина построен в конце XIX века. Это настоящее украшение городского центра. Дом перестраивался и менял свой облик и владельцев. Сейчас в здании расположен Центр развития детей и молодёжи.

Дом купца Гудкова

Трёхэтажный дом с мезонином построен в конце XVIII — начале XIX века. Он принадлежал купцу Петру Ивановичу Гудкову. Сегодня дом признан объектом культурного наследия.

Истории

Вологодское деревянное зодчество

С момента основания и вплоть до XX века Вологда была преимущественно деревянной, с деревянными мостовыми, с атмосферой древнего города. До сегодняшнего дня дошли те неповторимые образцы деревянного зодчества.

Строительство Спасо-Всеградского собора в 1654 году

В XVII веке Вологду поразила эпидемия чумы. Для избавления от заразы вологодцы придумали построить на Торговой площади храм, и сделать это за один день. Как только церковь была построена, чума отступила.

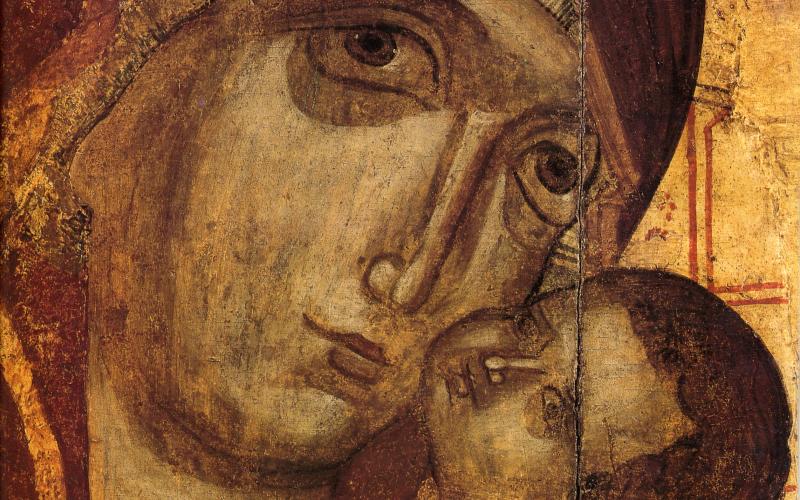

Вологодские иконы

Вологда издавна с входила в число крупнейших центров иконописи.

В вологодском музее-заповеднике сегодня хранятся древнейшие русские иконы, старейшие из которых датируются XIV–XV веками.

Вологодское масло

Вкуснейшее вологодское масло известно далеко за пределами России. Его начали производить в артели Верещагина в 1860-е годы под маркой «парижское», но в советские годы маслу дали всем привычное название.

Вологодское кружево

Вологодские умельцы достигли особого мастерства в кружевоплетении. Ученые предполагают, что это дело в Вологде возникло в XVI веке, когда по Северному пути в Россию пришли плетения европейских мастеров.

Сталин, Бардин и «прожектеры» из Гипромеза

История Череповецкого металлургического завода сложна и запутана. Его запланированная стройка прервалась из-за удаленности источников сырья, но ученые нашли залежи торфа у города, что позволило воплотить планы.

Набег казанских татар на земли Корнилиево-Комельского монастыря в 1538 году

Одна из самых известных городских историй относится к событиям времён Ивана Грозного и напрямую связана с первым упоминанием в письменных источниках починка Грязивицкий.

Люди

Сергей Владимирович Ильюшин

Ученый, авиаконструктор, генерал-полковник-инженер, доктор технических наук, академик АН СССР.

Матвей Яковлевич Мудров

Врач, доктор медицины, основоположник отечественной терапевтической школы, реформатор в области медицинского образования.

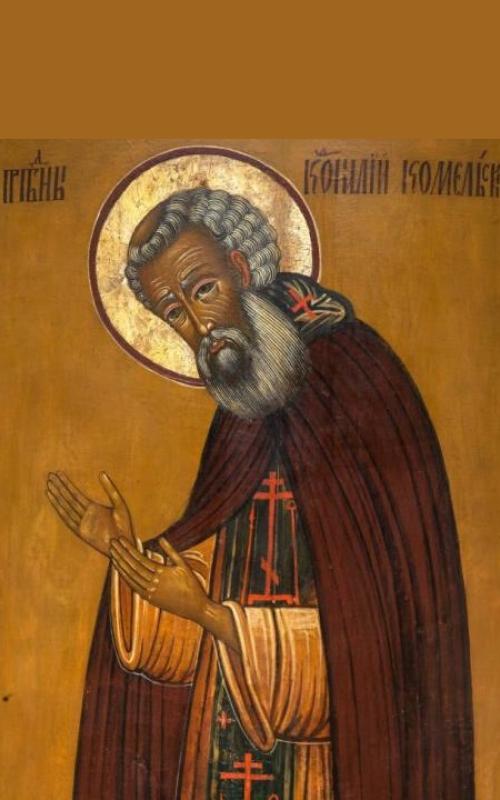

Корнилий Комельский

Игумен, основатель Комельского монастыря. Его строгий устав и милосердие привлекли множество иноков. В 1600 году канонизирован Русской православной церковью.

Епископ Игнатий (Дмитрий Александрович Брянчанинов)

Епископ, проповедник, духовный писатель, чьё литературное наследие входит в сокровищницу Русской православной церкви и русской словесности.

Виктор Андреевич Кудрявый

Общественный и государственный деятель, участник земского движения, глава вологодских кадетов. Активно занимался развитием образования и здравоохранения в Вологодской губернии.

Георгий Николаевич Преображенский

Советский военачальник и генерал-майор, проявил выдающиеся тактические способности в Сталинградской и Курской битвах. За свои заслуги был удостоен звания Героя Советского Союза и ордена Красного Знамени.

Бронников Дмитрий Михайлович

Крупный учёный в области разработки месторождений рудных полезных ископаемых, доктор технических наук, член-корреспондент АН СССР, лауреат Государственных премий СССР и Российской Федерации.

Другие города

Ливны

Ливны прошли путь от древней пограничной крепости до промышленного центра. Сегодня это современный благоустроенный город, бережно хранящий своё культурное наследие.

Мытищи

Мытищи, административный центр одноимённого округа в Московской области, — важный транспортный узел и значимый промышленный, образовательный и культурный центр региона.

Ногинск — историческое поселение в Подмосковье

Древний город в Подмосковье, основанный XIV веке. Ныне — крупный промышленный центр региона, также славится красивыми храмами и памятниками архитектуры.

Боровичи

Город с 1770 года в Новгородской области России. Второй по численности жителей населённый пункт в Новгородской области.

Томск

Томск — город в России, административный центр одноимённых области и района, расположенный на востоке Западной Сибири на берегу реки Томи.

Навашино

Навашино прославили предприятия - Окская судостроительная верфь, и заводы: стройматериалов и машиностроительный. Здешний вантовый Муромский мост считается самым красивым мостом в России.