Сыктывкар

Сыктывкар — столица Республики Коми, важный транспортный узел и крупный промышленный, научный и культурный центр севера Европейской России, получил статус города в 1780 году.

Республика Коми, г. Сыктывкар

GPS: 61.668797 , 50.836497

Сыктывкар — столица Республики Коми с населением около 240 тысяч человек. До 1930 года назывался Усть-Сысольском. Современный Сыктывкар — крупный промышленный, научный и культурный центр севера Европейской России.

Вид на г. Сыктывкар с высоты птичьего полёта

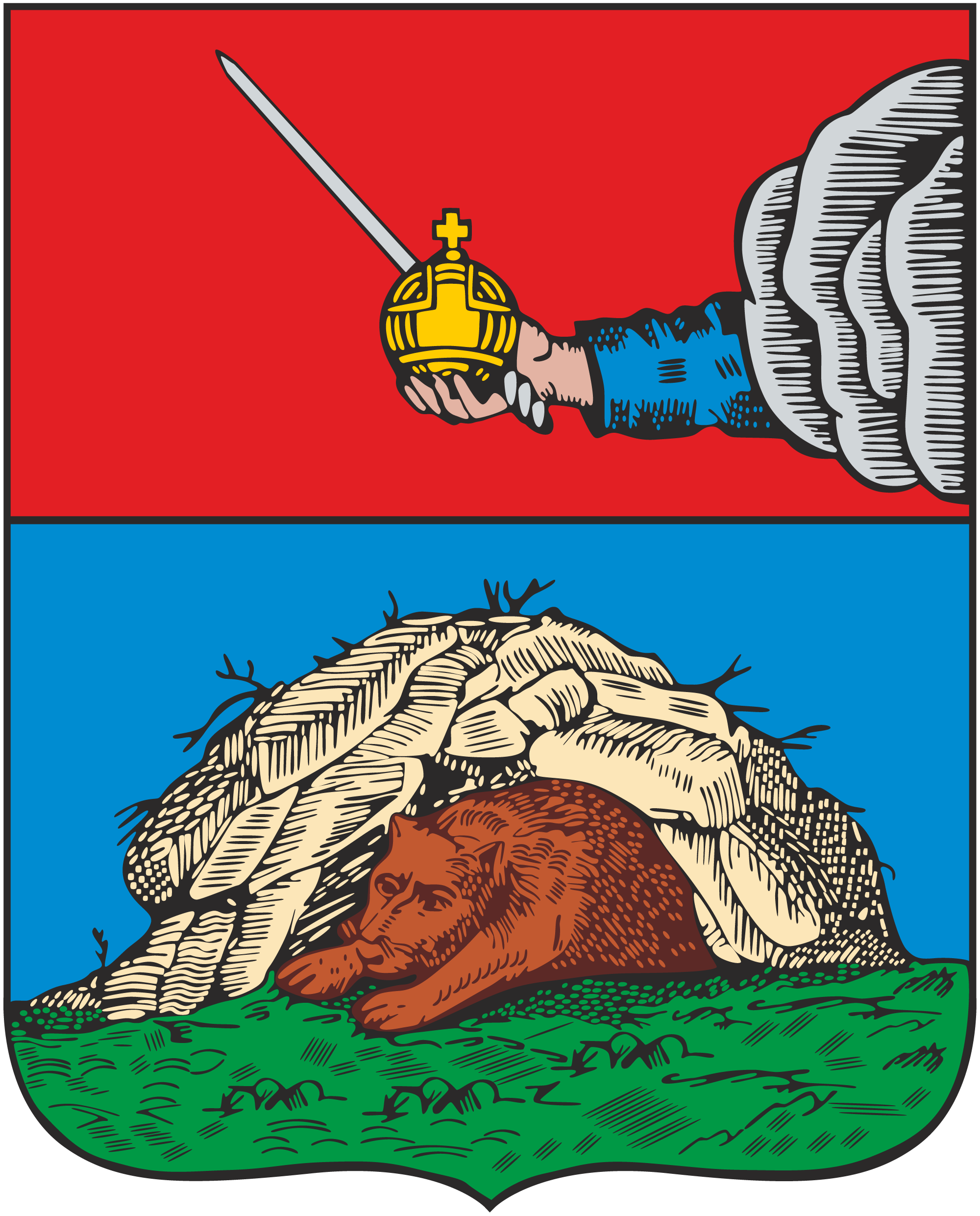

Исторический герб Усть-Сысольска

Усть-Сысольск получил статус города в 1780 году, когда стал административным центром учрежденного Усть-Сысольского уезда в составе Вологодской губернии. Согласно правилам конца XVIII века, герб уездного города должен был состоять из двух половин: верхняя представляла собой воспроизведение герба губернии, в которую входил уезд, а нижняя отражала городскую специфику.

В 1780 году был разработан герб Усть-Сысольска: в верхней части — герб Вологодской губернии: на красном поле облако, из которого выходит сжимающая меч и державу рука, в нижней половине — медведь в берлоге. Изображение медведя на гербе символизировало силу и было связано с тем, что в окрестностях Усть-Сысольска водилось много медведей. Этот герб просуществовал вплоть до 1917 года.

Герб Усть–Сысольска. 1780 г.

Герб Сыктывкара в советское время

В 1970-е годы в СССР возникла мода на возрождение городской геральдики, которая должна была отражать советские реалии. Городские гербы помещали на сувенирах, использовали при оформлении улиц и на торжественных церемониях. Иногда при создании эскизов гербов художники брали за основу дореволюционные изображения, а иногда придумывали новые. В Сыктывкаре решили идти по второму пути. В 1978 году в конкурсе победил эскиз городского герба, предложенный Валентином Викторовичем Поляковым — первым профессиональным художником среди народа коми (зырян).

Герб Сыктывкара. 1978 г.

Его проект, не порывая с дореволюционной традицией, тем не менее дистанцировался от нее. Практически все городские гербы дореволюционной России размещались на традиционных «французских» щитах — прямоугольных с характерным выступом снизу. Поляков предложил щит особой формы — с пилообразным нижним краем, в котором нашли отражение традиционные орнаменты Коми. Поле щита было разделено на три части волнистыми линиями, символизирующими реки, на которых стоит город. Верхняя треть имела красный (червленый) фон, нижние — синий (лазурный). На всех трех частях щита изображались ели, причем на верхней трети ель была помещена в зубчатое колесо, символизировавшее особенно развитую в городе лесопромышленность. В центре герба находился малый щиток, на котором был изображен медведь. В отличие от герба XVIII века, медведь не лежал в берлоге, а стоял рядом с деревом. Этот герб был утвержден исполкомом Сыктывкарского горсовета 18 мая 1978 года и официально использовался вплоть до конца советской эпохи.

Смена городского герба в постсоветское время

После распада СССР и преобразования Коми АССР в Республику Коми в составе Российской Федерации встал вопрос о разработке новой геральдической символики. В 1991 году был утвержден флаг Республики Коми — три горизонтальные полосы синего, зеленого и белого цветов. В этом флаге синяя полоса символизировала бескрайность северных просторов, зеленая — необъятную тайгу, а белая — северное положение республики. В 1997 году флаг был слегка модернизирован, изменились некоторые его пропорции.

Государственный флаг Республики Коми. 1997 г.

В 1993 году был проведен новый конкурс на лучший проект городского герба. Победителем стал известный художник и скульптор, в будущем — народный художник Республики Коми Анатолий Иосифович Неверов. Оставив характерную форму щита от герба 1978 года, он разместил в центре белого поля стилизованную золотую фигуру медведя, прикрывающего лапами зеленый росток. Сверху от центральной фигуры шла лента в цветах флага Республики Коми. Над ней располагался золотой элемент традиционного орнамента коми, олицетворяющий солнце.

Герб Сыктывкара. 1993 г.

Спустя 10 лет после утверждения и использования нового герба возникли непредвиденные затруднения. В России был создан Геральдический совет при Президенте РФ, ответственный за проведение единой государственной политики в этой области. Предстояло внести в Государственный геральдический регистр все гербы России. В 2004 году А. И. Неверов направил для утверждения и внесения в регистр действующий герб Сыктывкара, но из Москвы был получен отрицательный ответ: герб не соответствовал геральдическим канонам. Во-первых, было недопустимо использовать в качестве части городского герба республиканский флаг. Во-вторых, белый и золотой цвета на гербе непосредственно соприкасаться не должны, они, по правилам геральдики, несочетаемы.

Современные символы Сыктывкара

В 2005 году был разработан новый вариант герба Сыктывкара. Он располагался на том же щите, что гербы 1978 и 1993 годов. Поле было разделено по горизонтали на голубую и зеленую части, как на «уездной» части первого герба 1780 года. В центре располагалась стилизованная золотая фигура медведя, как на гербе 1993 года, оберегавшего росток, а над фигурой сияло стилизованное солнце. Геральдический совет при Президенте РФ одобрил этот вариант, но рекомендовал отказаться от нестандартного щита в пользу традиционного французского. В 2008 году это пожелание было реализовано: Совет муниципального образования «Город Сыктывкар» рассмотрел и утвердил ныне действующий герб города.

Герб Сыктывкара. 2008 г.

Флаг Сыктывкара появился позже герба. В 2009 году был утвержден флаг, который практически полностью воспроизводит городской герб 2005 года на полотнище, имеющем традиционные для флага пропорции 2:3. В одно время с флагом города был утвержден и его гимн. В 2007 году было решено провести конкурс на гимн Сыктывкара, а в 2009 году текст и музыка гимна были официально утверждены руководством города. Автором музыки стал известный в Республике Коми композитор Михаил Бурдин, а автором текста — директор сыктывкарской школы № 33 Евгений Митюшев.

Флаг Сыктывкара. 2009 г.

Первые поселения коми и появление русского погоста

На территории нынешнего Сыктывкара люди поселились давно. Древнейшие установленные археологами поселения относятся к неолиту, к III тысячелетию до нашей эры. История города началась в XVI веке. В 1570 году в Амстердаме был издан первый атлас мира. Его автор Абрахам Ортелиус поместил в атласе на месте современного Сыктывкара поселение Пермевелиск, что считается явной отсылкой к Перми Великой, находившейся в то время в зависимости от Русского государства.

Авраам Ортелий, изобретатель атласа

Существование во второй половине XVI века небольшого поселения на месте будущего Сыктывкара подтверждается сохранившимися русскими писцовыми книгами. Это были списки, в которые заносились объекты налогообложения. По ним в Московском государстве собирали налоги в казну. В писцовой книге Яренской сотни (аналог современного района) за 1586 год значился погост Усть-Сысола — село с приходской церковью и кладбищем. Оно находилось при впадении реки Сысолы в реку Вычегду, где расположен ныне Сыктывкар.

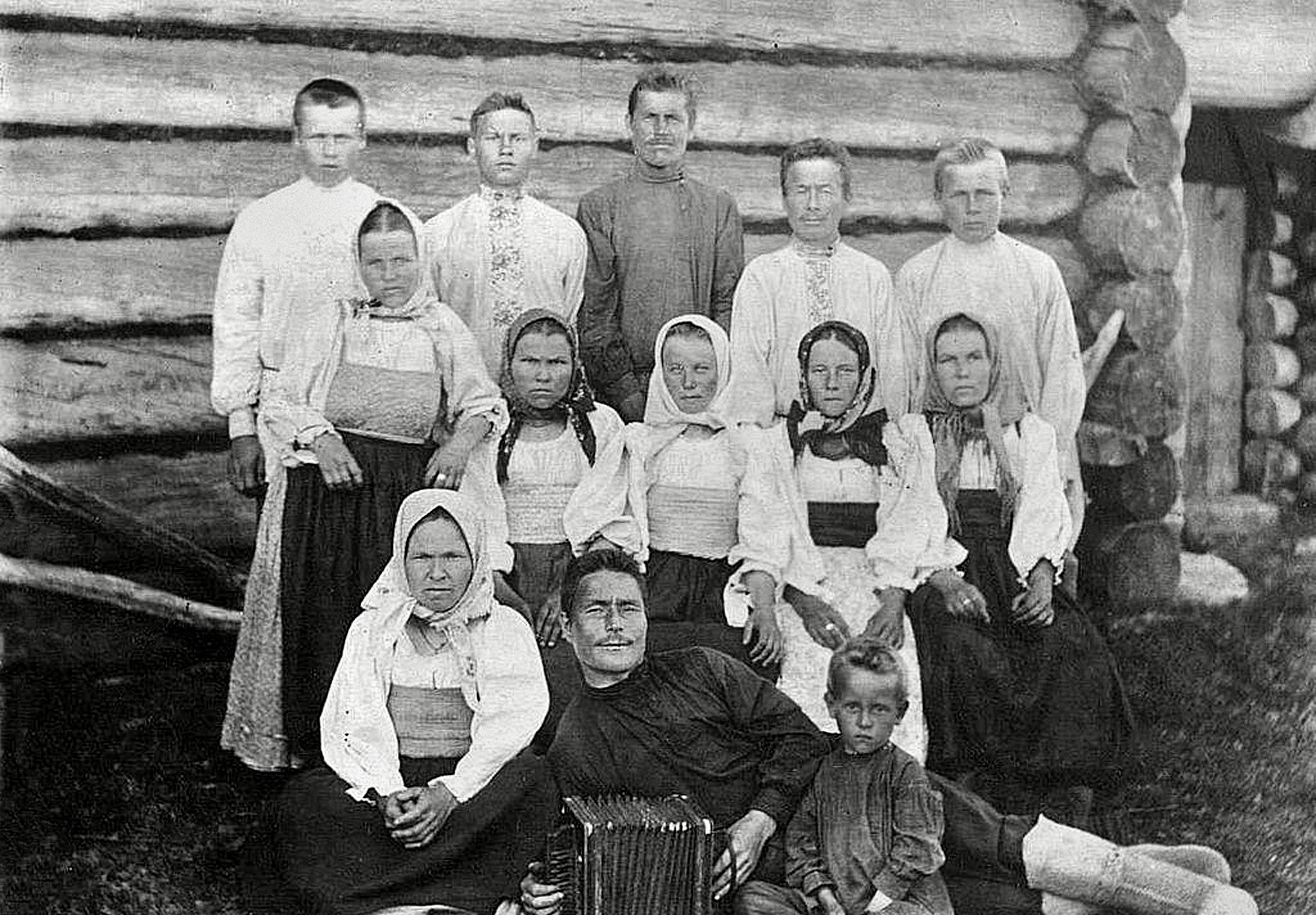

Коми–зыряне

Коренные жители этих мест коми (зыряне), относящиеся к финно-угорской группе, называли речку Сысолу — Сыктыв, в переводе «река с топкими берегами, вытекающая из озера». Пришедшие в эти края русские переселенцы назвали реку на свой манер – Сысола. Отсюда поселение в устье реки стало именоваться Усть-Сысолой.

Погост в XVI веке на Руси выполнял сразу несколько важных функций. Сюда прибывал сборщик налогов, тут находился единственный на всю округу православный храм, здесь проходили важнейшие обряды — венчания, крестины, похороны. Постепенно погост Усть-Сысола становился религиозным, культурным и административно-хозяйственным центром данной местности.

Развитие Усть-Сысолья

По писцовой книге 1586 года в Усть-Сысолье было 48 жителей, проживавших в 9 дворах, облагавшихся налогом. Удобное расположение обеспечивало экономическое развитие и рост поселения. Судоходные реки Вычегда и Сысола связывали Прикамье с Уралом и Сибирью, делая Усть-Сысолье важным транспортным узлом в масштабах региона. Бассейн Вычегды находился вдали от разорительных военных событий XVII–XVIII веков — его миновала Смута начала XVII века, сюда не добирались с набегами крымские татары, Северная война и другие военные столкновения тоже прошли стороной. Из менее спокойных и более густонаселенных центральных регионов России население стало переселяться в этот край.

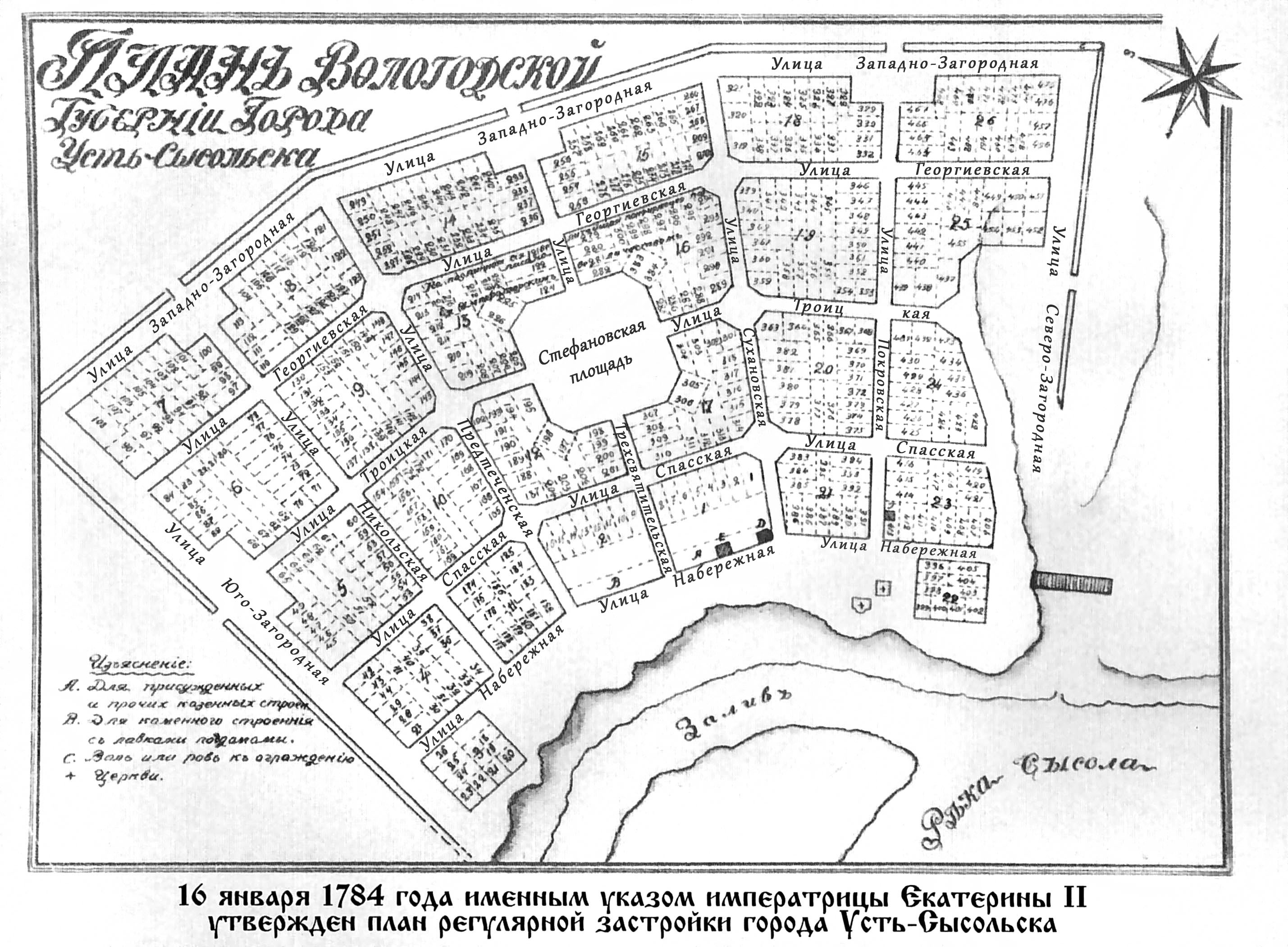

План Усть–Сысольска. Конец XIX – начало XX вв.

В конце XVIII века Екатерина II провела реформу территориального управления империей. 25 января 1780 года было создано Вологодское наместничество, состоявшее из 19 уездов. Одним из них стал Усть-Сысольский уезд. Центром каждого уезда должен был стать уездный город. И село Усть-Сысола тем же указом получило статус города Усть-Сысольска. На тот момент в городе числилось 324 дома, в которых проживало 1727 человек. На 1833 год в Усть-Сысольске числилось 2390 жителей, в 1858 году — 3167. По переписи 1897 года здесь проживало 4464 человека, Усть-Сысольск был четвертым по численности населения городом Вологодской губернии.

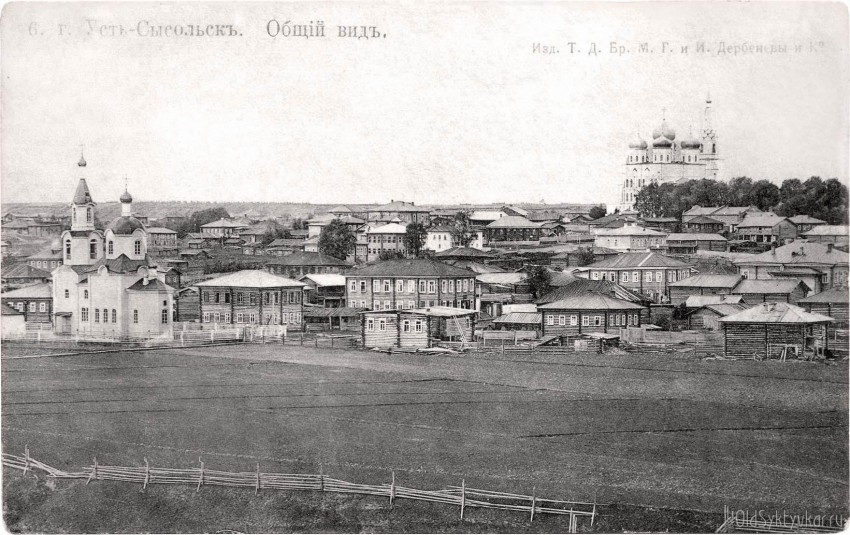

Вид на Усть–Сысольск. Начало XX вв.

После поражения Наполеона в Отечественной войне 1812 года в Усть-Сысольск была направлена группа пленных французов. Часть города, в котором они некоторое время жили, местное население прозвало «Париж». Это современный район улицы Кутузова.

Городская окраина с колокольни Вознесенской церкви. Начало XX вв.

Первые советские годы

После революции 1917 года советское руководство взяло курс на развитие народов России, формирование их государственности, поддержку языка и культурных традиций. 22 августа 1921 года в составе РСФСР была создана Автономная область Коми (зырян) с центром в Усть-Сысольске. В марте 1930 года, в год 150-летия города, было принято решение дать ему название на языке титульного этноса. Так Усть-Сысольск стал Сыктывкаром, что в переводе значит «город на реке Сыктыв». 5 декабря 1936 года автономная область Коми повысила свой статус. Она была преобразована в Коми АССР, а Сыктывкар стал столицей автономной республики РСФСР.

Улица Коммунистическая и Стефановский собор. 1930 – 1932 гг.

В 1930-е годы СССР переживал период бурного промышленного роста. Индустриализация требовала освоения и добычи природных ресурсов. Коми АССР начала стремительно развиваться. Через этот регион в центральные части СССР шла уголь Воркуты, нефть Ухты, лесные ресурсы. Это повышало экономическое значение Коми АССР, а значит, и Сыктывкара. В городе в 1930-е годы строились лесопромышленные предприятия, типографии, электростанции, учебные и медицинские учреждения.

Сыктывкарский Лесопильно–Деревообрабатывающий комбинат.

Великая Отечественная война и послевоенный период

В годы Великой Отечественной войны возросло значение местной промышленности Сыктывкара и всего региона, главным богатством которого был лес. Фронту требовалось больше самолетов, многие конструктивные детали которых в то время выполнялись из качественной древесины, а некоторые типы самолетов были практически целиком деревянными. Поставки авиационного бруса из Коми АССР приобрели стратегическое значение. Неприятель старался затруднить работу советских железных дорог, нанося по ним удары авиацией и артиллерией. Повысилась значимость поставок из Сыктывкара железнодорожных шпал, которые изготавливались из твердых пород дерева. В послевоенный период Коми АССР стала одним из главных в СССР поставщиков бумаги и лесоматериалов. Это способствовало развитию в Сыктывкаре профильных отраслей промышленности.

В 1931 году в Сыктывкаре проживало 7700 человек, в 1939 — 25 тысяч, а в 1967 году его население превысило 100-тысячный рубеж. Развивалась городская социальная сфера, появились новые учреждения образования и культуры. Город стал одним из признанных лидеров зимних видов спорта в СССР. К 1987 году население Сыктывкара увеличилось еще более чем вдвое — до 232 тысяч человек. Вопреки общей тенденции, в сложные годы распада СССР в Сыктывкаре существенного сокращения населения не произошло. В начале XXI века численность населения составляла 230–240 тысяч человек.

Центральный универмаг в Сыктывкаре. 1939 г.

Город и его жители в годы Великой Отечественной войны

Великая Отечественная война стала одним из величайших испытаний в истории нашей страны. Жители Сыктывкара, находившиеся в тылу и на фронте, внесли важный вклад в победу над врагом.

Учащиеся Сыктывкарской школы №1 проходят военное обучение. 1941 г. Из фондов Национального архива Республики Коми

Сыктывкарцы на фронтах войны

С июня 1941 по май 1945 года из Сыктывкара было призвано в действующую армию в общей сложности более 10 тысяч человек, причем 80 % из них были призваны в самый трудный начальный период войны — в 1941–1942 годах. По призыву и добровольцами на фронт отправилось более половины коммунистов и комсомольцев города. Солдаты из Сыктывкара сражались в Прибалтике и в окопах Сталинграда, действовали в составе морской пехоты Северного флота и в партизанских отрядах в Карелии.

Среди местных призывников был разведчик 1-го гвардейского полка 4-й воздушно-десантной дивизии гвардии рядовой Николай Габов, который неоднократно награждался командованием за героизм в боях под Москвой, в сражении на Курской дуге, в битве за Днепр и форсировании Днестра. 14 сентября 1944 года он был удостоен звания Героя Советского Союза. Политотдел его дивизии посвятил описанию подвигов Габова специальную листовку, которую завершил призывом: «Воины, уничтожайте врага так, как Герой Советского Союза Габов!»

Портрет Николая Габова

К началу войны в Сыктывкаре не было крупных оборонных предприятий, но с 1941 года городские производства были перепрофилированы на выпуск продукции для фронта. Местные лесозаводы освоили выпуск высококачественных пиломатериалов для авиастроения: авиабруса и авиапланки. Началось широкомасштабное производство спецукупорки для боеприпасов, был расширен выпуск шпал, необходимых для восстановления пострадавших железнодорожных линий. Шпалы во время войны стали таким же стратегическим продуктом, как снаряды и патроны.

Трудовые подвиги

На базе городских мебельных мастерских были оборудованы цеха по производству лыж для воинских подразделений. В контрнаступлении советских войск под Москвой основными мобильными соединениями были кавалерийские дивизии и лыжные батальоны, танков в тот период в войсках было мало. Важность налаживания производства лыж в Сыктывкаре из местного сырья трудно переоценить.

Ф.А. Королева и Е.М. Королева работают в цеху по производству лыж для РККА. Сыктывкар. Октябрь 1941 г. Автор фото – И. Исаков

Большая часть квалифицированных рабочих была мобилизована в ряды действующей армии, в городе остро стояла проблема кадров. На производство привлекли подростков, женщин, пенсионеров. В 1941 году на заводах города трудилось 1467 женщин, к 1943 году их численность возросла до 4459. Это составляло около 60 % всего персонала этих предприятий.

Женская бригада кочегарки буровой скважины № 8. Октябрь 1941 г. Из фондов Национального архива Республики Коми

Широкое распространение получило движение «двухсотников» — рабочих, систематически вдвое или больше перевыполнявших норму выработки. Токарь затона «Красный водник» Гитев создал школу «двухсотников», в которой обучал других рабочих приемам, позволяющим повысить производительность труда. Сам Гитев регулярно перевыполнял план в 4–5 раз.

Подача заявления о добровольном вступлении в Красную армию в Сыктывкарском горвоенкомате. Лето 1941 г. Из фондов Национального архива Республики Коми

Молодежь Сыктывкара за изучением противовоздушной и противохимической обороны. 1942 г. Автор фото – И. Исаков

Отправка посылок на фронт с сыктывкарской почты. 1942 г. Из фондов Национального архива Республики Коми

Память о героях

Жители Сыктывкара чтят память своих земляков, сражавшихся на полях Великой Отечественной войны и приближавших победу ударным трудом. На месте, где в годы войны размещался горвоенкомат, в 1981 году был возведен монумент «Вечная слава». Этот монумент считается наиболее почитаемым, но это не единственный памятник в городе, посвященный героям тех лет.

- Источник: © Информационное агентство Regnum

- Источник: © «Регион». Журнал о Республике Коми

- Источник: © Новости Республики Коми | Комиинформ

- Источник: © «Регион». Журнал о Республике Коми

- Источник: © «Регион». Журнал о Республике Коми

- Источник: © Retro View of Mankind's Habitat

- Источник: © КомиОнлайн – Последние новости Сыктывкара и Коми

- Источник: ©Банк изображений Abali.ru

- Источник: © Национальная библиотека Республики Коми

- Источник: © Википедия. Свободная энциклопедия

- Источник: © Институт языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН

- Источник: © Банк изображений Abali.ru

- Источник: © Старый Сыктывкар – Сайт об истории Сыктывкара

- Источник: © Агентство Путешествий ОкНа Тюмень

- Источник: © Фотобанк ALMODE.ru – мода, стиль и красота

- Источник: © Сообщество «Котласский Коллекционер» в социальной сети «Вконтакте»

- Источник: © Официальный сайт Национальной библиотеки Республики Коми

- Источник: © TravelAsk – всё о туризме

- Источник: © Старый Сыктывкар – Сайт об истории Сыктывкара

- Источник: © Старый Сыктывкар – Сайт об истории Сыктывкара

- Источник: © Старый Сыктывкар – Сайт об истории Сыктывкара

Места

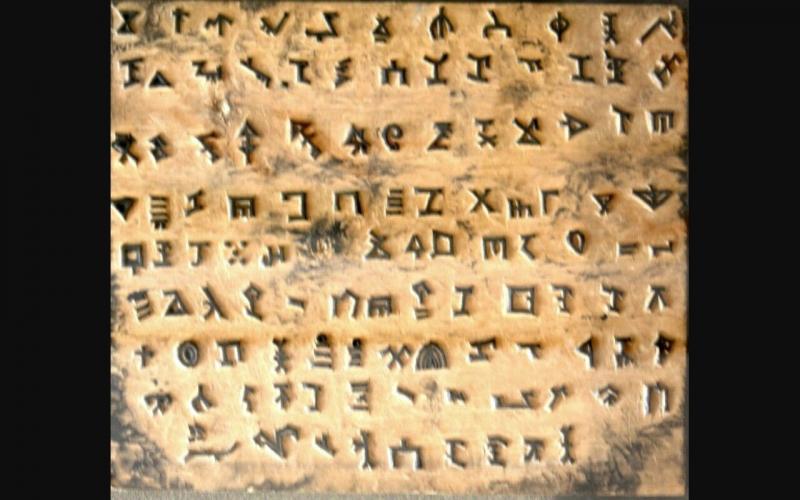

Памятник азбуке народа коми — анбур

Памятник, посвященный древней азбуке народа коми — анбур, был создан в 2014 году. Идея увековечить второй по древности алфавит финно-угорских народов принадлежит историку Игорю Андриянову.

Пожарная каланча в Сыктывкаре

Пожарная каланча, ставшая неофициальным символом города, появилась в 1901 году и до сих пор используется по назначению. Внутри башни высотой в 21 метр разместили медный колокол, а также установили куранты.

Памятник электромонтеру

Необычный памятник, посвященный электромонтеру, установили в 2014 году. Над монументом, ставшим частью проекта по созданию новых арт-объектов, трудился скульптор Анатолий Гордеевич Дема.

Государственный академический театр драмы имени Виктора Савина

Академический театр драмы был основан в 1936 году благодаря усилиям местных жителей и энтузиастов. В 1978 году здание получило имя Виктора Савина, родоначальника национальной драматургии.

Мемориальный комплекс в честь воинов-сыктывкарцев, погибших в годы Великой Отечественной войны

Мемориальный комплекс, посвященный погибшим в войну сыктывкарцам, создан на месте сбора направлявшихся на фронт. Он состоит из чаши с Вечным огнем и трех статуй: жены, дочери и матери, скорбящих по погибшим.

Национальный музыкально-драматический театр Республики Коми

На улице Бабушкина расположен театр, актеры которого играют исключительно на языке народа коми. Начав с фольклорных мотивов в 1992 году, сегодня театр существенно расширил репертуар

Баптистская церковь Христа Спасителя

Церковь Христа Спасителя принадлежит баптистской общине и возводилась около 30 лет. Проект молитвенного дома разработали архитекторы Э. П. Булатов и П. П. Резников в 1990-е годы.

Памятник букве «Гарагёл»

Монумент, расположенный перед Центром Коми культуры, был установлен в 2011 году. Камень с уникальной буквой местного языка народа коми — важный символ сохранения национальных традиций и культур.

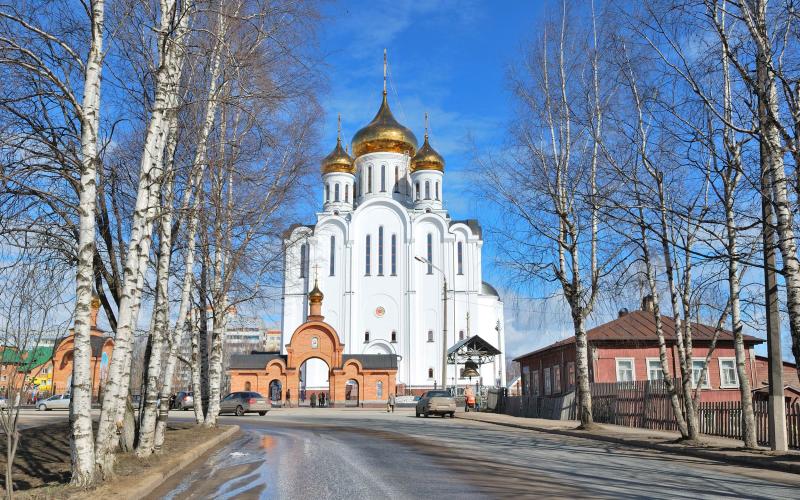

Православный Свято-Стефановский собор

Храм 1996 года выполнили в канонах русско-византийского стиля и назвали в честь почитаемого святителя. Он представляет собой реконструкцию более ранней постройки XIX века.

Государственный театр оперы и балета Республики Коми

Театр оперы и балета появился в 1958 году благодаря Борису Дейнеке, знаменитому оперному певцу. После пребывания в лагерях он создал театр, труппа которого во многом состояла из бывших заключенных ГУЛАГа.

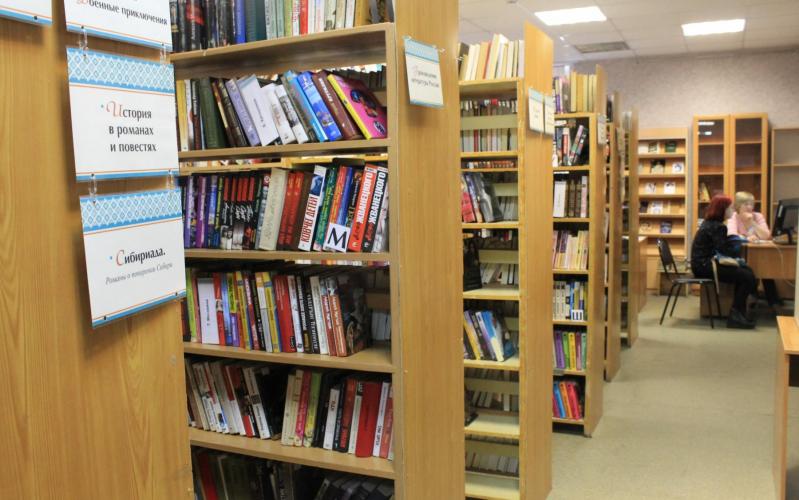

Национальная библиотека Республики Коми

Национальная библиотека Республики Коми — старейшее учреждение культуры в республике. Появилась она благодаря слиянию первой городской библиотеки Усть-Сысольска и общедоступной земской библиотеки в 1917 году.

Ботанический сад Сыктывкарского государственного университета

Основанный в 1974 году Ботанический сад по сей день ведет учебную, научную и коммерческую деятельность. В его коллекции насчитывается около 400 видов растений из 15 регионов планеты.

Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина

Университет имени социолога Питирима Сорокина, основанный в 1971 году и состоявший из двух факультетов, сегодня насчитывает 11 институтов. Его сотрудниками осуществляются исследования Коми Республики.

Монумент «Трудовая слава»

Монумент, созданный архитекторами А. А. Куровым и П. П. Резниковым в 1977 году, увековечил память о трудовых достижениях Коми Республики. Всего за шесть лет с 1966 года Коми была удостоена трех высоких наград.

Театральная площадь

Театральная площадь изначально носила имя великого ученого Ломоносова, однако в 2000-х годах получила новое название. Здесь находится памятник основоположнику литературы народа коми Ивану Куратову.

Памятник «Купеческий сундук»

Памятник «Купеческий сундук» представляет собой необычный арт-объект, копилку, в которую каждый желающий может сделать вклад на добрые дела. Он посвящен сундуку Сухановых, местных благотворителей и купцов.

Республиканский стадион

Республиканский стадион начал свою историю в 1947 году и сыграл значимую роль в развитии «русского хоккея». Сегодня здесь часто проводятся торжественные мероприятия и различные соревнования.

Памятник святым Петру и Февронии

Памятник святым Петру и Февронии, построенный скульптором Андреем Галушкиным на пожертвования прихожан, стал одним из символов Сыктывкара. Именно сюда молодожены возлагают цветы после венчания.

Железнодорожная станция Сыктывкара

Железная дорога появилась в Сыктывкаре в 1958 году. Спустя шесть лет под руководством Зелика Фрейдзона здесь возвели вокзал в стиле сталинского ампира, который стал культурным центром города.

Воркутинский драматический театр

Театр открылся в 1943 году, а его труппа была собрана из заключенных Воркутлага. В 1950-х годах многие артисты получили освобождение и покинули город, из-за чего театр превратился из оперного в драматический.

Монумент Победы и Музей военной техники

В 2001 году на площади Победы в Воркуте открыли парк и памятник. Центральным в композиции стал монумент сложной конструкции, выдерживающей местные морозы, а его художественный образ придумала школьница.

Государственный театр кукол Республики Коми

Государственный театр кукол Республики Коми вырос из самодеятельного кукольного театра репрессированных артистов. После закрытия лагеря театр много гастролировал и заслужил всеобщее признание.

Историческая справка о железнодорожной станции Воркуты

Первая железнодорожная станция в Воркуте появилась в 1941 году для перевозки угля из местных шахт. В 1955 году открылся пассажирский вокзал. Его пришлось встраивать в уже существующий железнодорожный комплекс.

Геологический музей имени К. Г. Войновского-Кригера

Основой музея стала личная коллекция геолога К. Г. Войновского-Кригера. Сейчас его экспозиция рассказывает историю освоения региона и геологических открытий, хранит память об исследователях Республики Коми.

Памятный знак «Шахтерская слава»

Памятным знаком «Шахтерская слава» награждали выдающихся шахтеров и горняков за долгую и безупречную работу. В сквере рядом со зданием Горного института установлен монумент, посвященный этому знаку.

Церковь Михаила Архангела — бывшее здание детского сада

В 1941 году заключенные построили первое кирпичное здание в Воркуте — детский сад, а в 1990-х уже пустующее помещение передали местной православной общине и перестроили под церковь.

Дворец культуры шахтеров

Современное здание Дворца культуры шахтеров было построено в 1959 году. Его фасад облицевали гранитом и мрамором, украсили колоннами и скульптурами, про прототипы которых ходит немало городских легенд.

Воркутинский ботанический заповедник — луговой памятник

Воркутинский ботанический заповедник охраняет три участка многолетних лугов — плод долгой работы Воркутинской сельскохозяйственной опытной станции по выращиванию корма для скота в субарктическом климате.

Краеведческий музей

Воркутинский Краеведческий музей изначально был посвящен в основном геологическим исследованиям, но постепенно его тематика расширилась. Особенно выделяется экспозиция, посвященная ГУЛАГу.

Памятник паровоз Эм 720-24

В годы войны на паровозе Эм 720-24 в Ленинград доставляли «подарочный» уголь, который горняки-заключенные выкупали у государства по себестоимости. Сейчас паровоз стоит на воркутинском вокзале как памятник.

Спортивно-зрелищный комплекс «Олимп»

«Олимп» — одно из самых крупных спортивных и культурных сооружений во всей Республике Коми. В нем есть зрительный зал и функционируют спортивные секции. Но главный его объект — крытый каток.

Памятник Александру Александровичу Чернову

К сорокалетию города в 1983 году в Воркуте установили памятник геологу А. А. Чернову. Именно он в 1924 году открыл Печорское угольное месторождение, разработка которого привела к возникновению города Воркуты.

Истории

Картина «Экстаз (Коми язычники)» художника В. Г. Игнатова

Картина Василия Игнатова «Экстаз» написана необычным способом — темперой по оргалиту. Она изображает кульминацию поклонения коми-язычников священному дереву — березе.

История появления в Сыктывкаре железной дороги

Проекты строительства железной дороги в Сыктывкаре выдвигали с XIX века, однако происходящие в стране события во многом отдалили ее появление. Первый пассажирский поезд прибыл в город в 1961 году.

«Рыжковская пурга» — стихийное бедствие 1990 года в Воркуте

8 февраля 1990 года в Воркуту прибыл глава правительства Н. Рыжков. В этот же день началась страшная пурга, получившая название «рыжковской». За сутки она парализовала как шахты, так и город.

Воркутинское кольцо (кольцевая автомобильная дорога Воркуты)

Воркутинское кольцо — автомобильная дорога длиной около 50 километров, которая соединяла шесть поселков, построенных при угольных шахтах в окрестностях Воркуты. Сейчас населенными остаются только два из них.

Люди

Питирим Александрович Сорокин

Социолог и культуролог, автор теории социальной стратификации.

Вячеслав Александрович Малышев

Советский государственный деятель, нарком тяжелого машиностроения, нарком танковой промышленности, Герой Социалистического Труда

Иван Семенович Семенов

Машинист паровозного депо Воркуты и один из самых молодых Героев Социалистического Труда

Юрий Петрович Бронников

Герой Социалистического Труда, полный кавалер знака «Шахтерская слава»

Другие города

Борисоглебск

Борисоглебск основан в 1698 году как крепость для защиты южных рубежей. С начала XVIII века стал развиваться как центр торговли и ремесел. В 2001 году Борисоглебск получил статус исторического города.

Сергиев Посад

История города берет начало с возведения Троицкого монастыря, хотя первые люди заселяли эти земли еще 9 тысяч лет назад. Официальный статус русского города закрепила Екатерина II в 1782 году.

Симферополь

Симферополь — город в центре Крымского полуострова, на реке Салгир. Второй после Севастополя крупный город полуострова, политический, экономический и культурный центр Республики Крым.

Ессентуки

Казачья станица Ессентуки была основана в 1825 году на месте одноимённого редута оборонительной Азово-Моздокской линии, построенного в 1798 году.

Старая Русса

Впервые в летописи Старая Русса упоминается под 1167 годом. Найденная в Новгороде берестяная грамота подтверждает существование Русы в середине XI века

Биробиджан

Биробиджан (ранее Биро-Биджан) — административный центр Еврейской автономной области (с 1934 года), город на Дальнем Востоке России.