Якутск

Якутск — самый крупный город, расположенный в зоне вечной мерзлоты. Ведя историю как место для ссылок, в советские годы он стал столицей республики.

Республика Саха Якутия, г. Якутск

GPS: 62.027221 , 129.732178

История

Многокультурный и многоконфессиональный город в зоне вечной мерзлоты, в долине полноводной реки, окруженный реликтовыми лесами, небо над которым зимой, а иногда и летом озаряется всполохами северного сияния, промышленный и культурный центр региона. Это все — о Якутске.

Северное Сияние п. Айхал, Якутия. 2011 г. Автор фото – Руслан Ахметсафин

Символы города. Сила и природное богатство

На протяжении истории герб Якутска несколько раз менялся, но в нем всегда находили отражение главные достоинства этой земли и населяющих ее людей — стойкость, закаленность суровыми климатическими условиями и природное изобилие.

Герб Якутска

Первый герб Якутска утвердила императрица Екатерина II 26 октября 1790 года. На гербовом щите серебряного цвета был изображен орел, держащий в лапах соболя. В XIX веке цветовая гамма изображений герба была детализирована. Орел описывался как черный, а соболь — червленый (красный). Считается, что за основу этого изображения была принята якутская печать XVII века. Соболь, по-видимому, должен был символизировать главное тогдашнее богатство края — ценную пушнину.

Герб Якутска 1790 г.

В 1967 году у города появился новый герб. Его главной целью было прославление труда советского человека. Гербовый щит разделили на четыре равных сегмента: верхний правый и нижний левый были синего цвета, нижний правый и верхний левый — красного. В каждом сегменте размещалось определенное символическое изображение: белка, представляющая богатство природного мира республики; кристалл, указывающий на богатые недра; снежинка, говорящая о суровом климате; геодезический измерительный прибор теодолит, означающий позитивные преобразования в крае. Посреди щита находился белый прямоугольник с изображением башни Якутского острога и датой его основания — 1632 год. Венчало герб название города.

Герб Якутска 1967 г.

В XXI веке дважды проводились конкурсы по созданию нового якутского геральдического символа. Утвердили его 14 сентября 2012 года: на серебряном поле изображен орел черного цвета, поддерживающий лапами красного соболя. Геральдический щит венчает золотая башенная корона с пятью зубцами, украшенная самоцветными камнями и якутским национальным орнаментом. Щитодержателями выступают два серебряных якутских коня. Они поддерживают червленые сэргэ (ритуальные коновязные столбы), завершающиеся чоронами (национальный якутский сосуд для кумыса) красного цвета. Щит и кони стоят на зеленом подножии, ниже которого расположена лазоревая полоса, символизирующая воду. Девиз гласит: «Средоточие восьмикрайней земли» — так в якутском эпосе обозначают место торжества добрых сил. В новом гербе оказались тесно переплетены многовековые геральдические обычаи и традиционные народные представления якутов.

Герб Якутска 2012 г.

Флаг Якутска

Флаг города утвержден в 1996 году и являет собою прямоугольное полотнище, разделенное на пять горизонтальных полос синего, красного, белого, вновь красного и, наконец, зеленого цветов. Посреди белой, самой широкой, полосы помещено изображение красного ромба с белым силуэтом острожной башни XVII века. Основной белый цвет — символ Северного края. Синий означает небо, зеленый — землю. Красный цвет — традиционный символ жизни.

Герб Якутска 1995 г.

Из глубины веков. Якутск в составе Российской империи

Якуты, коренное население Якутии, относятся к числу тюркских народов. Сегодня считается, что к XV веку они несколькими волнами переселились из района озера Байкал на берега рек Лена, Алдан и Вилюй, где вытеснили или ассимилировали проживавшие здесь прежде автохтонные племена. Якуты занимались скотоводством, рыбной ловлей, охотой, торговлей и обработкой металлов. В первой трети XVII века началось постепенное проникновение в этот регион русских, закончившееся его включением в состав Московского государства.

Девушки на главной улице Якутска. 1967–1970 гг. Автор фото – Ю.Н. Садовников.

На протяжении XVII века русские первопроходцы в поисках новых земель продвигались все дальше на восток. В сентябре 1632 года отряд служилых людей во главе с енисейским сыном боярским, стрелецким сотником Петром Ивановым сыном Бекетовым построил на среднем течении реки Лены Якутский (Ленский) острог. Отряд направился сюда, чтобы включить якутское население в состав подданных московского государя и обложить местных податями. Вскоре обнаружилось, что место для нового поселения и крепости выбрано неудачно — во время весенних половодий Лена регулярно затопляла эту территорию. Тогда острог перенесли с правого берега реки на левый, на 70 километров выше по течению от первоначального места.

Якутск в конце XVII столетия. Из книги Н.П. Крадина. Русское деревянное оборонное зодчество. (М., Искусство, 1988).

В 1638 году Якутск стал административным центром Якутского уезда. Новое расположение города оказалось удачным. Здесь со временем пересеклись водные и сухопутные пути, связывавшие регионы Дальнего Востока и Восточной Сибири с европейской частью России. Площадь уезда простиралась почти на весь бассейн реки Лены и со временем прирастала новыми территориями на востоке. Постепенно в состав уезда вошли Чукотка, Камчатка, побережье Охотского моря и Курильские острова. Якутск превратился в важный военно-административный и торговый центр.

Богородская и Тихоновская церкви. 1890–1910 гг.

Здесь пребывал якутский воевода со своей канцелярией и значительным военным отрядом. Именно сюда свозились богатые меха, которые местное население в качестве налога (ясака) ежегодно передавало в царскую казну за право пользования своими угодьями. Все первопроходцы и путешественники, направлявшиеся сухопутным путем на восток и обратно, в обязательном порядке должны были пройти Якутск.

Набережная Лены. 1890–1899 гг.

Длительное время город был местом ссылки: его удаленное от центра страны расположение надежно скрывало многие тайны. Сюда ссылали жертв придворной борьбы, поляков, принявших участие в антирусских восстаниях, декабристов, революционеров.

В XVIII–XIX веках город и регион претерпели множество административно-территориальных реформ. Наконец, в 1851 году Якутск стал столицей одноименной области на правах губернии. При этом населенный пункт по-прежнему оставался небольшим. В нем проживало около шести тысяч жителей. Рост Якутска начался только в первой четверти XX века, когда здесь появились электростанция, телефон, музей. Функционировало в городе и отделение Императорского географического общества. Многим из этого Якутск обязан своему губернатору Ивану Ивановичу Крафту (1907–1913), не жалевшему сил и средств для благоустройства города. Большое внимание губернатор уделял развитию здравоохранения, образования, экономики Якутска и области. При нем строились новые административные здания, в том числе каменные, появился сквер с фонтаном, мостились улицы.

Крафт Иван Иванович, якутский и енисейский губернатор. 1912 г.

Якутск в советские годы

После событий Октябрьской революции и Гражданской войны, 27 апреля 1922 года была учреждена Якутская Автономная Советская Социалистическая Республика. Так якутский народ обрел собственную государственность, а Якутск стал столицей республики. Этот позитивно сказалось на развитии города. Росло число его жителей, а сам он стал превращаться в крупный научный, образовательный, культурный и промышленный центр региона.

В годы Великой Отечественной войны Якутия вместе со всей страной трудилась ради Победы. Город, находившийся в далеком тылу, стал известен в первую очередь благодаря тому, что через него проходила трасса АЛСИБ (Аляска — Сибирь), по которой по ленд-лизу было доставлено более восьми тысяч боевых и транспортных самолетов американского производства.

Большое значение для города и республики имело открытие в 1950-х годах крупных алмазоносных месторождений. Якутские алмазы со временем превратились в один из главных брендов этого края.

В советское время были заложены основы современной промышленности города — энергетики, пищевой, строительной и горнодобывающей отраслей.

Летчики ВВС США в Якутске.

Якутск сегодня

27 декабря 1991 года Якутскую АССР переименовали в Республику Саха (Якутия). Современный Якутск — многонациональный и многоконфессиональный город, здесь живут и трудятся представители многих народов и религий. В городе действуют православный, старообрядческий, католический приходы, мечеть, буддийский дацан (самый северный в мире), активно поддерживаются традиционные верования якутов.

С начала XXI века население города демонстрирует уверенную положительную демографическую динамику, достигнув численности свыше 350 тысяч человек. В 2011 году в город пришла Амуро-Якутская железнодорожная магистраль. Теперь близ Якутска, помимо аэропорта и речного порта, есть и железнодорожная станция.

Якутск — самый крупный город, расположенный в зоне вечной мерзлоты. И это еще одна гордость местных жителей. Ведь благодаря холоду в земле хорошо сохраняются останки давно вымерших животных, самые известные среди которых — мамонты.

На проспекте Ленина в Якутске. 1968–1970 гг. Автор фото – Emil Schulthess. Из книги «Soviet Union.» 1971. Publisher: Harper & Row.

Якутск в советские годы

После событий Октябрьской революции и Гражданской войны, 27 апреля 1922 года была учреждена Якутская Автономная Советская Социалистическая Республика. Так якутский народ обрел собственную государственность, а Якутск стал столицей республики. Этот позитивно сказалось на развитии города. Росло число его жителей, а сам он стал превращаться в крупный научный, образовательный, культурный и промышленный центр региона.

В годы Великой Отечественной войны Якутия вместе со всей страной трудилась ради Победы. Город, находившийся в далеком тылу, стал известен в первую очередь благодаря тому, что через него проходила трасса АЛСИБ (Аляска — Сибирь), по которой по ленд-лизу было доставлено более восьми тысяч боевых и транспортных самолетов американского производства.

Большое значение для города и республики имело открытие в 1950-х годах крупных алмазоносных месторождений. Якутские алмазы со временем превратились в один из главных брендов этого края.

В советское время были заложены основы современной промышленности города — энергетики, пищевой, строительной и горнодобывающей отраслей.

Летчики ВВС США в Якутске.

Якутск сегодня

27 декабря 1991 года Якутскую АССР переименовали в Республику Саха (Якутия). Современный Якутск — многонациональный и многоконфессиональный город, здесь живут и трудятся представители многих народов и религий. В городе действуют православный, старообрядческий, католический приходы, мечеть, буддийский дацан (самый северный в мире), активно поддерживаются традиционные верования якутов.

С начала XXI века население города демонстрирует уверенную положительную демографическую динамику, достигнув численности свыше 350 тысяч человек. В 2011 году в город пришла Амуро-Якутская железнодорожная магистраль. Теперь близ Якутска, помимо аэропорта и речного порта, есть и железнодорожная станция.

Якутск — самый крупный город, расположенный в зоне вечной мерзлоты. И это еще одна гордость местных жителей. Ведь благодаря холоду в земле хорошо сохраняются останки давно вымерших животных, самые известные среди которых — мамонты.

На проспекте Ленина в Якутске. 1968–1970 гг. Автор фото – Emil Schulthess. Из книги «Soviet Union.» 1971. Publisher: Harper & Row.

Город и его жители в годы Великой Отечественной войны. Подвиг тылового города

Якутск в годы Великой Отечественной войны был далеким тыловым городом. Однако ужасы войны не прошли для него бесследно — о ней помнят в каждой семье.

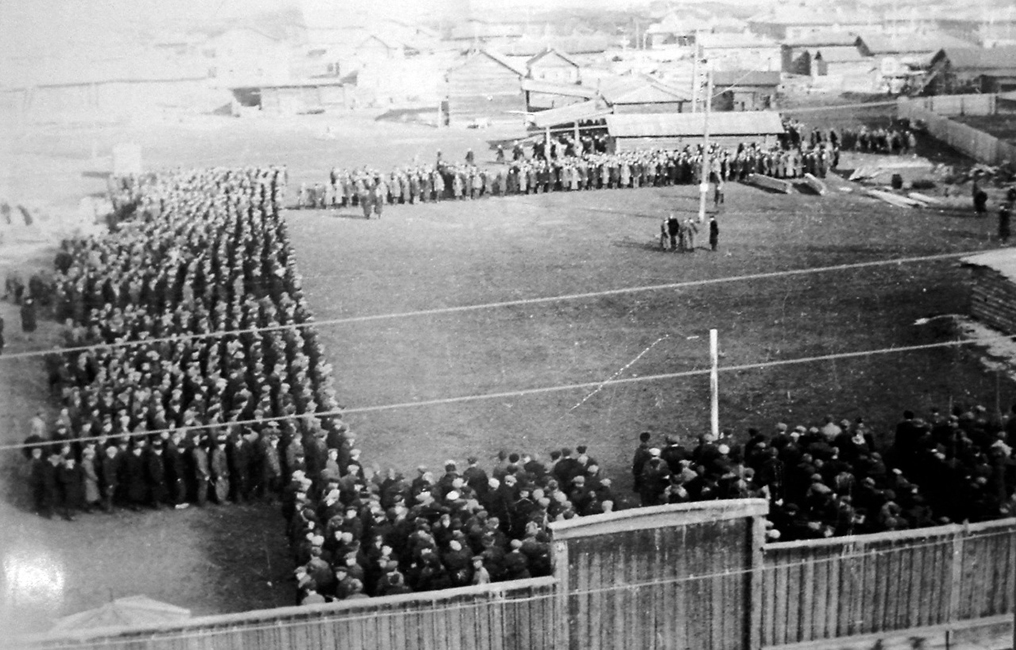

Якутский городской военкомат. июль–август 1941 г.

В 1939 году в городе проживало чуть менее 53 тысяч человек, и каждый третий из них был призван на фронт. Половина призванных — свыше 9 тысяч человек — не вернулись с полей сражений. Ратный подвиг многих участников боев отмечен орденами и медалями. Девятерым присвоено высокое звание Героя Советского Союза, двое стали полными кавалерами ордена Славы.

Мобилизация Якутии 1941 г.

Развитие города в годы ВОВ

Оставшиеся в тылу горожане, несмотря на голод и холод, также вносили свой посильный вклад в великое общее дело Победы. Для многих это был повседневный труд на благо Родины. За годы войны в городе построили 15 жилых домов, 16 корпусов промышленных предприятий, две школы, два детских сада, а также иные необходимые для Якутска объекты. В тяжелых условиях в городе создавались новые промышленные предприятия — например, стекольный завод. Якутяне жертвовали свои сбережения на нужды фронта, в общей сложности собрав в Фонд обороны почти восемь миллионов рублей. Средства пошли, в числе прочего, на строительство танковой колонны «Советская Якутия» и санитарных самолетов «Медработник Якутии». На фронт отправили четыре эшелона с подарками бойцам на сумму почти в шесть миллионов рублей.

Полевая операция во время Великой Отечественной войны.

Авиационная трасса Аляска — Сибирь

У многих сохранились воспоминания о проходившей через город авиационной трассе Аляска — Сибирь. По ней по ленд-лизу из США в СССР за годы войны перегнали 8094 самолета. Параллельно с этим было перевезено 125 тысяч пассажиров и 14 тысяч тонн различных грузов.

Санитарная авиация 1953 г. Якутск

Самолет “Ли–2” в аэропорту г. Якутска. 1940-е гг.

Жители города помнят о героях фронта и тыла. В Якутске много памятных мест, связанных с теми событиями. В 1970 году на площади Победы появился мемориальный комплекс «Победа» в честь участников событий тех страшных лет. Тогда же здесь зажегся Вечный огонь. Постепенно вокруг стали возникать новые объекты. В 1980 году в память о танковой колонне «Советская Якутия» на постаменте появился танк Т-34. В 1985 году в небо вознеслась стела с якутским календарем, на котором можно увидеть годовые насечки — 1941–1945 годы. Позднее здесь воздвигли триумфальную арку и композицию «Проводы на фронт». На площади в наши дни проходят основные городские мероприятия, связанные с Великой Отечественной войной.

Открытие мемориального комплекса «Солдат Туймаады». 2015 г.

Мемориальный комплекс “Победа”. Фото: ЯкутияМедиа

В 2015 году вдоль улицы Хабарова воздвигли комплекс «Солдат Туймаады». Туймаада — название долины реки Лены, где расположен Якутск. Здесь увековечена память обо всех якутах, призванных на фронт. Его созданию предшествовала долгая и кропотливая поисковая работа. В настоящее время на стелах высечено более 20 тысяч имен. Рядом находится памятник якутским снайперам.

Памятник «Матери»

Памятник танковой колонне и проводам на фронт. 2017 г.

Памятник «Матери» скульптора Афанасия Романова, установленный в 2012 году, — одно из самых пронзительных посвящений событиям военных лет. В каждом уголке нашей страны можно услышать рассказы о матерях, отправивших на фронт одного за другим всех своих сыновей и так и не дождавшихся их домой. В Якутии такая судьба выпала на долю Февроньи Николаевны Малгиной. Из пяти ее сыновей с фронта не вернулся ни один. Установленный на площади Матери бронзовый памятник в виде женщины с маленьким ребенком на руках, навсегда прощающейся с улетающими ввысь тремя соколами, стал скромным воздаянием подвигу всех матерей, их мужеству, любви и стойкости.

Источник: © Retro View of Mankind's Habitat

Источник: © Википедия. Свободная энциклопедия.

Источник: © Фотобанк Фотодженика – крупнейший в России фотобанк–микросток

Источник: © Yakutia–Daily.ru – свежие новости Якутии и Якутска.

Источник: © САХАМЕДИА – Якутское–Саха информационное агентство

Источник: © Новости Якутии и Якутска

Места

Вокзал Якутска. Путь через реку

Разговоры о строительстве железной дороги в Якутске ведутся с начала XX века, но планы до сих пор не реализованы. Сообщение организовано автомобильным, речным и воздушным транспортом.

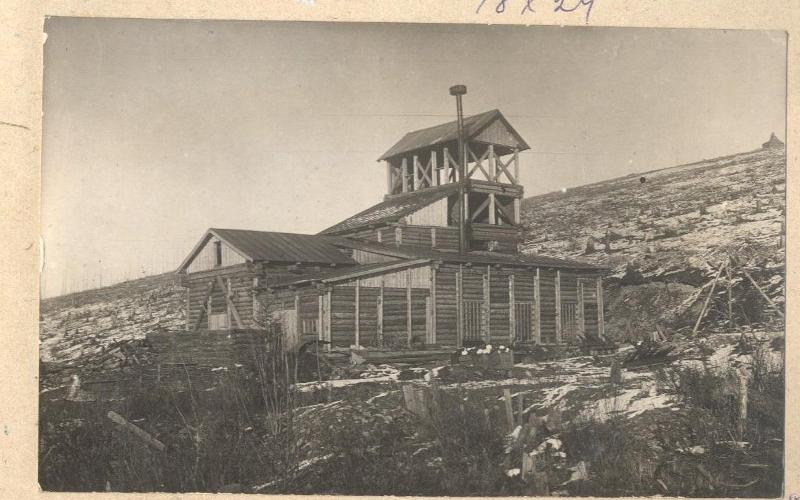

Башня якутского острога. Памятник оборонного зодчества

Деревянная башня якутского острога XVII века — один из символов города, изображенный на флаге. В XIX веке крепость утратила военное значение, местные разбирали ее на дрова, а отреставрировали башню в 1980-х.

Музей мамонта

Вечная мерзлота Якутии сохранила множество останков мамонтов. Коренные жители веками добывали их бивни. На Ангаре нашли сохранившееся тело мамонтенка Димы, муляж которого можно увидеть в местном музее.

Троицкий собор

Древний Троицский собор появился в Якутске в 1641 году, а в кирпиче его построили в 1720 году — это здание и дошло до наших дней. После революции храм приспособили под театр, а вернули церкви лишь в 2014 году.

Рождественская церковь

Рождественскую церковь в Якутске построили в 1773 году. Архитектура — образец позднего барокко с отсылкой к каменным зданиям XVII века. В революцию ее обратили в лабораторию, а вернули РПЦ в конце XX века

Градоякутский Николаевский собор. Сохранившийся памятник архитектуры

Николаевский собор — один из немногих в России, доживший до наших дней в первозданном виде. После революции его отдали под архив и сняли колокола, но вернули верующим в 1990-х.

Старый город. Очарование деревянного Якутска

Старый город — одно из любимых мест прогулок горожан, здесь можно увидеть, как выглядел Якутск более ста лет назад. Многие здания были восстановлены по старинным картинам и чертежам

Преображенский собор. Церковь с необычной росписью

Преображенский собор построили в 1846 году, после революции его закрыли и разграбили. В 1990-х здание вернули Якутской епархии и начали восстанавливать. Сегодня это действующий храм с богатой росписью стен.

Здание прогимназии. Колыбель якутской интеллигенции

Здание мужской классической прогимназии — символ становления и развития системы образования республики. Это единственное сохранившееся двухэтажное деревянное здание XIX века на территории северо-востока России.

Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова. Богатая история и передовые технологии

До революции в Якутске не было вузов из-за малого размера города. В 1930-е здесь открыли педагогический институт. После войны, в 1950-е, на его базе создали университет.

Национальная библиотека Республики Саха (Якутия). Образец современной библиотеки

Национальная библиотека Республики Саха — крупнейшая на Северо-Востоке России, ее фонды насчитывают более 1,6 миллиона единиц. Одна из хранящихся здесь книг отметила в 2020 году свое 400-летие.

Национальный художественный музей Республики Саха. Проводник в мир искусства народов Севера

Большая коллекция искусства коренного населения республики собрана в Национальном художественном музее Якутии. Здесь можно увидеть произведения зарубежных и русских мастеров, сибирской иконописи.

Государственный академический русский драматический театр имени А. С. Пушкина. Северный форпост русской культуры

Любительские постановки в Якутии шли с XIX века, в основном это были русские пьесы. Деятельность театра не прервали ни революция, ни Гражданская война. В 1957 году для него построили современное здание.

Саха академический театр имени П. А. Ойунского. Якутский эпос на театральной сцен

В Якутии развит национальный театр с постановками на якутском языке. Первый спектакль прошел в 1906 году. Талантливую молодежь отправляли на обучение в Москву и Ленинград. Театр отмечен премией «Золотая маска».

Республики Саха. Бесценная коллекция

В якутской сокровищнице можно увидеть самые большие бриллианты и алмазы в стране, золотые слитки и самородки, а также украшения, сделанные

Парк культуры и отдыха. «Зеленая жемчужина» города

Самый северный и один из самых крупных парков на Дальнем Востоке находится в Якутске. Его построили в 1930-е годы, поставили незамысловатые аттракционы, фонтан и киоск, а в 1990-х парк обрел новую жизнь.

Железнодорожный вокзал Алдана

Планы по строительству железной дороги к Алдану возникли еще в 1906 году, но каждый раз откладывались из-за военных конфликтов и революции. Ее построили в 1992 году, а вокзал открыли в 2009 году.

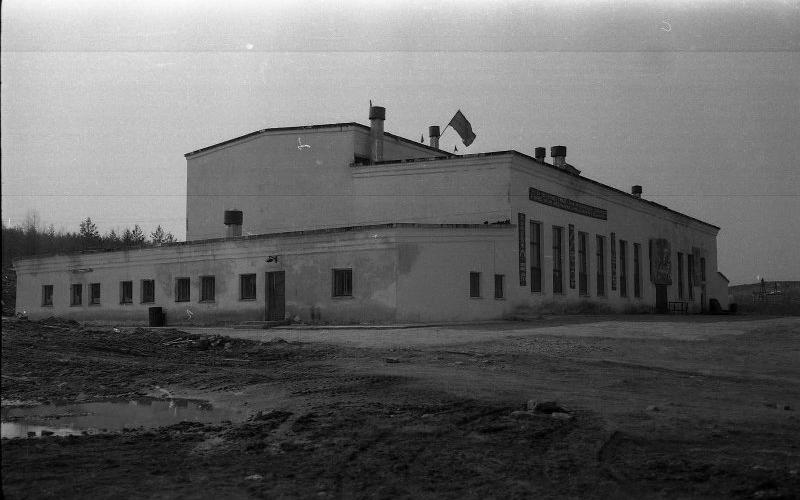

Дворец культуры Алдана

Первый клуб, названный Домом культуры, появился в Алдане в 1925 году. В нем была библиотека и установка для показа фильмов — «кинопередвижка». Сегодня здесь проводятся занятия студий и творческих коллективов.

Памятник первооткрывателям Алдана

В 1974 году в Алдане открыли памятник людям, стоявшим у истоков будущего города, — геологам Михаилу Тарабукину и Вольдемару Бертину. Рядом находится барельеф, где отражена история основания Алдана.

Памятник труженикам северных трасс

В 1987 году в Алдане открыли памятник водителям Якутии — труженикам северных трасс. Это размещенная на постаменте легендарная «полуторка» — грузовик ГАЗ-АА.

Мемориал славы

Мемориал славы в Алдане, созданный в 1986 году, — это нескольких скульптурных сооружений, посвященных участникам ВОВ. В 2011 году мемориал дополнила аллея героев.

Храм в честь святых новомучеников и исповедников Российских

Единственная церковь в Алдане — в честь новомучеников и исповедников Российских — один из самых молодых православных храмов в РФ. Строительство началось в середине 1990-х, а в 1998 году начались богослужения.

Историко-краеведческий музей Алдана

Историко-краеведческий музей в Алдане открылся в 1933 году как собрание минералов. За свою историю музей пережил пожар и уничтожение имущества. Сейчас музей восстановлен, в его фондах 14 коллекций.

Стела «Алдан»

В 1974 году в Алдане установили стелу на въезде в город. Памятник выполнен в форме трех сэргэ — высоких столбов для коновязи, имеющих в культуре якутов ритуальное значение.

Театр юного зрителя Алдана

Алданский ТЮЗ — единственный в Якутии муниципальный театр. В 1979 году для профессионального театра власти Алдана выделили здание бывшего кинотеатра.

Центр подготовки лыжников

В Алдане расположена школа олимпийского резерва по лыжному спорту. Территория центра открыта для желающих покататься на лыжах. Рядом с городом, у поселка Лебединый, находится горнолыжный курорт «Алдан».

Аэропорт Алдан

Аэропорт в Алдане открыли в 1935 году. Благодаря нему не только перевозили пассажиров, но и доставляли грузы, помогали врачам и пожарным попасть в труднодоступные места.

Истории

Ысыах — якутский Новый год

Национальный якутский праздник Ысыах проводят в конце весны или в начале лета, его приурочивают ко дню летнего солнцестояния. Он сопровождается множеством обрядов и игр, танцами и обязательным распитием кумыса.

Олонхо. Происхождение мира по-якутски

«Олонхо» обозначает как традицию сочинения и исполнения эпических произведений, так и поэмы, исполняемые сказителями. В этих поэмах якуты описывают свое видение создания мира и загробной жизни.

Ювелирные изделия. «Красивый, как серебро»

Якуты ценят серебро выше золота, по-якутски серебро — «комюс». Это слово также используется как ласкательное обращение. С веками сформировался комплекс ювелирных украшений, подчеркивающих статус владельца.

Резьба по кости. Традиция на основе орнаментальной резьбы по дереву

Издревле якуты добывали бивни мамонта, сохранившиеся в вечной мерзлоте, и вырезали из кости украшения и предметы быта. За века они столь отточили мастерство, что их изделия попадают в музейные коллекции мира.

Экспедиция Флусова

Экспедиция старателя Степана Флусова по поиску золота в районе Алдана началась при Временном правительстве, а закончилась при советской власти. Лишь на обратном пути старатели узнали о смене власти в стране.

Люди

Юрий Александрович Билибин

Советский геолог, руководитель экспедиции в Алданском районе в 1926–1928 г.

Виктор Дмитриевич Колупаев

Писатель-фантаст, член Союза писателей и лауреат премии «Аэлита».

Петр Иванович Бекетов

Стрелецкий сотник, совершил множество походов и основал ряд населенных пунктов

Другие города

Грозный

Заложен летом 1818 года как российская крепость Грозная. Статус окружного города получил в 1869 году.

Оренбург

Оренбург — один из крупнейших городов России, расположенный на Южном Урале, был основан в 1743 году. Край богат природными ископаемыми и славится своей нефте- и газодобывающей промышленностью.

Северобайкальск

Северобайкальск (бур. Хойто Байгалай хото) — город в Республике Бурятия России. Является крупнейшим населённым пунктом, расположенным на берегу Байкала.

Елец

Елец — город с 1146 года. Находится в 78 км к западу от Липецка. Расположен на берегах реки Быстрой Сосны при впадении в неё реки Ельчик.

Мытищи

Мытищи, административный центр одноимённого округа в Московской области, — важный транспортный узел и значимый промышленный, образовательный и культурный центр региона.

Алатырь

Древний город-крепость Алатырь пережил множество войн и революцию, сохранив свой исторический облик. Сегодня это один из центров русской культуры в Поволжье, подаривший миру выдающихся людей.