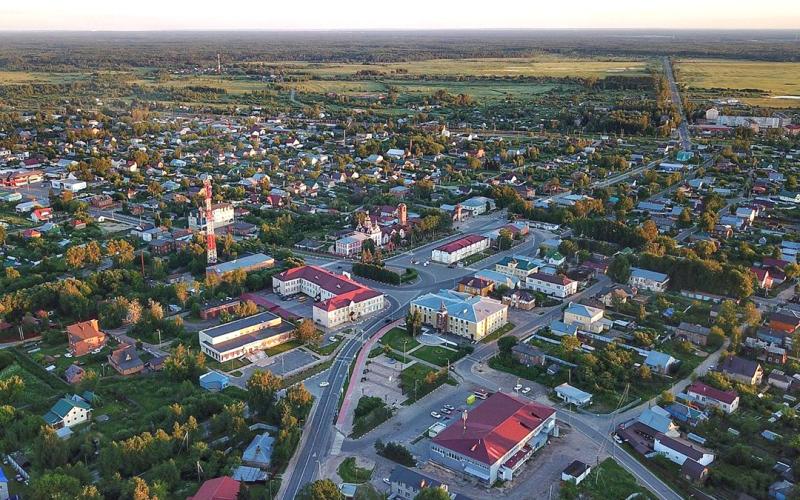

Гагарин

В истории города было открытие пристани и борьба с Наполеоном, запуск железнодорожного движения и героическое противостояние армии Гитлера. Но главное событие для Гагарина произошло в апреле 1961 года

GPS: 55.55289 , 34.99665

Историческая справка

23 апреля 1968 года на карте Советского Союза появилось новое название города — Гагарин. В этот день указом Президиума Верховного Совета СССР в целях увековечивания памяти Юрия Алексеевича Гагарина было решено переименовать старинный город Гжатск Смоленской области в город имени первого космонавта планеты. Решение было принято вскоре после трагической гибели Юрия Гагарина в авиационной катастрофе 27 марта 1968 года.

Юрий Гагарин, судя по записи в его свидетельстве о рождении, появился на свет 9 марта 1934 года в деревне Клушино, что недалеко от Гжатска. Его детство и первые школьные годы тоже прошли в этой деревне. В 1945 году, когда Юрию было 11 лет, семья перебралась в Гжатск, где до 1949-го будущий космонавт учился в средней школе. Здесь начался его путь в большую жизнь.

После того как 12 апреля 1961 года Гагарин первым совершил орбитальный полет вокруг Земли, его имя навсегда вошло в историю человечества. Гагарин прославил не только свою страну — СССР, но и малую родину. Именно этим руководствовались в 1968 году при переименовании Гжатска в Гагарин.

Юрий Алексеевич Гагарин

История же самого Гжатска уходит в далекое прошлое. Будущий город возник как поселение на реке Гжати, являвшейся в начале XVIII века важной транспортной и торговой артерией. Все началось с появления здесь Гжатской пристани, первое упоминание о которой в источниках относится к 1705 году. В указе Петра I от 28 октября 1715 года река Гжать упомянута как важная часть будущего «судового хода» (канала) для торговых путей, соединяющих молодую Северную столицу — Санкт-Петербург — с центральными и южными регионами страны. Пристанью-посредником по указу Петра I от 11 ноября 1719 года становится поселение Гжатская слобода. В силу государственной важности этого торгового пути царь даже повелел переселить сюда купцов из Можайска и других мест.

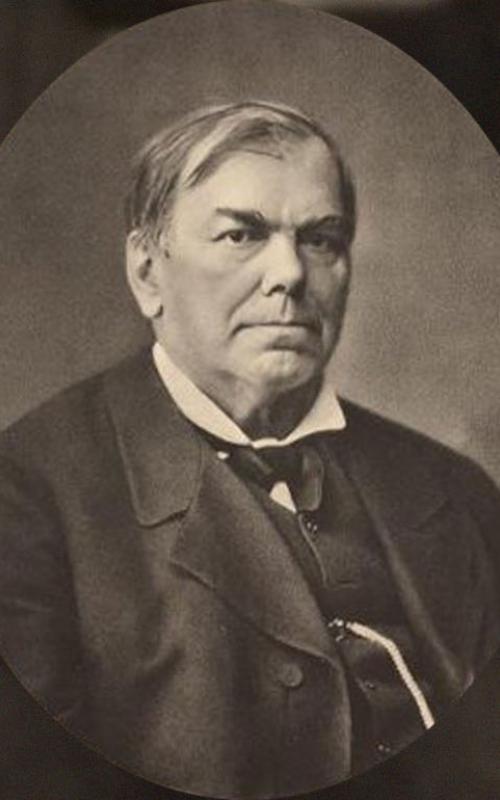

Портрет Петра I. Автор Жан-Марк Натье. 1717 г.

1719 год и является достоверной датой основания будущего города Гжатска. Однако только в 1776 году указом императрицы Екатерины II Гжатская слобода официально получила статус уездного города в составе Смоленского наместничества.

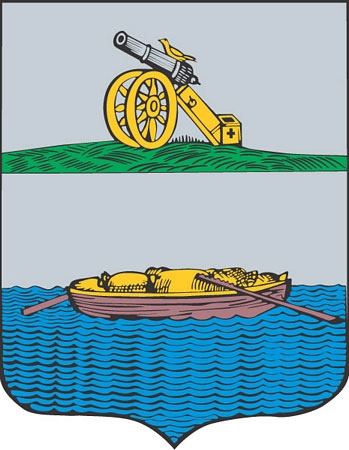

Гжатск в то время отправлял в Санкт-Петербург хлеб, пеньку, железо и прочие товары. Поэтому не случайно на утвержденном в 1780 году гербе города появилось изображение груженного зерном судна. Гжатские купцы считались тогда самыми богатыми на Смоленской земле. Они радели не только о собственном городе. Так, в 1803 году они на свои средства открыли в губернском центре Смоленске коммерческое училище.

Портрет Екатерины II. Автор Д. Г. Левицкий. 1783 г.

Признанием роли и значения гжатского купечества являлась и ежегодно проводимая в те времена в начале июля в Гжатске большая ярмарка на центральной Казанской площади города. На нее съезжались торговые люди и многочисленные гости из разных регионов России. Купеческий Гжатск бурно развивался, но его благополучие было в одночасье разрушено нашествием Наполеона.

В 1812 году Гжатск был сожжен французскими войсками. Уцелело лишь около 90 строений. Окрестности города вошли в историю Отечественной войны и благодаря тому, что в находившейся западнее Гжатска деревне Царево-Займище 17 августа 1812 года командование отступавшей русской армией принял выдающийся полководец Михаил Илларионович Кутузов, который изменил ход войны.

Французы отомстили Гжатску за непокорность его жителей и за развернувшееся в окрестностях города значительное по своему размаху партизанское движение. Именно здесь, в Гжатском уезде, начинал свои вылазки отряд гусарского подполковника Дениса Давыдова. Немало славных побед одержал и созданный из местных крестьян отряд гусара Елизаветградского полка Федора Потапова. Из-за активных партизанских действий трудно пришлось солдатам Наполеона в районе Гжатска и при их отступлении из Москвы. В результате от освобожденного 17 октября 1812 года от французов города мало что осталось.

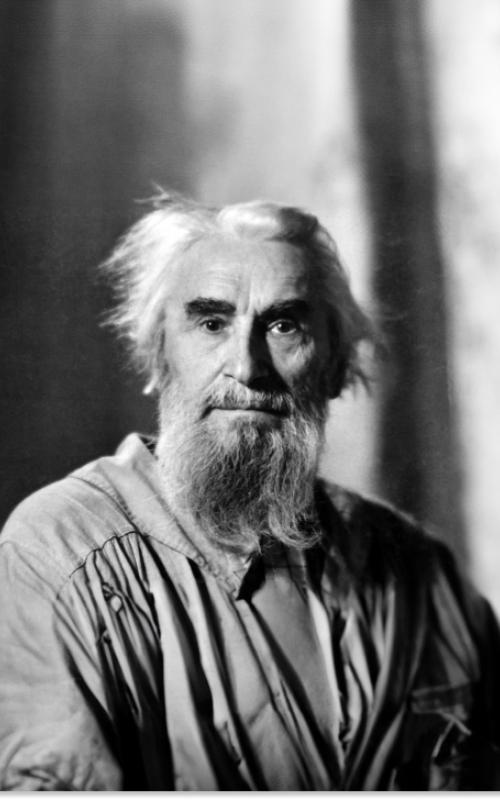

Денис Давыдов. Автор А. О. Орловский. 1814 г.

Восстановление шло долго и трудно. Только после того как в 1870 году через Гжатск прошла железная дорога (вначале от Москвы до Смоленска, позже продленная до Бреста), город обрел второе дыхание. К началу XX века в некоторых исторических описаниях Гжатск уже относился к числу лучших уездных городов Смоленской губернии. К этому времени река Гжать настолько обмелела, что окончательно перестала служить транспортно-торговой артерией. Ее удачно заменила упомянутая железная дорога Москва — Смоленск. Неподалеку от Гжатска проходила и другая железная дорога — от Санкт-Петербурга до Москвы, построенная еще в 1850-е годы. Во второй половине XIX — начале XX века именно на железнодорожном сообщении держалась и экономика города, и его культурные и иные связи с губернским Смоленском и с главными центрами страны, в первую очередь с Москвой.

Вокзал в Гжатске. 1909 г. Автор фото - К. Е. Бынин

Жители Гжатска на перроне вокзала. Начало ХХ в.

По первой Всероссийской переписи населения, в конце XIX века в Гжатске проживало почти 6 300 человек, включая 650 военных расквартированного здесь саперного батальона. В городе действовало шесть учебных заведений: женская прогимназия, два приходских училища (мужское и женское), мужское городское училище, две церковно-приходские школы (мужская и женская). Имелась также школа грамотности при местной тюрьме, народная библиотека-читальня, а также библиотеки при земской управе и общественном собрании.

Гжатск. 5 сентября 1812 г. Автор - Х. В. Фабер-дю-Фор

Хозяйственная жизнь Гжатского уезда в основном строилась на выращивании льна и торговле им с заграницей, а также на скотоводстве, в первую очередь молочном, с последующей поставкой молочной продукции в Москву по железной дороге.

С октября 1917 года начался советский период в истории Гжатска. За предвоенные десятилетия город получил существенное развитие. Вдвое выросло количество домов — их стало более 1 300, но в основном город оставался, как и до революции, деревянным и одноэтажным. Численность населения Гжатска до войны составляла свыше 12 тысяч человек. Здесь появилась своя электростанция, кирпичный завод, были открыты профессионально-техническое и педагогическое училища, сельскохозяйственный и зооветеринарный техникумы, начал работать звуковой кинотеатр.

Празднование 9-й годовщины Октябрьской революции в Гжатске. 1926 г.

Однако развитие города прервала Великая Отечественная война. Сотни жителей города в первые дни войны ушли на фронт, многие уроженцы Гжатска были награждены боевыми орденами и медалями.

Между тем Гжатск оказался на пути немецких войск, рвавшихся к Москве. После ожесточенных боев 12 октября 1941 года город и Гжатский район были оккупированы нацистами. Оккупация продолжалась полтора года. За этот период почти четыре тысячи мирных жителей Гжатского района были убиты, тысячи угнаны в Германию на принудительные работы. Среди переживших оккупацию была и семья Юрия Гагарина, выгнанная нацистами из дома в деревне Клушино и ютившаяся в землянке.

На улице оккупированного Гжатска. Январь 1942 г. Автор фото - А. Дикман

После освобождения Красной армией в марте 1943 года Гжатск лежал в руинах, нацисты при отступлении уничтожили жилые дома и административные здания, промышленные предприятия, школы, больницу, кинотеатр, клубы, магазины. Из 12 тысяч жителей в городе после оккупации едва насчитывалась тысяча.

Жизнь на пепелище Гжатска весной 1943 года, как и после наполеоновского нашествия 1812-го, фактически вновь начиналась заново. Но уже в 1944 году заработали восстановленные предприятия — кирпичный завод, льнозавод, электростанция, лесопильный завод, а также открылись первые учебные заведения. В начале 1950-х строится здание нового железнодорожного вокзала вместо первого дореволюционного, разрушенного в годы войны. А параллельно возводятся и восстанавливаются жилые дома и общественные здания.

Разрушения на Советской улице Гжатска. 1943 г.

Между тем Гжатск оказался на пути немецких войск, рвавшихся к Москве. После ожесточенных боев 12 октября 1941 года город и Гжатский район были оккупированы нацистами. Оккупация продолжалась полтора года. За этот период почти четыре тысячи мирных жителей Гжатского района были убиты, тысячи угнаны в Германию на принудительные работы. Среди переживших оккупацию была и семья Юрия Гагарина, выгнанная нацистами из дома в деревне Клушино и ютившаяся в землянке.

На улице оккупированного Гжатска. Январь 1942 г. Автор фото - А. Дикман

После освобождения Красной армией в марте 1943 года Гжатск лежал в руинах, нацисты при отступлении уничтожили жилые дома и административные здания, промышленные предприятия, школы, больницу, кинотеатр, клубы, магазины. Из 12 тысяч жителей в городе после оккупации едва насчитывалась тысяча.

Жизнь на пепелище Гжатска весной 1943 года, как и после наполеоновского нашествия 1812-го, фактически вновь начиналась заново. Но уже в 1944 году заработали восстановленные предприятия — кирпичный завод, льнозавод, электростанция, лесопильный завод, а также открылись первые учебные заведения. В начале 1950-х строится здание нового железнодорожного вокзала вместо первого дореволюционного, разрушенного в годы войны. А параллельно возводятся и восстанавливаются жилые дома и общественные здания.

Разрушения на Советской улице Гжатска. 1943 г.

Ко времени своего переименования в город Гагарин в 1968 году Гжатск уже не только залечит нанесенные войной глубочайшие раны, но и получит новый импульс в своем развитии. Об этом со всей очевидностью будут свидетельствовать кварталы новостроек на левом берегу Гжати.

С 1968 года начался новый этап жизни города, названного именем Юрия Гагарина. Из когда-то небольшого уездного российского городка он, вопреки своему формально районному статусу, на деле превратился в крупный промышленный, культурный и образовательный центр, заметный в масштабах не только Смоленского региона, но и всей России.

Производственный корпус завода «Динамик». 1967 г.

Шефство комсомола и студенческие строительные отряды превратили город в 1970-е годы в большую стройплощадку: быстро возводились школы, поликлиника, типография, спортивный комплекс, жилые дома и общественные здания, реконструировались площади, сооружались памятники. Одновременно в Гагарине в конце советской эпохи строятся предприятия машиностроительной, легкой и пищевой промышленности. Среди наиболее важных — машиностроительный завод, завод «Динамик», молочно-консервный комбинат, льнозавод, хлебозавод, светотехнический завод, швейная фабрика, лесокомбинат.

Обращение Анны Тимофеевны Гагариной к строителям. Июль 1982 г.

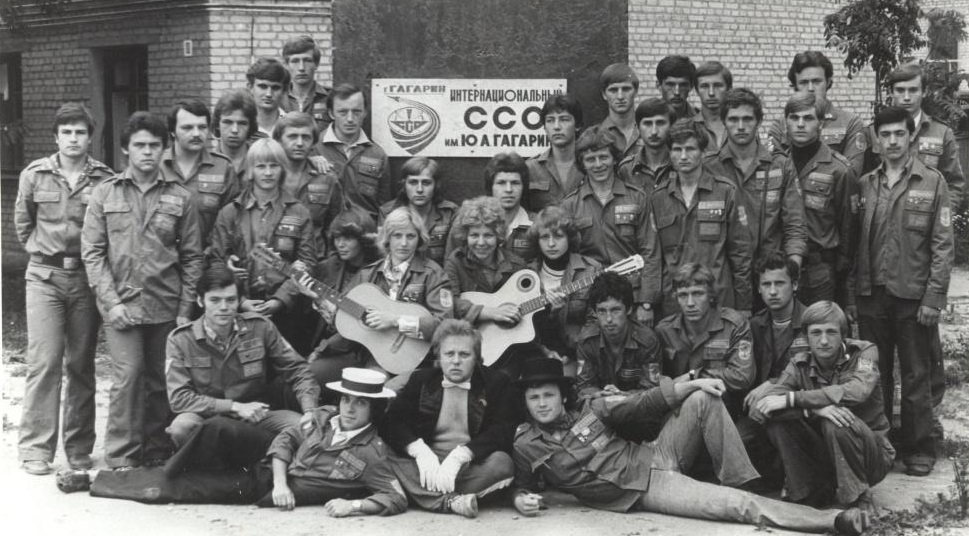

Интернациональный студенческий строительный отряд имени Ю. А. Гагарина. 1978 г.

В Гагаринском районе с экономической точки зрения было найдено удачное сочетание аграрной и перерабатывающей сфер: продолжены вековые традиции молочного скотоводства и льноводства и переработки сырья в продукцию, которая находила повышенный спрос на предприятиях и в торговых сетях большой страны.

Главным же символом города навсегда останется имя первого космонавта планеты Юрия Алексеевича Гагарина. Нет в России другого места, которое было бы настолько же насыщено памятью о великом земляке. В 1974 году на центральной площади был открыт памятник Юрию Гагарину. Ежегодными стали Гагаринские общественно-научные чтения с обязательным участием в них летчиков-космонавтов, что на время превращало город в «космическую столицу» страны. Самыми притягательными для гостей города были и остаются дом-музей школьных лет Гагарина, Дом космонавтов, Музей Первого полета. И конечно же, невозможно не посетить дом-музей семьи Гагариных в деревне Клушино, где Юрий Гагарин провел свое детство.

Памятник Юрию Гагарину на Красной площади в Гагарине

Музей Первого полета

Герб, флаг и монумент уникальному человеку

Город получил современное название в 1968 году. Тогда решением Президиума Верховного Совета СССР в целях увековечивания памяти трагически погибшего Юрия Алексеевича Гагарина город Гжатск был переименован в Гагарин, поскольку здесь до 1949 года жил и учился первый космонавт планеты.

Первый герб города Гжатска был утвержден императрицей Екатериной II в 1780 году, так как каждый уездный город в Российской империи — а этот статус Гжатск получил в 1776 году — должен был иметь свой герб, соответствующий общим геральдическим канонам и вместе с тем отражающий специфику города. Герб Гжатска 1776 года имел форму щита. В нижней его части в серебряном поле была изображена нагруженная хлебом и готовая к отправке барка, что означало наличие в городе хлебной торговой пристани. Такой символизм имел свое историческое обоснование. В эпоху Петра I река Гжать была признана важной частью создаваемого тогда единого водного пути, соединяющего Санкт-Петербург с центральными и южными регионами страны. Указом Петра I от 11 ноября 1719 года прежняя торговая пристань стала именоваться Гжатской слободой, а в 1776 году Гжатск официально получил статус уездного города. Поскольку он находился в составе Смоленской земли, в верхней части щита на гербе Гжатска был изображен герб города Смоленска.

Герб Гжатска. 1780 г.

В 1863 году в ходе геральдической реформы был подготовлен проект нового герба Гжатска. На нем в синем щите располагались две серебряные лодки, а в верхнем левом углу — герб Смоленска. Над щитом размещалась, как и требовалось для уездных городов, корона. Щит был увенчан золотыми колосьями, переплетенными Александровской лентой. Но данный проект не был утвержден.

Проект герба Гжатска 1863 г. Не был утвержден

Город Гагарин получит свою современную официальную символику только в 2006 году, когда вначале решением Совета депутатов Гагаринского городского поселения от 30 октября, а затем 8 декабря 2006 года Геральдическим советом при Президенте РФ будет утвержден герб города со следующим его описанием: в серебряном поле на голубых волнах изображена красная барка, нагруженная золотыми мешками; в верхней (вольной) части — герб Смоленской области; над щитом — муниципальная корона установленного образца; внизу на серебряной ленте красными буквами начертан девиз «Родина первого космонавта». Как видим, в современном гербе удачно совмещены символы гжатской истории водного торгового пути и эпохи космических полетов.

Герб города Гагарин

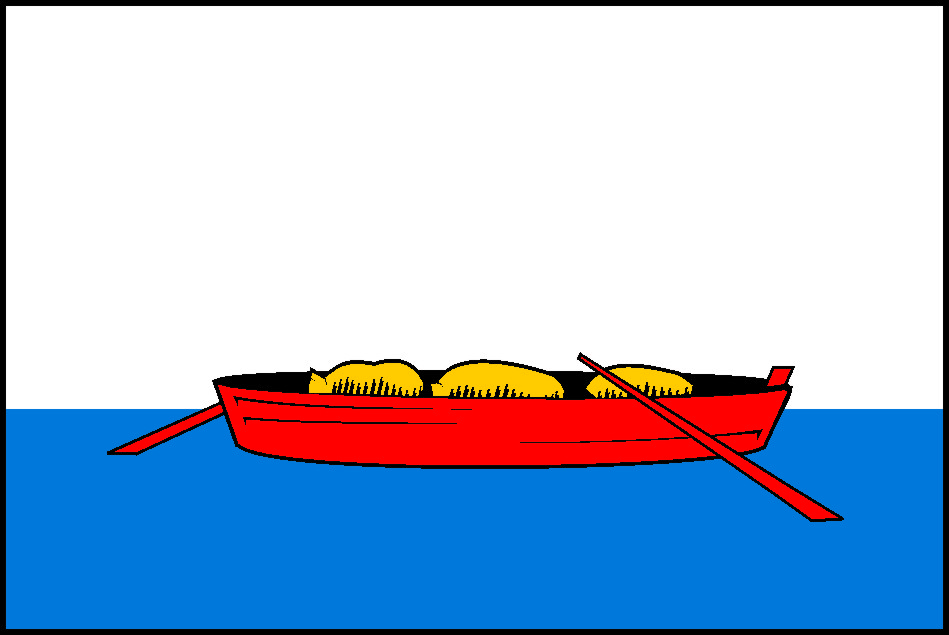

На том же заседании Совета депутатов Гагаринского городского поселения 30 октября 2006 года был утвержден и флаг муниципального образования, который представлял собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из двух горизонтальных полос: вверху серебристого цвета размером в 2/3 ширины полотнища, внизу — лазоревого цвета; в центре — красная барка с мешками золотого цвета. Эти символы остаются действующими и в настоящее время.

Флаг города Гагарин

Вполне естественно, что, помимо официальных символов — герба и флага, основная историко-архитектурная символика города Гагарина связана с именем первого космонавта планеты. Центральную площадь города композиционно завершает самый знаковый монумент — величественный памятник первооткрывателю космоса. Гостей города восхищает и сделанное с любовью экспозиционное наполнение «Дома космонавтов», особенно его историко-биографический раздел «Слово о сыне». Никого не оставляет равнодушным и Музей Первого полета.

Дом космонавтов

Памятник Анне Тимофеевне Гагариной

Город и его жители в период Великой Отечественной войны

«Гжатск значится на карте, он значится и в сердцах, но его больше нет на земле…»

Слово «пустыня» вряд ли может передать

то зрелище катаклизма… которое встает

перед глазами, как только попадаешь в места,

где немцы хозяйничали 17 месяцев…

Гжатск значится на карте, он значится и

в сердцах, но его больше нет на земле…

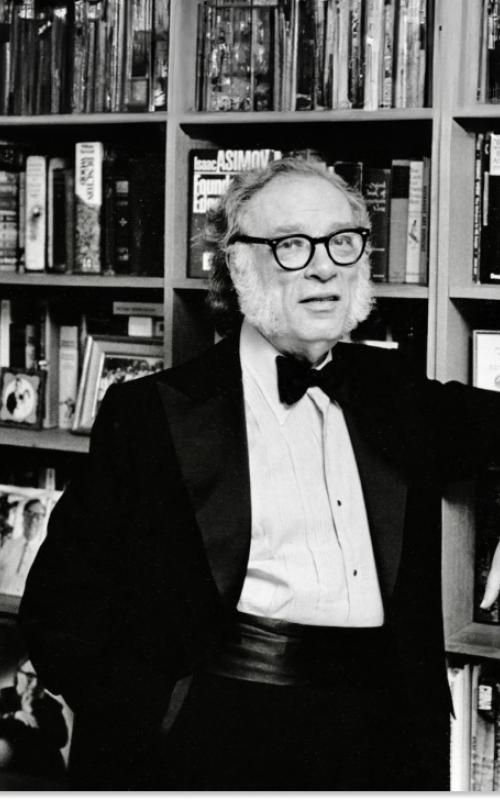

Илья Эренбург

Результатом гитлеровского нашествия на Советский Союз стало очередное после Наполеона почти полное уничтожение Гжатска. Освобожденный советскими войсками весной 1943 года обезлюдевший город представлял собой печальное зрелище: руины кирпичных зданий и пепел сгоревших деревянных построек.

В первые дни войны сотни жителей Гжатска были призваны в армию или ушли на фронт добровольцами. Сражались они в дальнейшем и в партизанских отрядах в смоленских лесах. Многие уроженцы Гжатска и района отличились в годы войны, были награждены орденами и медалями, стали Героями Советского Союза и полными кавалерами ордена Славы. Среди них Н. К. Виноградов, А. И. Жестков, Н. Н. Крылов, К. И. Молоненков, И. В. Пискарев, А. С. Румянцев, Д. М. Румянцев, В. А. Соколов, И. А. Сорнев, Е. В. Камышев и другие. Память о героях войны тщательно сберегается современным поколением горожан.

В связи с приближением врага к городу в 1941 году началась срочная эвакуация из Гжатска учреждений, ценностей, оборудования. Жители города и района собирали деньги и вещи на нужды фронта, многие участвовали летом и осенью 1941 года в строительстве оборонительных рубежей.

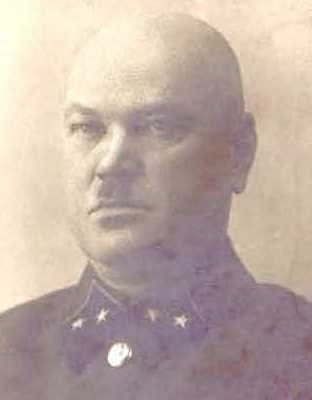

Константин Иосифович Молоненков

После тяжелых боев под Вязьмой в октябре 1941 года, страшного по своим последствиям «вяземского котла», перед немецкими войсками открывался оперативный простор для стремительного движения на Москву. Препятствием на их пути оказался Гжатск, к которому были срочно переброшены с других участков фронта воинские подразделения Красной армии. Перед группой войск под командованием генерал-майора Николая Тимофеевича Щербакова, возглавившего оборону Гжатска, была поставлена задача остановить продвижение врага к столице.

Николай Тимофеевич Щербаков

Первые обстрелы Гжатска начались 7 октября 1941 года. 8 октября немцы стали наступать сразу с трех сторон: с юга, с севера и с запада. В обороне города участвовали 365-й стрелковый полк 119-й Красноярской стрелковой дивизии под командованием П. Д. Куприянова и несколько других формирований. На помощь по железной дороге к Гжатску были срочно направлены подразделения 18-й и 19-й танковых бригад. Здесь же на перегоне Гжатск — Колесники в неравный бой с фашистами вступил и экипаж бронепоезда № 1 «За Сталина» под командованием майора Петра Ивановича Алыбина. Выполнить боевое задание — остановить немецкие танки — ему не удалось, бронепоезд не выдержал массированного орудийного и танкового обстрела, из команды численностью более 100 человек живыми остались лишь 11. В память об этих трагических событиях на 174-м километре железной дороги Москва — Гагарин установлен обелиск.

Обелиск на месте гибели бронепоезда

Силы были не равны. Не могла исправить ситуацию и подоспевшая 19-я танковая бригада. Задача Ставки — организовать контрнаступление и продолжить наступление на Вязьму с целью деблокирования находившихся в окружении подразделений Западного и Резервного фронтов — оказалась невыполнимой. 9 октября 1941 года первые штурмовые отряды гитлеровцев ворвались в Гжатск, а 12 октября был оккупирован весь Гжатский район.

Однако кровопролитные бои и многочисленные жертвы со стороны Красной армии не были напрасными: вначале Смоленское сражение, затем битва под Вязьмой и за Гжатск задержали продвижение немецких войск на Москву. Это дало возможность укрепить Можайскую линию обороны, которую враг так и не смог преодолеть.

Фельджандарм на перекрёстке в Гжатске. 1942 г.

Город Гжатск за долгие 17 месяцев оккупации фашисты превратили в один из основных опорных пунктов группы армий «Центр». Мало в каком уголке Гжатского района не было немецких частей, отброшенных на запад от Москвы в 1941 году в ходе декабрьского контрнаступления Красной армии. Концентрация немецких войск у Гжатска была огромной, что обуславливало жестокость оккупационного режима: обязательные работы, за неявку — расстрел, комендантский час, запрет перемещения в другие населенные пункты. Считается, что не менее шести тысяч жителей Гжатского района были отправлены на принудительные работы в Германию, в том числе более 600 детей в возрасте до 14 лет.

Особо жестокое отношение было к военнопленным и мирным жителям-заложникам, оказавшимся в концентрационном лагере, расположенном в южной части Гжатска: колючая проволока по периметру, вышки с пулеметами, часовые, сарай с земляным полом, работа в течение полного дня за баланду из отрубей с суррогатным хлебом, полное отсутствие медицинской помощи. За период оккупации в лагере погибло более пяти тысяч человек. На этом месте после войны был воздвигнут памятный знак.

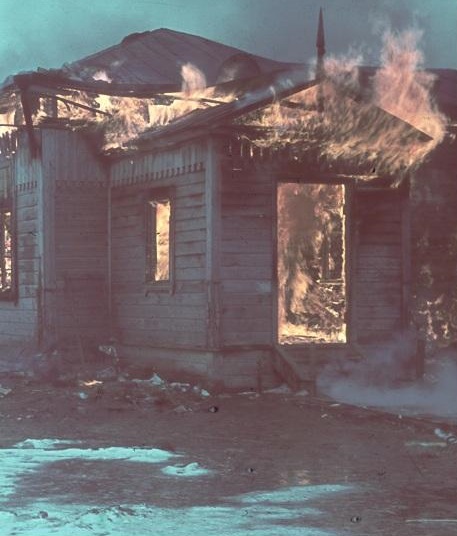

Некоторые гжатские деревни повторили судьбу белорусской Хатыни. Так, в ходе карательной операции устрашения весной 1943 года, когда Красная армия освобождала этот регион, нацистами было сожжено около 200 жителей деревни Драчево и окрестных деревень; в деревне Чертовка и ее округе фашисты уничтожили более 400 человек. И таких примеров, как и по всей Смоленской области, было немало.

Горящий дом в Гжатске

Город Гжатск был освобожден первым из городов Смоленщины 6 марта 1943 года воинами 29-й гвардейской стрелковой дивизии генерал-майора Андрея Трофимовича Стученко. В честь освободителей Гжатска и в память об этом событии у въезда в город со стороны автострады Москва — Минск установлен мемориальный памятник в виде пушки.

Капитан Авсюков раздает свежие газеты в освобождённом Гжатске. Март 1943 г.

Чрезвычайная государственная комиссия под руководством Николая Михайловича Шверника установила, что в городе и районе немецкими войсками было разрушено 70 % жилого фонда, 52 % сельского жилья. Верхом нацистского кощунства даже по меркам военного времени стало устройство скотобойни в Благовещенском соборе Гжатска.

Самым впечатляющим визуальным отображением памяти о войне в современном Гагарине является мемориал погибшим и умершим от ран в годы Великой Отечественной войны, расположенный на восточной окраине города (братская могила № 2, воинский мемориал). Здесь на территории гражданского Предтеченского кладбища производились захоронения солдат, умерших от ран в 1943–1944 годах в расположенных в Гжатске эвакуационных госпиталях. Позже сюда стали переносить останки погибших советских воинов из небольших братских и одиночных могил, а также обнаруженные незахороненные останки с мест боевых действий. Всего в этой братской могиле мемориала ныне захоронено более четырех тысяч человек. 24 сентября 2013 года во время торжественных мероприятий, посвященных 70-летию освобождения Смоленщины от фашизма, здесь был зажжен Вечный огонь в память героев, павших в годы Великой Отечественной войны.

Братская могила

Братская могила

Источник: © Федеральное архивное агентство

Источник: © Cетевое сообщество LiveJournal

Источник: © Государственный каталог музейного фонда РФ

Источник: © Информационный исторический портал «Город Гжатск»

Источник: © Информационный исторический портал «Город Гжатск»

Источник: © Retro View of Mankind's Habitat

Источник: © Википедия. Свободная энциклопедия

Источник: © Информационный исторический портал «Город Гжатск»

Источник: © Объединённый мемориальный музей-заповедник Ю. А. Гагарина

Источник: © Retro View of Mankind's Habitat

Источник: © Википедия. Свободная энциклопедия

Источник: © Википедия. Свободная энциклопедия

Источник: © Государственный каталог музейного фонда РФ

Источник: © «Музей-заповедник Ю. А. Гагарина»

Источник: © Государственный каталог музейного фонда РФ

Источник: © Электронная энциклопедия «Всё о Ярцеве»

Источник: © Википедия. Свободная энциклопедия

Источник: © Проект «Культурный туризм»

Источник: © Сетевое издание «ГЕРАЛЬДИКА.РУ»

Источник: © Фотопроект «Vector-images»

Источник: © Фотопроект «Vector-images»

Источник: © Социальная сеть «Вконтакте»

Источник: © «Музей-заповедник Ю. А. Гагарина»

Источник: © Retro View of Mankind's Habitat

Источник: © Википедия. Свободная энциклопедия

Источник: © Всероссийский сетевой проект «Карта памяти»

Источник: © «Музей-заповедник Ю. А. Гагарина»

Источник: © Мемориальный сайт «Обелиски памяти»

Источник: © Официальный сайт г. Гагарин

Места

Историческая справка по истории железнодорожной станции Гагарин и вокзала

Железная дорога была запланирована в обход Гжатска, но местные купцы понимали её пользу для города и добились изменения маршрута. Новый вокзал стал не только экономическим, но и культурным центром города, местом притяжения светской публики.

Дом-музей семьи Гагариных в деревне Клушино

Дом-музей первого космонавта в селе Клушино воссоздан на том же месте, где проходило детство Юрия Алексеевича. А оригинал дома после войны перевезли в Гжатск. В музее посетители узнают о юных годах Гагарина и тяжёлом времени оккупации.

Дом-музей школьных лет Юрия Гагарина

Юрий Гагарин родился в деревне Клушино, неподалёку от Гжатска, но на бывшей Ленинградской улице города Гагарин, которая сейчас носит имя первого космонавта, стоит именно тот дом, в котором прошли первые годы жизни Юрия Алексеевича.

Дом-музей родителей Юрия Алексеевича Гагарина

Просторный дом был подарен родителям первого космонавта после полёта Юрия Гагарина в космос. В деревянном доме из Клушина, который переехал вместе с семьей в 1945 году в Гжатск, правительство постановило организовать музей.

Музей «Дом космонавтов»

Последний дом для матери Юрия Гагарина — Анны Тимофеевны — и гостиница для космонавтов, приезжавших на родину Юрия Алексеевича. Сегодня мемориальный комплекс бережно хранит воспоминания о космонавте и его семье.

Музей Первого полета

В экспозиции музея представлены предметы космической техники, имеющие непосредственное отношение к первому полету в космос с человеком на борту, тренажеры, на которых занимались члены первого отряда космонавтов, приборы и многое другое.

Историко-краеведческий музей

В здании современного историко-краеведческого музея в 1812 году по пути в Царево-Займище для принятия командования останавливался Михаил Кутузов. В этом же доме много лет спустя будет учиться в школе будущий космонавт Юрий Гагарин.

Памятник Петру I

Город Гагарин (Гжатск) своим возникновением обязан рождению Санкт-Петербурга. Поиски удобных путей движения грузов к новой столице обратили внимание Петра I на реку Гжать, которая впоследствии и дала название городу.

Памятник Анне Тимофеевне Гагариной — матери первого космонавта.

Памятник появился в городе в канун 40-летия первого полета человека в космос. Якутский скульптор Э. Пахомов точно передал трогательный образ матери Ю. Гагарина и увековечил её память

Благовещенский собор

Главной культовой постройкой и наследием прошлого в современном Гагарине является величественный соборный комплекс на берегу Гжати, в котором доминирует Благовещенский собор, построенный на рубеже XIX–XX веков

Памятник Юрию Алексеевичу Гагарину

Пятиметровая фигура Гагарина запечатлена в динамичной позе, сам Юрий Алексеевич одет в обычную гражданскую одежду, куртка закинута на плечо. У ног скульптуры — бумажный самолетик, выполненный из бронзы.

Памятник Федору Федоровичу Солнцеву

Памятник бакинскому комиссару Федору Федоровичу Солнцеву — это подарок городу Гагарину от Республики Азербайджан в память об интернациональных студенческих строительных отрядах, которые участвовали в восстановлении послевоенного Гжатска.

Сквер Ветеранов

На набережной Гжати, недалеко от памятника императору Петру I, находится сквер Ветеранов. В его центральной части был заложен памятный камень, а позже был открыт мемориал в память о воинах, погибших в локальных войнах и военных конфликтах.

Церковь Казанской Божией Матери

Самое древнее здание в Гагарине — Церковь Казанской Божией Матери — по одной из версии сохранилось благодаря Юрию Гагарину, который был против сноса. Храм пережил антирелигиозную кампанию, войну, запустение, и был возвращён епархии.

Историческая справка по истории железнодорожной станции

Станция «Рославль» была открыта в 1868 г. и стала частью Орловско-Витебской железной дороги. Вскоре был построен вокзал с железнодорожным училищем.

Памятник Святому Благоверному князю Ростиславу, благодетелю смоленских земель

В 2015 году в центре Рославля был открыт памятник основателю города - князю Ростиславу Мстиславичу. Авторами монумента выступили супруги Куликовы.

Спасо-Преображенский мужской монастырь

Одна их главных достопримечательностей Рославля. Предположительно, он был основан в середине XVI в. В начале ХIХ века был построен каменный корпус и духовное училище.

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — шедевр архитектуры XIX века

Церковь была построена в XIX в. купцом Веховым. В 1991 г. была передана Русской православной церкви. Храм по сей день впечатляет своей архитектурой и позолоченным иконостасом с Иерусалимской иконой Божией Матери.

Храм во имя Казанской иконы Божией Матери, успевший побывать полковой церковью и музеем

Был построен в Рославле в середине XVIII в., первое деревянное здание сгорело в 1855 г. Усилиями прихожан храм быстро восстановили, а затем при нем открыли библиотеку и приют. Сейчас церковь вновь открыта для прихожан.

Благовещенский собор. Несохранившийся памятник архитектуры

Благовещенский собор был главным храмом Рославля в конце XIX века. Изящное сооружение в стиле позднего барокко венчала высокая колокольня со шпилем. В советское время храм был разрушен, сейчас на его месте стоит памятник Ленину.

Церковь Успения Пресвятой Богородицы, главная купеческая церковь Рославля

Успенская церковь считается одной из самых старых построек в Рославле. Это был главный купеческий храм с богатым внутренним убранством. В 1930-е г. его закрыли, сейчас он частично разрушен и ждет восстановления.

Церковь Вознесения Господня, где помогали советским военнопленным

Церковь Вознесения Господня находится на старом закрытом кладбище. В гармоничном здании в стиле позднего классицизма сохранилось печное отопление, а его стены расписаны масляными красками. Здесь хранятся иконы Остробрамской и Ахтырской Божьей Матери.

Историко-художественный музей, созданный в самом начале советской эпохи

Историко-художественный музей имеет богатую историю с начала ХХ в. После войны музей был вновь открыт в 1962 г. Сегодня коллекция музея насчитывает более 26 тысяч предметов из отделов истории, археологии и этнографии Рославля.

Дом купца Миронова, не имевший себе равных на момент постройки

Дом купца Миронова построен в начале ХХ в., он выделялся особой архитектурой фасадов. В двухэтажном особняке было более 20 комнат. В 1918 г. здание было передано военному комиссариату, а вскоре здесь открылся почтовый отдел.

Дом купца Полозова, радетеля об образовании и науке

Дом купца Полозова выполнен в стиле эклектики с минимальным использованием декоративных элементов. В разное время в доме Полозова размещались медико-санитарный отдел, городской исполнительный комитет и рославльский архив.

Здание Дворянского собрания, давно ставшее жилым домом

Строительство здания дворянского собрания было связано с губернской реформой 1775 г. Фасад здания имеет большие арки и выделяется красотой и элегантностью. После войны здание использовалось под городскую аптеку и районное торговое управление.

Здание Второй женской гимназии — подарок купцов Мухиных

Здание 2-й женской гимназии было построено в начале XX в. и названо в честь братьев Мухиных. В 1918 г. здание было трудовой школой. Впоследствии было использовано как средняя школа, а сейчас оно является центром развития творчества детей.

Здание мужской прогимназии, где учился Сергей Тимофеевич Конёнков

Здание мужской прогимназии имеет уникальную историю с 1873 г. использовалось только для образовательных целей. Сейчас там располагается средняя школа.

Мемориал и сквер Памяти Погибших Воинов. Память о жертвах войн последних 80 лет

Сквер памяти воинов был создан в середине XX в. где были перезахоронены останки умерших от фашистской оккупации. Центральным элементом мемориала является скульптура солдата со знаменем и женщины с венком памяти.

Танк Т-34, установленный в память об освобождении Рославля от нацистов

В центре Рославля стоит памятник-танк Т-34-85 в честь освобождения города от фашистских захватчиков. Этот танк выпустили в 1944 г. на заводе в Омске. С 2003 г. он является частью Аллеи Славы.

Паровоз Л-0858, установленный у железнодорожного депо

Памятник-паровоз Л-0858, называемый также «Лебедь», установлен в депо Рославля в 2016 г. Серия этого паровоза до сих пор служит в железнодорожной системе России.

Водонапорная башня. Памятник архитектуры

Водонапорная башня XIX века в Рославле является не только прочным техническим сооружением, но и прекрасным архитектурным ансамблем. Вскоре такие башни были заменены металлическими конструкциями, а эта сохранилась в качестве артефакта.

Рославльский вагоноремонтный завод. Градообразующее предприятие

Рославльский вагоноремонтный завод основан в XIX веке. Сегодня он является ведущим промышленным предприятием города. В 1990-е г. здесь начали производить новые вагоны-цистерны и вагоны-платформы.

Десногорское водохранилище, где можно отдохнуть и половить рыбу

Водохранилище сформировалось путем перекрытия реки Десны в 1978 г. для обеспечения водоснабжения АЭС. Сейчас этот водоём длиной в 44 километра является привлекательным местом для отдыха и развлечений.

Историческая справка о железнодорожной станции в городе Ярцево

Появление железной дороги полностью изменило уклад жизни поселения, которым на тот момент было Ярцево. Железнодорожные пути, прошедшие через Смоленскую губернию в 1868 году, связали порты Балтики с центральными регионами Российской империи.

Производственные помещения Ярцевского хлопчатобумажного комбината — бывшей Хлудовской мануфактуры

Предприятие было основано в августе 1873 года. Оно находилось в непосредственной близости от железной дороги Москва — Смоленск. Помещения бывшей Хлудовской мануфактуры внесены в перечень объектов культурного наследия регионального значения.

Памятник героям Отечественной войны 1812 года

В 1988 году в городском парке Ярцева был открыт памятный знак в честь героев Отечественной войны 1812 года. Мемориал увековечил память участников битв с наполеоновскими войсками и стал значимой частью городской истории и культуры.

Мемориальный комплекс — захоронение в честь павших за Родину воинов Великой Отечественной войны

Строительство мемориала, открывшегося в 1982 году, началось вскоре после завершения войны. В этом месте покоятся военные, героически павшие в боях при обороне и освобождении города Ярцево и Ярцевского района в 1941 и 1943 годах.

Памятник воинам-защитникам города Ярцево в 1941 году

Мемориал расположен в местности, где в 1941 году шло ожесточённое сражение между небольшим по численности ярцевским истребительным батальоном и группировкой вермахта, усиленной немецким десантом численностью около тысячи человек.

Братские могилы Ярцевского района — места памяти периода Великой Отечественной войны

В ярцевской земле похоронены тысячи советских солдат и офицеров, а также партизан, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Памятник «Танк Т-34»

Памятник на площади Победы открыли в 1983 году, в ознаменование 40-летия освобождения Ярцева от немецко-фашистских захватчиков. Он внесён в перечень объектов культурного наследия регионального значения.

Памятник В. И. Ленину

Жители Смоленщины считают, что именно в Ярцеве был создан один из первых памятников Владимиру Ленину. 26 января 1924 года на митинге в память о вожде рабочие Ярцевской хлопчатобумажной фабрики решили увековечить его имя и установить монумент.

Башня над городом с часами

Основатель хлопчатобумажной мануфактуры в Ярцеве купец Алексей Хлудов изучал опыт организации бумагопрядильного производства в Англии. Во время пребывания в Лондоне он увидел башню Биг-Бен, что вдохновило его на создание аналогичной постройки.

Храм Петра и Павла

Главный православный храм Ярцева. Каменную церковь построили в 1924 году в псевдорусском архитектурном стиле, украсив затейливой кладкой, резными рельефами из красного кирпича и пряничными сказочными башенками с куполами.

Храм Георгия Победоносца

Самая молодая церковь Ярцева. Храм открылся в 2010 году. Его особенность — уникальный фарфоровый иконостас, который есть всего в нескольких российских храмах.

Парк культуры и отдыха

Парк культуры в Ярцеве расположен в центре города на площади в 7 гектаров. Его история охватывает несколько эпох. Сегодня в парке проходят торжественные и праздничные городские мероприятия.

Ярцевский историко-краеведческий музей

История музея связана с хлопчатобумажной фабрикой Хлудова. В 1921 году в национализированном доме фабриканта начала собираться коллекция из личных и фабричных предметов, которая и легла в основу музейной экспозиции.

Истории

День, изменивший историю всего человечества и небольшого города

Не каждому провинциальному городу суждено попасть в мировую историю и стать объектом всеобщего внимания. Для небольшого райцентра Гжатска судьбоносным стал день 12 апреля 1961 года — о маленьком городке узнал и заговорил весь мир.

Трагедия генерала Качалова и 28-й армии

Героическая и печальная история времён Великой Отечественной войны. Качалов был ложно обвинен в том, что он отступил перед врагом и попал в плен. Из-за чего был приговорен к смерти.

Прошлое и настоящее «Хлудовских казарм»

В казармах, построенных для рабочих Хлудовской фабрики, спустя почти 150 лет после их возведения продолжают жить люди. Несмотря на капитальный ремонт, нынешним обитателям бывших казарм не удаётся избавиться от сырости и тесноты помещений.

Люди

Юрий Алексеевич Гагарин

Лётчик-космонавт СССР, первый человек в мировой истории, совершивший полёт в космическое пространство.

Владимир Иванович Волков

Советский военачальник, генерал-полковник инженерно-технической службы, начальник Военно-воздушной академии имени Николая Егоровича Жуковского.

Андрей Николаевич Тихонов

Ведущий советский и российский математик и геофизик, возглавлял одну из расчетных групп по созданию ядерного оружия.

Иван Антонович Денисенков

Председатель колхоза имени Радищева Гжатского района Смоленской области.

Николай Иванович Рыленков

Талантливый советский поэт, прозаик, один из основателей Смоленской школы поэзии.

Лев Федорович Людоговский

Педагог, организатор народного образования, первый директор Смоленской гимназии.

Хлудов Алексей Иванович

Купец первой гильдии из Москвы, основавший в Ярцеве во второй половине XIX века хлопчатобумажную фабрику. Предприятие стало крупнейшим не только в Смоленской губернии, но и в России.

Лосик Олег Александрович

Маршал бронетанковых войск, Герой Советского Союза, начальник Военной академии бронетанковых войск им. Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского, Почётный гражданин города Ярцево.

Чеканов Пётр Филиппович

Герой Социалистического Труда, ветеран Великой Отечественной войны. Первый Почётный гражданин Ярцева.

Куликов Лев Владимирович

Главный архитектор Ярцева в 1975–1990 годах. Почётный гражданин города Ярцево. Активно занимался защитой окружающей среды и возглавлял организацию «ЭКОС».

Другие города

Талдом

Старинный город Талдом на древнем Каширском тракте с XVIII в. прославили кожевники. Из «башмашной» ярмарки он вырос до регионального центра обувного промысла. Здесь родился М.Е. Салтыков-Щедрин.

Мытищи

Мытищи, административный центр одноимённого округа в Московской области, — важный транспортный узел и значимый промышленный, образовательный и культурный центр региона.

Йошкар-Ола

Древний город-крепость Царевококшайск (нынешняя Йошкар-Ола) основан в XVI веке по указу царя Федора Иоанновича. Развивали городок ремесленники и купцы, а славился он медом, хмелем, воском и пушниной.

Ульяновск

Основан по указу царя Алексея Михайловича в 1648 году как крепость Синбирск для защиты восточных границ Русского государства от набега кочевых племён.

Малоярославец

Малоярославец — город на правом берегу реки Лужи. Административный центр Малоярославецкого района Калужской области. Город воинской славы.

Кимры

Кимры прошли долгий путь от небольшого села до крупного промышленного центра. Город славился обувным производством, привлекал внимание царских особ и пережил драматические изменения в советское время.