Салехард

Салехард — единственный в мире город, расположенный на Полярном круге. До 1933 года он был известен как Обдорск по названию деревянной крепости XVI века, которая положила начало возникновению города.

Ямало-Ненецкий АО, г. Салехард

GPS: 66.529866 , 66.614507

Салехард — столица Ямало-Ненецкого автономного округа и единственный в мире город, расположенный точно на Полярном круге, на 66-й параллели северной широты. C ненецкого «Салехард» можно перевести как «поселение на мысу»: сале — «мыс», хард — «дом, поселение». Население города на 2022 год — около 52 тысяч человек.

Салехард

Символы города

Официальными символами Салехарда являются герб и флаг. Изображения на них основаны на символике княжества Обдорского, входившего в состав России.

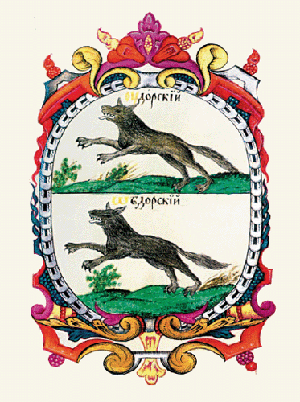

Князь Обдорский и первый герб Салехарда

Впервые геральдическое изображение Обдорского острога появилось в 1672 году в «Царском титулярнике». Это рукописная книга Посольского приказа, в которой были перечислены титулы русского и иностранных монархов. У российского царя среди прочих титулов было указано «князь Обдорский». Изображение герба было внесено в титулярник. Его описание гласило: «В серебряном поле черная лисица с червлеными [то есть красными] глазами и языком».

Герб Салехарда 1672 года

Герб Обдорской крепости был официально утвержден в 1731 году в правление императрицы Анны Иоанновны. Он сохранился за Обдорском, несмотря на превращение его в село, поскольку титул «Обдорский» сохранялся за императором. Его геральдический символ был внесен в полный герб Российской империи.

Герб

Современный герб и флаг

18 февраля 1998 года постановлением Администрации Салехарда был официально утвержден современный герб города с геральдическим описанием: «В серебре черная идущая лисица с червлеными глазами и языком». Этим же постановлением был принят флаг Салехарда. Это белое полотнище, в центре которого находится черная фигура лисицы, обращенная головой к древку. Пропорции полотнища (отношение ширины к длине) — 2:3. Герб Салехарда внесен в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под номером 229.

Флаг Салехарда. 1998 г.

Неофициальные символы города

В Салехарде нет известных достопримечательностей, сложно говорить о каких-либо неофициальных символах. Тем не менее можно вспомнить три объекта, благодаря которым город узнаваем далеко за его пределами. Во-первых, это мост Факел, украшенный стилизованным изображением газового факела. Он указывает на природные богатства края.

Мост Факел в Салехарде. 2013 г. Автор фото – Николай Максимович

Мост Факел в Салехарде

Неофициальные символы города

Во-вторых, это стела «66 параллель», связанная с уникальным географическим положением Салехарда — непосредственно на Полярном круге. В-третьих, это памятник мамонту у паромной переправы через Обь. Эти животные обитали на Ямале в древности.

Памятник Мамонту в Салехарде

Стела «66 параллель» в Салехарде. Автор фото – Аркадий Пахотин

Первобытная история

Поселения первобытных людей в районе будущего Салехарда появились в IV тысячелетии до нашей эры. В 1932 году археологами в северной части города было обнаружено святилище I века до нашей эры, названное Усть-Полуй. В дальнейшем до прихода русских здесь жили ханты.

Раскопки в городище Усть–Полуй

Включение в состав Российского государства: основание Обдорского острога

В 1595 году чердынский воевода Никифор Траханиотов послал отряд казаков во главе с князем Петром Ивановичем Горчаковым в низовья Оби на подавление восстания местных народов. На правом берегу Оби, у устья реки Полуй князь Горчаков построил небольшую деревянную крепость — Обдорский острог. В переводе с языка коми это значит «приобский», «расположенный на берегу Оби»: дор — «сторона, берег». В 1635 году поселение получило название Обдорской заставы.

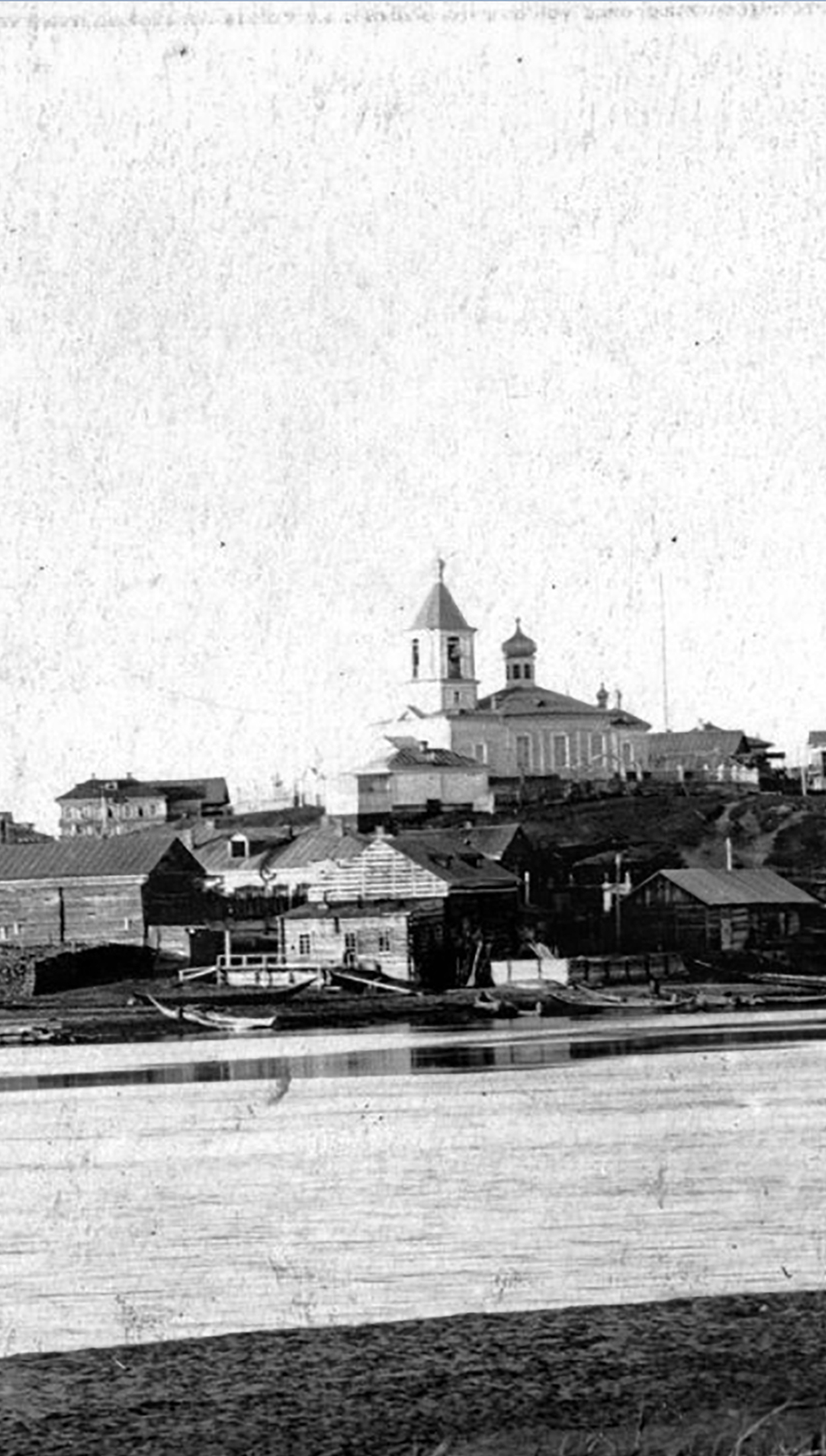

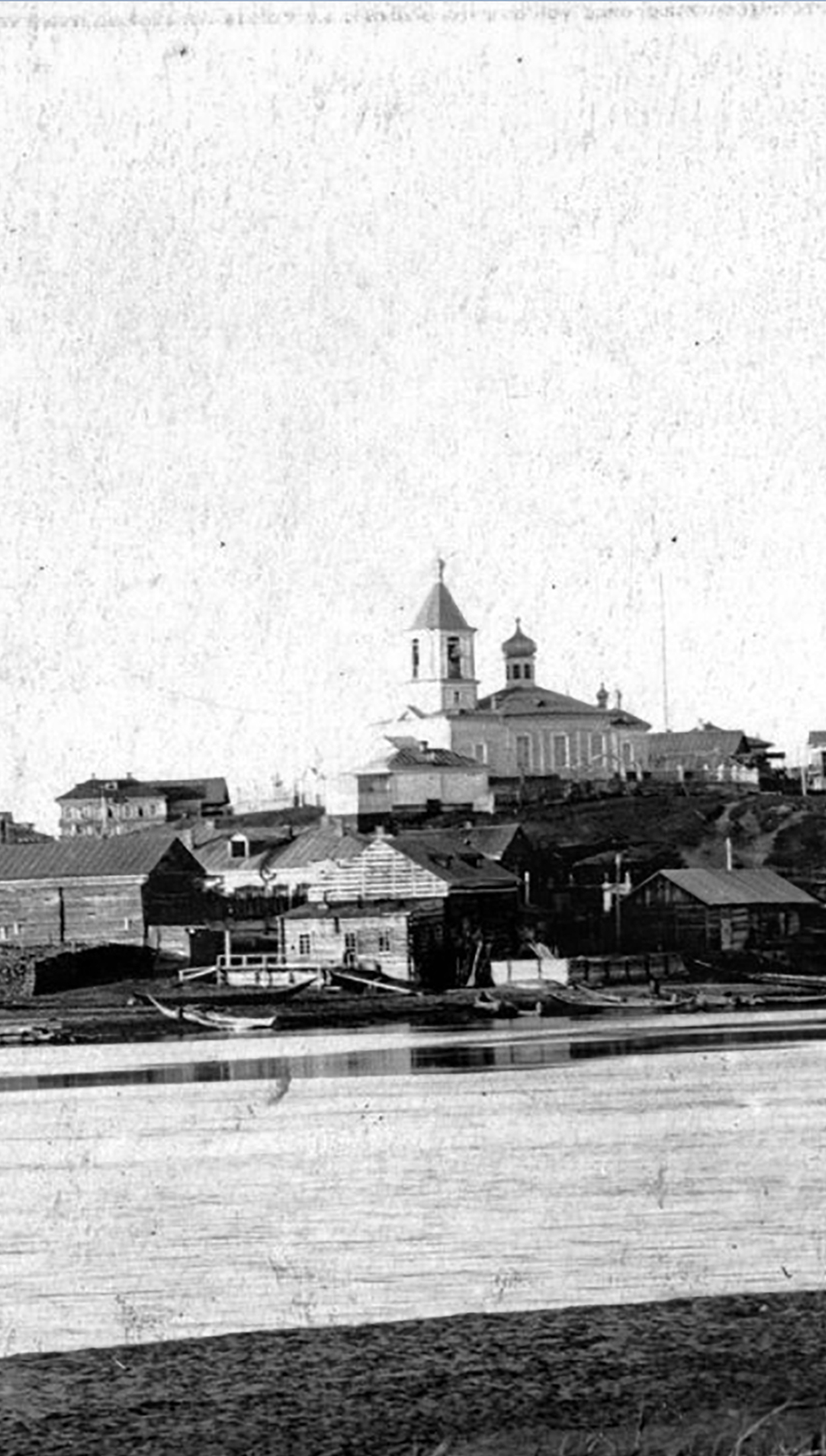

Первая деревянная церковь Василия Великого в селе Обдорск. 1890 г.

Крепость служила для защиты русских поселенцев от набегов местных народов и для контроля за сбором налога пушниной с коренного населения — ясака. Воевода города Березова присылал в Обдорский острог около 50 казаков для несения караульной службы, которые ежегодно сменялись. Также крепость была нужна для наблюдения за взиманием пошлин и движением товаров в Мангазею на реке Таз. Это был первый русский город за Полярным кругом и крупный торговый центр начала XVII века.

Обдорск промысловый

Во второй половине XVIII века острог утратил военные функции, и в 1799 году гарнизон был расформирован. В 1807 году тобольский губернатор Алексей Михайлович Корнилов приказал снести обветшавшую крепость. Обдорская застава стала селом, которое в 1807–1923 годах было центром Обдорской волости в Березовском уезде Тобольской губернии.

В XIX столетии население села занималось охотничьим и рыболовным промыслом, а также торговлей, этому способствовало расположение города на крупной судоходной реке. Ежегодно с 15 декабря по 25 января проходила Обдорская ярмарка, которая была одной из наиболее значимых в Тобольской губернии. Сюда привозили продовольствие и различные товары для обдорян, а вывозилась охотничья и рыболовная продукция.

Салехардский консервный комбинат. 1930-е гг.

Обдорск — центр распространения православия в Арктике

Обдорск был центром христианизации коренных народов Севера. Первый храм — Васильевская церковь — появился в первое десятилетие после его основания, в 1602 году. Его прихожанами было и русское население, и новообращенные ханты и ненцы. Священники обдорских храмов вели миссионерскую деятельность, но долгое время она не была регулярной и не встречала массового отклика. Результаты проповеднической работы стали заметными только после образования в 1853 году Обдорской православной миссии.

В 1898–1910 годах главой миссии был Иван Семенович Шемановский. Благодаря его деятельности в Обдорске появилась библиотека и этнографическая коллекция, ставшая впоследствии основой краеведческого музея.

Вид c реки Полуй на Церковь Василия Великого в Обдорске. 1925 г.

Обдорск в начале XX века

Как и многие сибирские города, Обдорск был местом ссылки революционеров. Некоторые из них внесли свой вклад в изучение края, например этнограф Виктор Викторович Бартенев и метеоролог Иван Антонович Гервасий. Сосланный в 1907 году в Обдорск Лев Троцкий до поселка не доехал, по пути совершив побег из Березова.

24 апреля 1918 года в Обдорске была провозглашена советская власть. Ее установление и начавшаяся Гражданская война первоначально не вызвали больших изменений в местной жизни, но 17–20 марта 1921 года вспыхнул Обдорский мятеж, который был частью Западно-Сибирского антибольшевистского восстания. Он привел к большому числу жертв среди обдорян.

Похороны жертв кулацко–эсэровского мятежа в Обдорске. 1921 г.

Салехард в советское время и сейчас

3 ноября 1923 года село стало центром Обдорского района Уральской области, 10 декабря 1930 года — центром Ямальского (Ненецкого) национального округа в составе Уральской области. 20 июня 1933 года Обдорск получил новое название — Салехард, а 27 ноября 1938 года ему был присвоен статус города.

Ямало-Ненецкий округ, центром которого Салехард является с момента его образования, последовательно входил в состав четырех областей: Уральской (1930–1934), Обско-Иртышской (1934), Омской (1934–1939) и Тюменской (1939–1977). Каждая следующая область появлялась путем выделения из предыдущей. Статус автономного Ямало-Ненецкий округ получил в 1977 году. С 1992 года Ямало-Ненецкий автономный округ с центром в Салехарде является одним из субъектов Российской Федерации.

Мост через реку Шайтанку в Салехарде. 1968–1975 гг.

Строительство железной дороги

В 1949–1953 годах Салехард — один из центров строительства железной дороги Чум — Лабытнанги — Салехард — Пур — Игарка, которую часто называют Трансполярной магистралью. После смерти Иосифа Сталина дорога оказалась заброшенной, был достроен лишь небольшой ее участок. От станции Чум магистраль дошла до Лабытнанги, который находится на левом берегу Оби, напротив Салехарда. Таким образом, в столице Ямала железной дороги нет, а ближайшая к Салехарду железнодорожная станция расположена на другом берегу реки.

С 1930-х годов по настоящее время Салехард развивается в основном как административный и культурный центр. В 1990 году Салехард был включен в Список исторических городов России. После пересмотра в 2010 году список был сокращен более чем в 10 раз (из 478 городов остался лишь 41), и Салехард в него не вошел.

Строительство ЖД дороги в тундре

Обдорск промысловый

Во второй половине XVIII века острог утратил военные функции, и в 1799 году гарнизон был расформирован. В 1807 году тобольский губернатор Алексей Михайлович Корнилов приказал снести обветшавшую крепость. Обдорская застава стала селом, которое в 1807–1923 годах было центром Обдорской волости в Березовском уезде Тобольской губернии.

В XIX столетии население села занималось охотничьим и рыболовным промыслом, а также торговлей, этому способствовало расположение города на крупной судоходной реке. Ежегодно с 15 декабря по 25 января проходила Обдорская ярмарка, которая была одной из наиболее значимых в Тобольской губернии. Сюда привозили продовольствие и различные товары для обдорян, а вывозилась охотничья и рыболовная продукция.

Салехардский консервный комбинат. 1930-е гг.

Обдорск — центр распространения православия в Арктике

Обдорск был центром христианизации коренных народов Севера. Первый храм — Васильевская церковь — появился в первое десятилетие после его основания, в 1602 году. Его прихожанами было и русское население, и новообращенные ханты и ненцы. Священники обдорских храмов вели миссионерскую деятельность, но долгое время она не была регулярной и не встречала массового отклика. Результаты проповеднической работы стали заметными только после образования в 1853 году Обдорской православной миссии.

В 1898–1910 годах главой миссии был Иван Семенович Шемановский. Благодаря его деятельности в Обдорске появилась библиотека и этнографическая коллекция, ставшая впоследствии основой краеведческого музея.

Вид c реки Полуй на Церковь Василия Великого в Обдорске. 1925 г.

Обдорск в начале XX века

Как и многие сибирские города, Обдорск был местом ссылки революционеров. Некоторые из них внесли свой вклад в изучение края, например этнограф Виктор Викторович Бартенев и метеоролог Иван Антонович Гервасий. Сосланный в 1907 году в Обдорск Лев Троцкий до поселка не доехал, по пути совершив побег из Березова.

24 апреля 1918 года в Обдорске была провозглашена советская власть. Ее установление и начавшаяся Гражданская война первоначально не вызвали больших изменений в местной жизни, но 17–20 марта 1921 года вспыхнул Обдорский мятеж, который был частью Западно-Сибирского антибольшевистского восстания. Он привел к большому числу жертв среди обдорян.

Похороны жертв кулацко–эсэровского мятежа в Обдорске. 1921 г.

Салехард в советское время и сейчас

3 ноября 1923 года село стало центром Обдорского района Уральской области, 10 декабря 1930 года — центром Ямальского (Ненецкого) национального округа в составе Уральской области. 20 июня 1933 года Обдорск получил новое название — Салехард, а 27 ноября 1938 года ему был присвоен статус города.

Ямало-Ненецкий округ, центром которого Салехард является с момента его образования, последовательно входил в состав четырех областей: Уральской (1930–1934), Обско-Иртышской (1934), Омской (1934–1939) и Тюменской (1939–1977). Каждая следующая область появлялась путем выделения из предыдущей. Статус автономного Ямало-Ненецкий округ получил в 1977 году. С 1992 года Ямало-Ненецкий автономный округ с центром в Салехарде является одним из субъектов Российской Федерации.

Мост через реку Шайтанку в Салехарде. 1968–1975 гг.

Строительство железной дороги

В 1949–1953 годах Салехард — один из центров строительства железной дороги Чум — Лабытнанги — Салехард — Пур — Игарка, которую часто называют Трансполярной магистралью. После смерти Иосифа Сталина дорога оказалась заброшенной, был достроен лишь небольшой ее участок. От станции Чум магистраль дошла до Лабытнанги, который находится на левом берегу Оби, напротив Салехарда. Таким образом, в столице Ямала железной дороги нет, а ближайшая к Салехарду железнодорожная станция расположена на другом берегу реки.

С 1930-х годов по настоящее время Салехард развивается в основном как административный и культурный центр. В 1990 году Салехард был включен в Список исторических городов России. После пересмотра в 2010 году список был сокращен более чем в 10 раз (из 478 городов остался лишь 41), и Салехард в него не вошел.

Строительство ЖД дороги в тундре

Город и его жители в период Великой Отечественной войны

Жители Ямало-Ненецкого национального округа и Салехарда внесли важный вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Они защищали Северный морской путь, сражались на фронтах и работали в тылу.

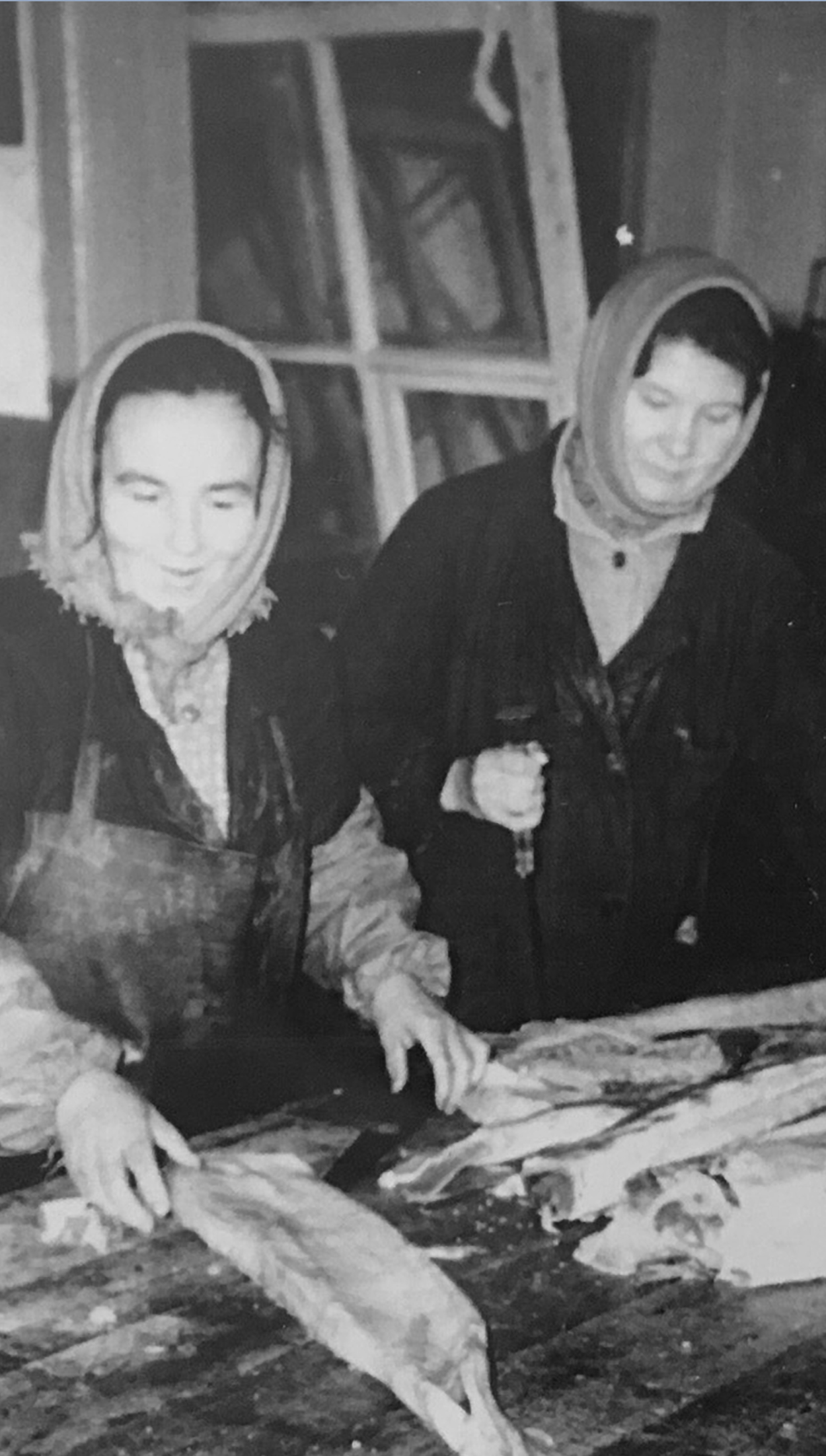

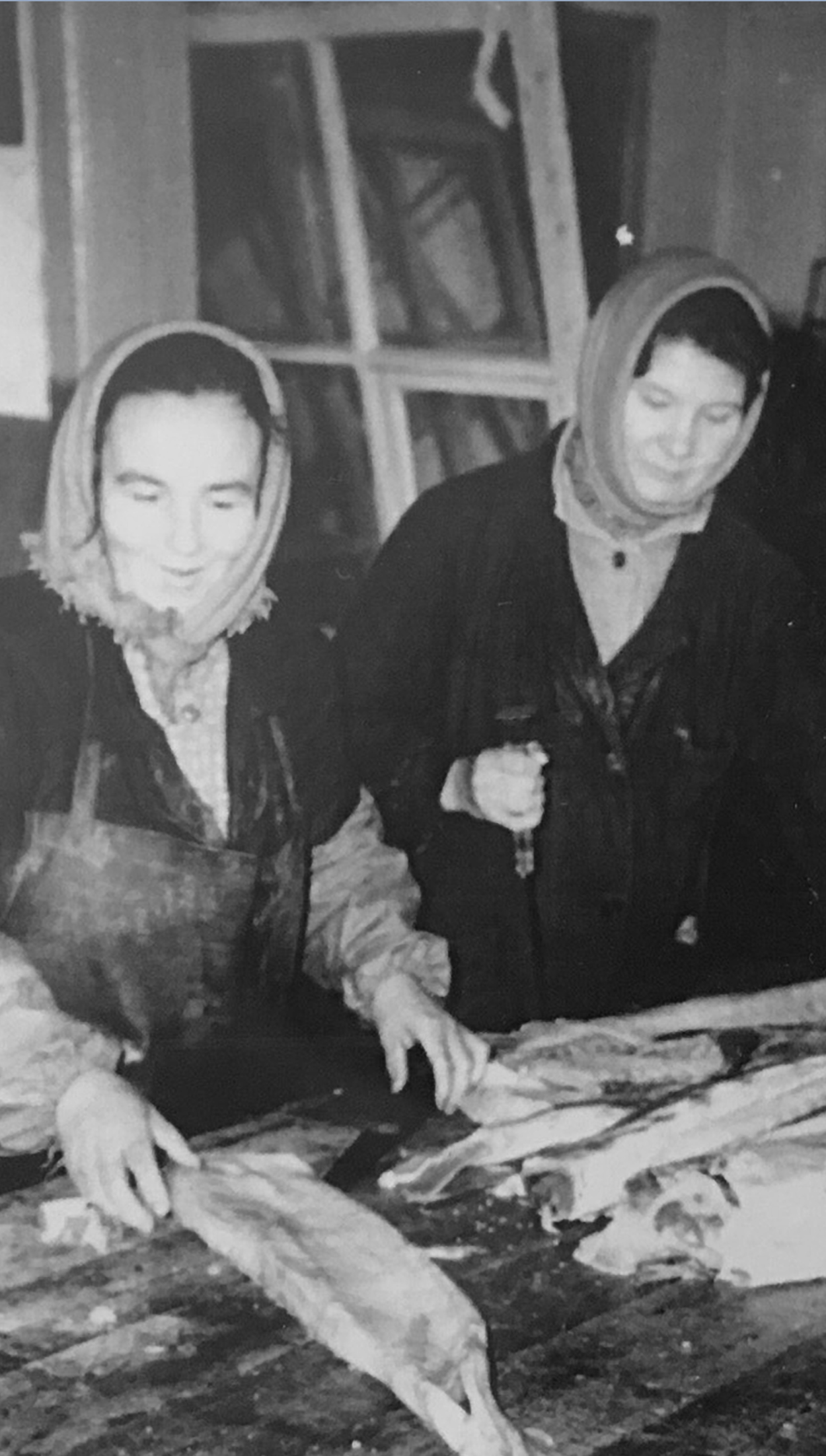

Кладовщица З.В. Милютина и приёмщица Н.К. Тарлатова упаковывают тёплые вещи для отправки на фронт. 1941–1945 гг.

Боевые подвиги и защита Севморпути

В 1939 году в Ямало-Ненецком национальном округе проживало около 46 тысяч человек, из них 12,7 тысячи человек — в Салехарде. Во время войны в округе было мобилизовано 8982 человека, из которых с фронта не вернулись 2282 ямальца: 1881 — погиб, 173 — пропали без вести, 228 — скончались от ран. Более 3000 человек были награждены орденами и медалями. Семь ямальцев стали Героями Советского Союза: А. М. Матросов, Н. В. Архангельский и В. Н. Егоров погибли на фронте; В. И. Давыдов, И. В. Корольков, В. А. Борисов и П. Я. Панов возвратились с войны.

Александр Матросов

В 1942–1944 годах военные действия проходили у берегов Ямала. Вдоль северного побережья проходили маршруты арктических конвоев — грузовых судов под защитой военных кораблей. За все время войны было организовано 1548 внутренних советских конвоев и 78 — союзников, США и Великобритании. Германские войска пытались взять под контроль Северный морской путь и перерезать эту транспортную артерию. В Карском море немецкий линкор «Адмирал Шпеер» и подводные лодки атаковали арктические конвои и топили корабли, обстреливали побережье, заходили в Обскую губу и минировали ее. Беломорская военная флотилия Северного флота и авиация защищали Северный морской путь, не допуская его блокады.

Немецкий линкор «Адмирал Шеер». Середина XX в.

Немецкий линкор «Адмирал Шеер». 1939 г.

Трудовой вклад ямальцев

Медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 гг.» были награждены около 7 тысяч ямальцев. Их основной трудовой вклад в Победу — это рыболовство, оленеводство и заготовка пушнины. Пушнина являлась источником валюты, которой оплачивались поставляемые союзниками оружие, продовольствие и товары.

Салехардский консервный комбинат. 1930-е гг.

С началом военных действий рыболовство в западных и южных регионах было невозможно или затруднено. Поэтому на Север легла основная задача по вылову рыбы и выпуску рыбной продукции. На Ямале работали 12 рыбозаводов и 66 рыболовецких колхозов. За годы войны в округе было добыто 840 тысяч центнеров рыбы. Это на 70 % больше улова 1936–1940 годов. Салехардский консервный комбинат в 1941–1945 годы произвел в 2,5 раза больше продукции, чем за предыдущие десять лет, а всего на Ямале было выпущено 22 млн банок консервов (рыбы, оленины, дичи).

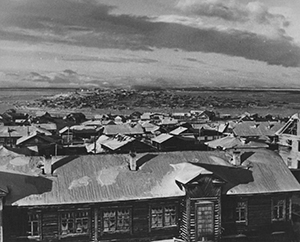

Вид в сторону Рыбокомбината в Салехарде. 1952 г.

По количеству оленей Ямал в начале войны занимал второе место в СССР, уступая лишь Чукотке. В военные годы оленеводство было ориентировано на мясозаготовки и осуществление перевозок: из коренных жителей Ямала формировались оленно-транспортные отряды, которые перевезли через линию фронта 8 тысяч солдат и партизан, эвакуировали с поля боя более 10 тысяч раненых, доставили более 17 тысяч тонн военных грузов.

Здание Ямало–Ненецкого окружкома КПСС в Салехарде. 1971–1975 гг.

Вечный огонь и скульптура «Скорбящий солдат» в Салехарде

Память о войне

В Салехарде два мемориала, в которых увековечена память о Великой Отечественной войне. В 1975 году на площади Победы был открыт мемориал, состоящий из стелы и Вечного огня. После обновления в 1995 году мемориал был расширен. Была добавлена скульптура «Скорбящий солдат» и высокий обелиск, под которым хранится земля с мест захоронения павших салехардцев. В 2010 году в Салехарде появился новый масштабный мемориальный комплекс — Парк Победы.

- Источник: © Туристер – одно из крупнейших в СНГ сообществ опытных путешественников

- Источник: © Сайт «Mediasole.ru»

- Источник: © Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»

- Источник: © Статья «Рыбная легенда Ямала» на livejournal.com

- Источник: © Pinterest

- Источник: © Topwar.ru – военное обозрение

- Источник: © Сайт «Rus.ye02.ru»

- Источник: © Информационное агентство Regnum

- Источник: © PROEHAL.ru – Отзывы о городах и достопримечательностях

- Источник: © Фотобанк Фотодженика

- Источник: © Википедия. Свободная энциклопедия

- Источник: © Статья «Чем нас разочаровал Салехард» на livejournal.com

- Источник: © Википедия. Свободная энциклопедия

- Источник: © Википедия. Свободная энциклопедия

- Источник: © Krot.info – картинки и фото высокого разрешения

- Источник: © ФГБУК «Центральный музей железнодорожного транспорта РФ»

- Источник: © Retro View of Mankind's Habitat

- Источник: © Retro View of Mankind's Habitat

- Источник: © Сайт «СтройСам»

- Источник: © Статья «Восстание в Обдорске 1921 года» на dzen.ru

- Источник: © Retro View of Mankind's Habitat

- Источник: © Retro View of Mankind's Habitat

- Источник: © Служба государственной охраны объектов культурного наследия Ямало–Ненецкого автономного округа

- Источник: © Яндекс

Места

Железнодорожная станция Лабытнанги

Ближайшая к Салехарду железнодорожная станция находится в городе Лабытнанги. В Салехарде могла появиться и своя станция, но стройка, официально названная «№ 501 ГУЛАГа», была заброшена после смерти Сталина.

Церковь Святых Апостолов Петра и Павла

В 1894 году в городе появилась первая каменная церковь — монументальное здание на вечной мерзлоте. Сейчас храм является кафедральным собором Салехардской епархии.

Музей-квартира ненецкого писателя и поэта Л. В. Лапцуя

Леонид Васильевич Лапцуй — ненецкий писатель и поэт. В 1994 году в бывшей квартире литератора был открыт музей, посвященный его жизни и творчеству. Здесь организовывают Лапцуевские чтения и литературные вечера.

Музей авиации под открытым небом

Музей возник в 1970-х годах, когда сотрудники аэропорта установили на постаменты несколько списанных самолетов. Сейчас здесь собраны основные виды самолетов и вертолетов, когда-либо летавших над Ямалом.

Парк Победы

Парк Победы в Салехарде занимает площадь 19,8 гектара. Ядро комплекса — Пантеон, внутри которого горит Вечный Огонь, установлены плиты с именами погибших салехардцев и гранитные обелиски с золотыми звездами.

Стела «Полярный круг» («66 параллель»)

В 2003 году в Салехарде появился памятник «66 параллель», посвященный факту расположения города на Северном полярном круге. Визуально он повторяет первую стелу 1980 года, но выполнен из современных материалов.

Скульптура «Мамонт»

На въезде в Салехард расположена десятиметровая статуя мамонта. Ее установили, когда в районе Обской губы нашли сохранившиеся останки детеныша мамонта, названного «мамонтенком Машей»

г. Салехард, Памятник геологу Ф. К. Салманову

В 2009 году в Салехарде появился памятник геологу Ф. К. Салманову — первооткрывателю сибирской нефти. На гранитном постаменте установлена бронзовая фигура исследователя, шагающего вперед.

Обдорский острог

Реконструкция деревянной крепости, давшей начало Салехарду и русскому освоению Ямала, началась в 1992 году, а в 2006 году историко-архитектурный комплекс «Обдорский острог» стал открыт для посетителей.

Комплекс усадьбы конца XIX века

Деревянная усадьба купцов Тереньтевых построена в 1989 году и сохранилась до наших дней. Это один из редких уцелевших памятников деревянного зодчества на Севере России.

Здание торгового дома «И. Н. Корнилов и наследники»

Комплекс зданий торгового дома «И. Н. Корнилов и наследники» — первое гражданское каменное здание Салехарда. До наших дней сохранился главный дом комплекса. Сейчас здесь находятся магазины

Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс имени И. С. Шемановского

В 1906 году И. С. Шемановский создал Хранилище коллекций по этнографии инородцев Тобольского Севера. На его основе возник современный Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс, носящий имя создателя.

Окружной центр национальных культур и памятник коренным малочисленным народам Севера

Окружной центр национальных культур стремится сохранять традиции коренных народов Севера. В нем действуют 23 творческих коллектива и проходят различные культурные мероприятия.

Природно-этнографический комплекс в поселке Горнокнязевск

Природно-этнографический комплекс был открыт в 2001 году. Здесь можно узнать, как устроен чум, увидеть орудия труда, охотничье и рыболовное снаряжение, предметы быта, одежду и украшения коренных народов Ямала.

Историческая справка о железнодорожной станции в городе Новом Уренгое

Железнодорожное сообщение в Новом Уренгое начало развиваться с 1982 года, связывая город с «большой землёй». Станция Новый Уренгой, открытая в 1982 году, сегодня является крупнейшей грузопассажирской станцией Ямало-Ненецкого автономного округа.

Богоявленский собор

Богоявленский собор в Новом Уренгое — величественное здание в византийском стиле с тремя золотыми куполами. Его возведение началось в 2007 году. Собор, вмещающий до 650 человек, стал важным духовным центром города.

Соборная мечеть

В 2006 году в Новом Уренгое началось строительство мечети, рассчитанной на 1,5 тысячи прихожан. Она была построена с учётом северного климата и открыта в 2010 году.

Музей изобразительных искусств

Новоуренгойский городской музей изобразительных искусств ведёт свою историю с 1984 года. В его коллекции более 3,2 тысячи произведений, включая графику и живопись советских художников, а также уникальные предметы декоративно-прикладного искусства.

КСЦ «Газодобытчик»

Центр площадью 15 800 кв. м был открыт в 2000 году и включает залы для тренировок, выставок и мероприятий. В нём также проходят занятия коллективов художественной самодеятельности.

Торговый центр «Вертолёт»

Торговый центр, открытый в 2006 году, предлагает разнообразие мебели и аксессуаров, а также фуд-корт и супермаркет. Необычный атрибут — вертолёт «Ми-8» на крыше привлекает внимание посетителей.

Фонтан Парус

Фонтан «Парус» в Новом Уренгое, открытый в 2005 году, стал одним из символов города, создавая атмосферу курорта на Севере России.

Истории

Ямальская резьба по кости

История косторезного промысла на Ямале насчитывает около двух тысяч лет. Из кости делали не только сдержанно декорированные бытовые предметы, но и реалистичные скульптуры.

Строительство № 501 ГУЛАГа

В 1947–1953 годах заключенные ГУЛАГа строили железную дорогу Чум — Игарка. Большая часть работ была проведена, погибли тысячи человек, но стройку закрыли. По-прежнему работает лишь участок Чум — Лабытнанги.

Как «Мёртвая дорога» дала жизнь Новому Уренгою, а он оживил её

В 1947 году началось строительство Трансполярной железнодорожной магистрали. В 1960-х годах работы были прекращены, но оставшаяся после строительства инфраструктура способствовала открытию Уренгойского газового месторождения в 1966 году.

Люди

Виктор Викторович Бартенев

Автор этнографических трудов, посвященных жизни Обдорска и народов Крайнего Севера

Ватолин Константин Фёдорович

Участник Великой Отечественной войны, награждён орденами. После войны стал основателем автотранспортного предприятия в Новом Уренгое, сыграв важную роль в газовой промышленности региона.

Оруджев Сабит Атаевич

Выдающийся советский государственный деятель и Герой Социалистического Труда. Занимал ключевые посты в нефтяной и газовой промышленности СССР, способствуя открытию Уренгойского газоконденсатного месторождения.

Другие города

Грязи

На территории современных Грязей с 1710 года находилось небольшое поселение. Датой основания города считается 1868 год, когда через Грязи прошла железнодорожная линия Козлов — Воронеж.

Кунгур

Старинный город Кунгур на Сибирском тракте прозвали чайной столицей России. Название - тюркского происхождения: "унгур" означает "щель в скале". Здесь находится знаменитая Ледяная пещера.

Вышний Волочек

Наиболее часто датой первого упоминания Вышнего Волочка называют 1437 год, когда предстоятель Русской церкви митрополит Исидор проследовал через него на Флорентийский собор.

Бийск

Бийск, город на юге Сибири, известен своей богатой историей и культурным наследием. Выгодное географическое расположение позволило ему стать ключевым транспортным узлом и центром развития торговли.

Новороссийск

Новороссийск у побережья Цемесской бухты Чёрного моря. В городе расположена Военно-морская база Черноморского флота Российской Федерации и крупнейший порт России и Чёрного моря.

Астрахань

Астрахань — один из старейших городов юга России. Город возник в XIII веке, в 1558 году горожане присягнули на верность Ивану Грозному, с тех пор Астрахань стала частью России