Лицевой летописный свод — вершина древнерусской книжной миниатюры

Семнадцать тысяч иллюстраций только в сохранившихся томах, сотни исторических сюжетов, освоенных русской живописью от завязки до кульминации, всё это — уникальный литературный памятник, посвящённый всемирной и русской истории.

История

Лицевой летописный свод, созданный в Александровской слободе по заказу Ивана Грозного, представляет собой уникальный литературный памятник из двенадцати иллюстрированных томов, посвященных всемирной и русской истории.

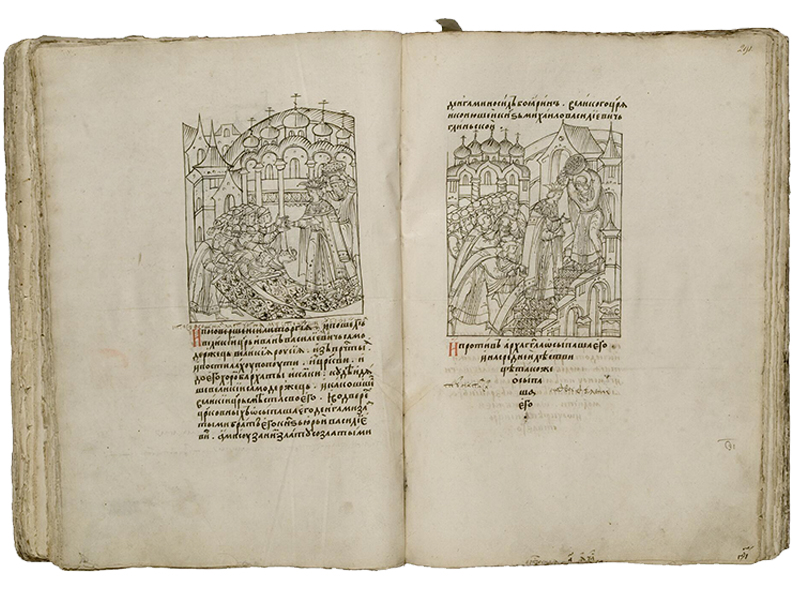

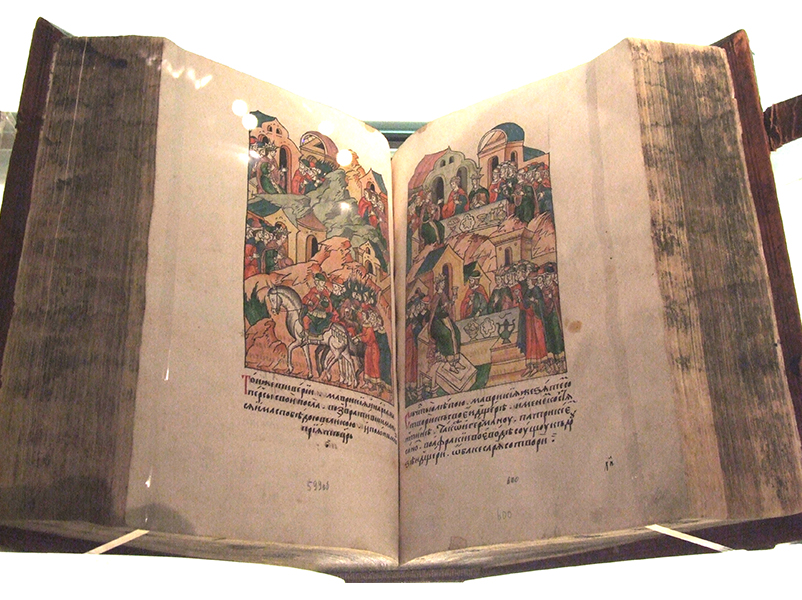

Разворот Лицевого летописного свода

В эпоху русских первопечатников рукописная книжность не только продолжала существовать, но и переживала расцвет. Каллиграфы и иллюстраторы также были приглашены царем в Слободу. Здесь для державного заказчика они в конце 1560-х — середине 1570-х годов создали так называемый Лицевой (с изображениями «лиц», то есть иллюстрированный) летописный свод — памятник, по масштабу имеющий мало аналогов как среди русских, так и среди зарубежных рукописей.

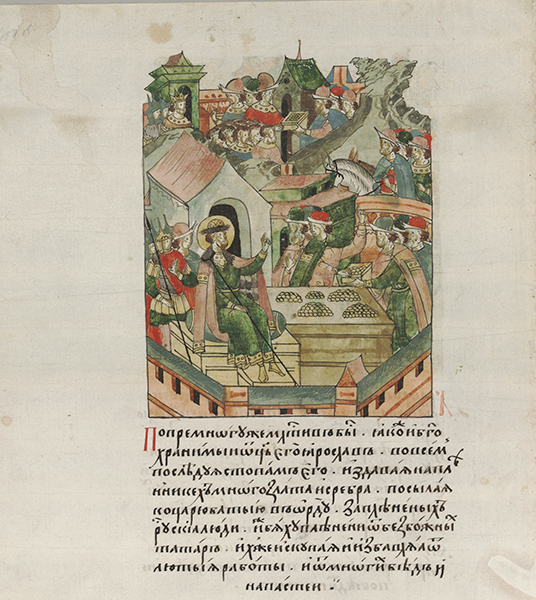

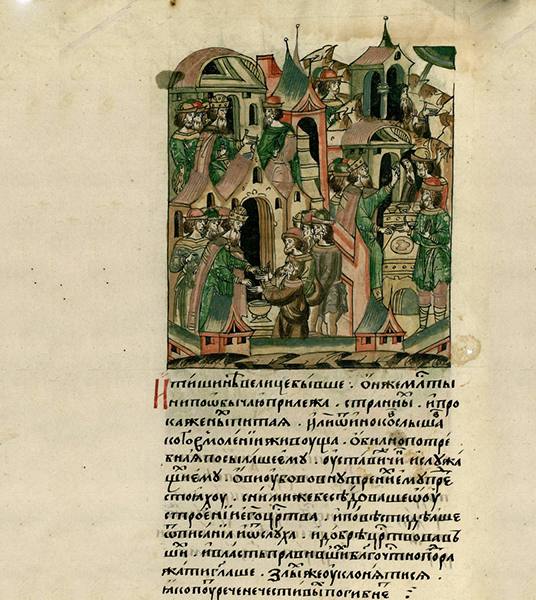

Миниатюра из Лицевого летописного свода

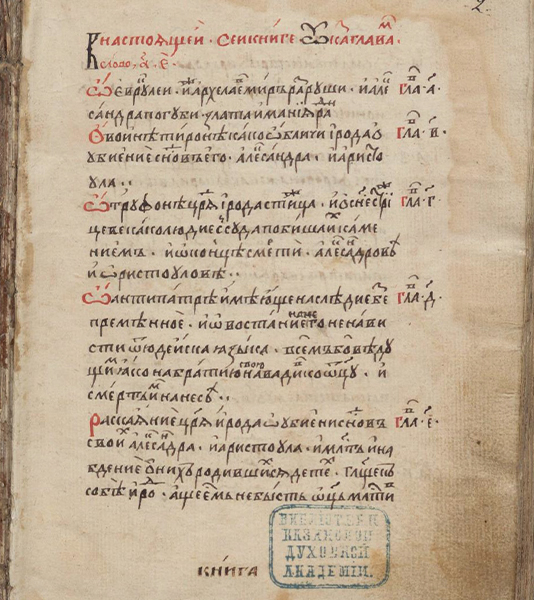

Лицевой свод венчает собой многовековое развитие исторического жанра литературы на Руси. Как правило, исторические сочинения делились на два типа: те, что были посвящены всемирной истории (ученые называют их хронографами), и летописи, где излагалась история отечественная. В Лицевом своде то и другое соединено. Его составители, опытные книжники, использовали летописи и хронографы разных редакций, а также некоторые другие источники — например, «Историю Иудейской войны» Иосифа Флавия в древнерусском переводе, выполненном еще в XI–XII столетиях. Переписчики изготовили двенадцать огромных фолиантов. Четыре из них были посвящены истории Древнего мира и Византии до ее падения, а остальные восемь — русской истории, причем период царствования самого Ивана IV занимал целых два тома. Две книги — посвященные Византии X–XV веков и истории Древней Руси до начала XII века — до нас не дошли.

Книга Иосифа Флавия «История Иудейской войны»

Миниатюра из Лицевого летописного свода «Аргонавт Язон убивает дракона»

Сохранившиеся тома имеют объем от 626 до 1 469 листов. Они представляют собой не только литературный памятник, но и высочайшее достижение древнерусской книжной миниатюры. Летописи и хроники в «лицах» — огромная редкость для средневековой (не только русской) письменности. Число миниатюр в книгах того времени часто бывает не очень велико. В Лицевом же своде десять тысяч сохранившихся листов покрыты более чем 17 тысячами иллюстраций, причем почти все из них занимают две трети страницы. На изготовление Лицевого свода должно было уйти несколько лет. Карандашные наброски обводились пером или кистью и затем раскрашивались. К сожалению, ни о руководителях этой труднейшей работы, ни о мастерах-исполнителях мы ничего не знаем.

Миниатюра из Лицевого летописного свода «Александр Невский посылает в Орду выкуп за русских пленных»

Миниатюры летописного свода написаны в едином стиле, уходящем корнями в искусство Византии. Его торжественность не мешает художникам свободно работать с цветом или формой. В изображении того или иного сюжета они достигали удивительной цельности. В частности, когда мастерам приходилось иллюстрировать краткий отрывок текста, то завязка, кульминация и развязка без натяжек умещались на одной-единственной миниатюре. Сотни, если не тысячи исторических сюжетов были освоены русской живописью впервые.

«Царственная книга» - последняя часть Лицевого летописного свода

Лицевой летописный свод

Сохранившиеся тома Лицевого свода имели разную судьбу. В наши дни они хранятся в Государственном историческом музее в Москве, в Библиотеке Российской академии наук и в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге.

Источник: © Сетевой проект Wikimedia Commons

Источник: © Гид по музеям России «Артефакт»

Источник: © Национальная Электронная Библиотека

Источник: © Национальная Электронная Библиотека

Источник: © Государственный каталог музейного фонда РФ

Источник: © Виртуальные выставки в Российской национальной библиотеке

Источник: © Социальная сеть «Вконтакте»

Источник: © Социальная сеть «Вконтакте»