«Золотой» Алдан — центр добычи золота в Якутии

Город Алдан был основан как поселок золотодобытчиков в 1923 году. Он находится в 530 километрах к юго-западу от Якутска на реке Орто-Сала при впадении в нее ручья Незаметный. Алдан — центр золотодобывающей промышленности Якутии.

Символы города

Герб города

Герб города утвержден в 1984 году Городским советом Алдана. Автором проекта был Анатолий Михайлович Кужевский. Геральдический символ города — щит, горизонтально разделенный волнистой перевязью синего цвета. В верхней части изображены три золотые сопки и Луна, разделенная на два полушария — синего и золотого цвета. В нижней части герба изображен наскальный рисунок, символизирующий реку Укаан. На одной из скал у этой реки рисунок и был обнаружен. На нем изображен человек, сидящий на олене.

Флаг Алдана 2022 г.

Герб района

В феврале 2005 года был утвержден герб Алданского района, разработанный А. М. Матвеевым. На нем изображен лазоревый столб и два животных — медведь и соболь, стоящие в красном поле герба. Звери держат в передних лапах солнце. На гербе в форме дуги расположены семь алмазов. Все элементы герба аллегорически отражают специфику исторического и социально-экономического развития региона: звери — типичные представители местной фауны, лазоревый столб символизирует как реку Алдан, так и железную дорогу, пересекающую весь район. Алмазы обозначают принадлежность района к Якутии, известной своими алмазными месторождениями.

Герб Алданского района

Флаг

В основу флага Алдана, утвержденного в марте 2022 года, было положено изображение городского герба. Основной цвет полотнища — красный, на его фоне помещена золотая фигура человека, скачущего на олене, сверху над ними символическое изображение Луны. Ниже расположена белая извилистая полоса, изображающая реку Алдан, а нижняя часть полотнища флага представляет собой зеленую полосу с тремя треугольниками желтого (золотого) цвета. Они символизируют природные богатства региона — лесные массивы и залежи полезных ископаемых, главным из которых является золото.

Герб Алданского района 2005 г.

История города

Происхождение названия

Есть несколько версий происхождения названия города. По одной из них, оно связано с тюркским словом, означающим «золото». По другой версии, название происходит от тюркского слова «олдан», то есть «бок» или «край», и относится к реке, протекающей на краю города. Еще один вариант связывает название с эвенкийским словом «алдун», которое означает каменистую местность.

Основание поселка Незаметный

С давних времен здесь жили эвенки, которые занимались охотой, рыболовством, оленеводством. В начале ХХ века на территорию современного Алданского района пришли старатели, которые начали добычу золота. 19 июня 1923 года двое из них, Михаил Прокопьевич Тарабукин и Вальдемар Петрович Бертин, вблизи от месторождения золота основали поселок. Он получил название от находящегося рядом ручья — Незаметный.

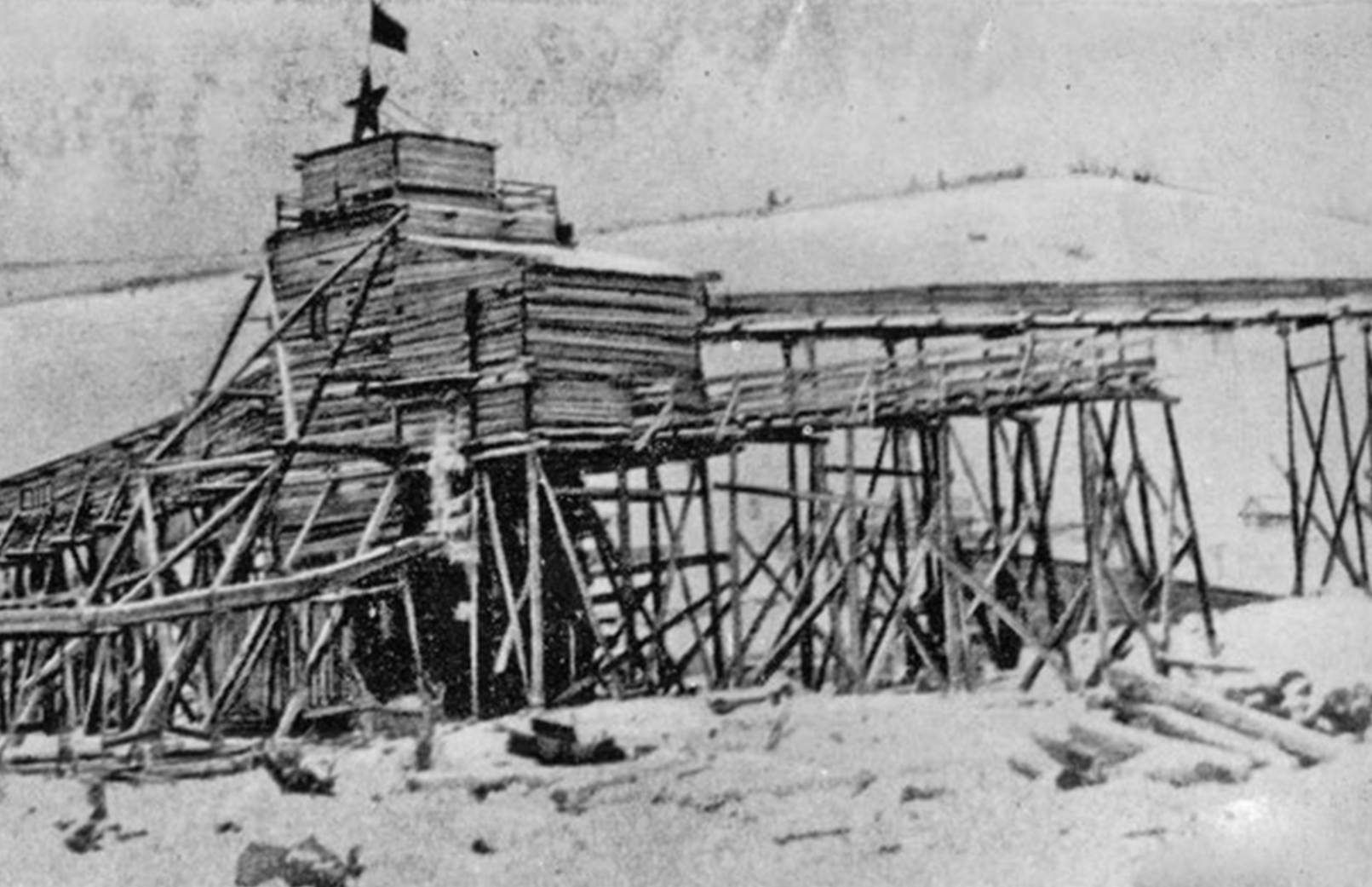

Прииск Незаметный. 1920–1930-е гг.

К 1924 году население поселка достигло нескольких тысяч человек. В этом же году был образован трест «Алданзолото» и создан районный комитет партии большевиков. В течение 1920-х годов поселение у прииска росло. Шло жилищное строительство, появилась общественная баня, радиостанция, дом милиции, клуб, изба-читальня. Началось строительство автомобильных дорог, связавших поселок с Якутском и другими населенными пунктами. Появилось регулярное судоходное движение по реке Алдан. В 1925 году был образован Алданский административный округ с центром в городе Томмот, а в 1928 году администрацию перевели в поселок Незаметный. К тому времени здесь уже работала своя электростанция, выпускалась газета «Алданский рабочий», открылось отделение банка.

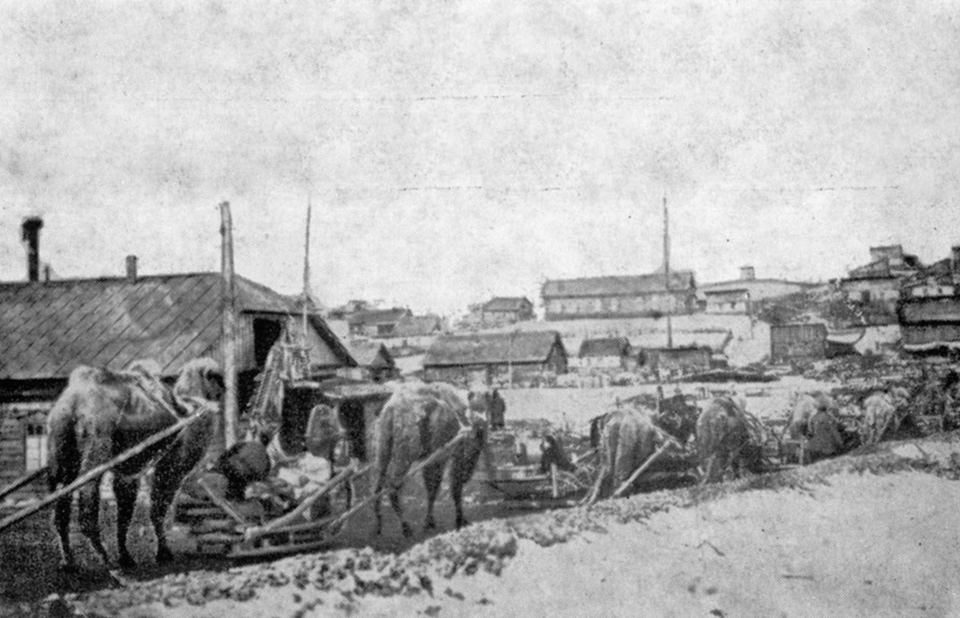

Вид на Алдан. 1920-е гг.

Добыча золота на Алдане. 1920-е гг.

Шахта имени А. Косарева. Якутия, Алдан. 1924 г.

Геолого-разведывательные экспедиции Ю. А. Билибина — как Незаметный стал городом

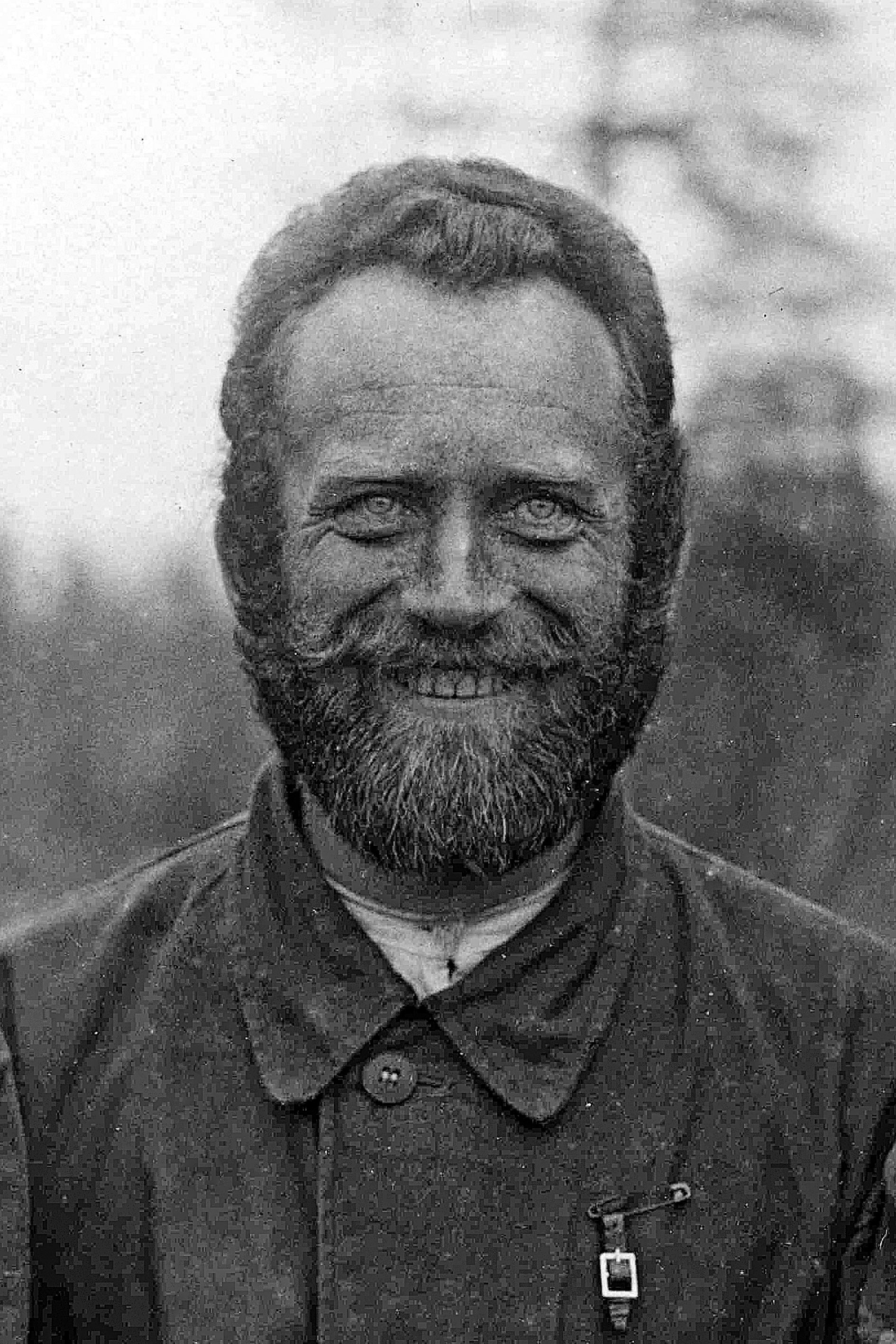

В развитии Алдана большую роль сыграл геолог Юрий Александрович Билибин (1901–1952), который организовал во второй половине 1920-х — 1930-е год несколько геолого-разведывательных экспедиций. Их результатом стало дальнейшее освоение территорий, окружающих современный Алдан. 20 сентября 1932 года поселок Незаметный получил статус города. В мае 1939 года его переименовали в Алдан по названию протекающей неподалеку реки. Население города на тот момент составляло более 19 тысяч человек. В 1930-е годы в Алдане открылся геологический музей, стал работать отдел здравоохранения, появилась авиационно-спортивная секция, детский дом, горный техникум, районная библиотека, школа рабочей молодежи, педагогическое училище.

Юрий Билибин в Алдане. 1928 г.

Алданский горный техникум. Якутия

Доставка грузов в Алдан на верблюдах. 1920-е гг.

Алданский райисполком. 1930-е гг.

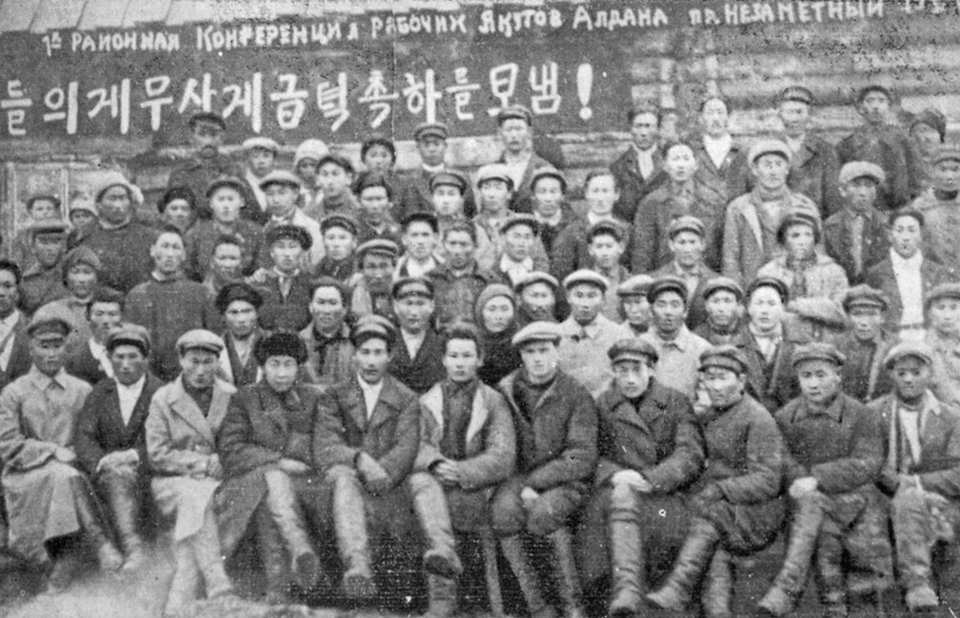

Конференция алданских рабочих. 1933 г.

Подвиги алданцев в Великую Отечественную войну и послевоенное развитие

В военные годы Алдан, как и другие города страны, работал на нужды фронта. В этот период в золотодобывающей и других отраслях промышленности основную работу выполняли молодые люди, женщины и пожилые люди. Семь уроженцев города, воевавших на фронте, получили звания Героев Советского Союза, пятеро из них — посмертно. В 1950–1960-е годы город продолжал развиваться. В 1952 году открылась детская библиотека, через пять лет появилась музыкальная, затем спортивная школа для детей и юношества. В 1961 году в Алдане было открыто медицинское училище.

Алдан 50-е

Центр железнодорожного строительства

В 1985 году Алдан стал площадкой строительства двух железнодорожных магистралей — Байкало-Амурской и Амуро-Якутской. 19 декабря 1992 года в город прибыл первый поезд, было открыто грузовое и пассажирское сообщение. В 2009 году сдано здание железнодорожного вокзала Алдана. Кроме того, в городе находится центральный офис организации «Железные дороги Якутии».

Строительство железной дороги в Алдане. 1985 г.

Алдан современный и промышленный

На сегодняшний день Алдан остается одним из важных центров золотодобывающей промышленности. По некоторым данным, к концу ХХ столетия в Алданском районе было добыто до тысячи тонн золота. В наше время ежегодно здесь добывается до 10 тонн драгоценного металла. Также разрабатывается добыча других полезных ископаемых: каменного угля, слюды, железных и урановых руд, апатитов. В 2009–2010 годах в городе началось строительство новой ветки нефтепровода.

Вид на Алдан.

К 2020 году население Алдана превысило 20 тысяч человек. В городе проживают русские, эвенки, якуты, представители других народов. В Алдане работают учреждения культуры и спорта, постоянно ставятся премьерные спектакли в Театре юного зрителя. Долгое время в городе не было ни одной православной церкви. В марте 1995 года освятили место под церковь, и первый православный храм — в честь святых новомучеников и исповедников российских, открылся в Алдане в 2000 году.

Кем и чем еще знаменит Алдан

Алдан и его улус (район) — родина знаменитых людей. Здесь родился известный советский писатель-фантаст Виктор Колупаев; долгое время в городе жил поэт и общественный деятель Николай Сабаев. Неподалеку от Алдана находятся археологические памятники — стоянки древних людей, их наскальная живопись. С советских времен проводятся археологические экспедиции, результаты их работы важны для систематизации и углубления знаний по первобытной истории Якутии и всего северо-востока Азии.

Алдан и его жители в годы Великой Отечественной войны

В годы Великой Отечественной войны Алдан внес свой вклад в общую победу над врагом. Пока основная часть мужчин сражалась на фронте, молодежь, женщины и пожилые жители города трудились в тылу.

Городские герои

К весне 1942 года в армию ушло около 90 % мужчин города. Всего за четыре года войны на фронт ушло почти 12 тысяч человек. 7130 человек вернулись с войны, а 4610 погибли или пропали без вести. Семеро алданцев — М. С. Жадейкин, С. В. Достовалов, М. Н. Космачев, Г. Д. Кузнецов, В. Н. Стрельцов, И. П. Папышев, М. П. Тепляков — получили звания Героев Советского Союза, пятеро из них удостоились этой награды посмертно. Достойно проявили себя и другие уроженцы Алдана. Ф. Ф. Колесникова наградили тремя орденами Славы, Л. З. Калинников и С. А. Сидельников стали участниками знаменитого Парада Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года. В Алдане проживал А. М. Филь, герой — защитник Брестской крепости, одной из первых принявших удар неприятеля.

Якутский городской военкомат

июль-август 1941 года

Трудовые подвиги

В военные годы, несмотря на многочисленные трудности, была проложена дорога Кадыкчан — Алдан длиной около 750 километров. На ее сооружение ушло 16 месяцев, работы не прерывали и зимой в сильные даже по меркам Якутии морозы. В самом городе был построен запасной аэродром. Алданские автомобилисты из-за нехватки горючего внедряли рационализаторские предложения. В 1943 году на местных машинах начали использовать в качестве топлива дрова, необходимые для этого газогенераторные установки делались прямо на местах.

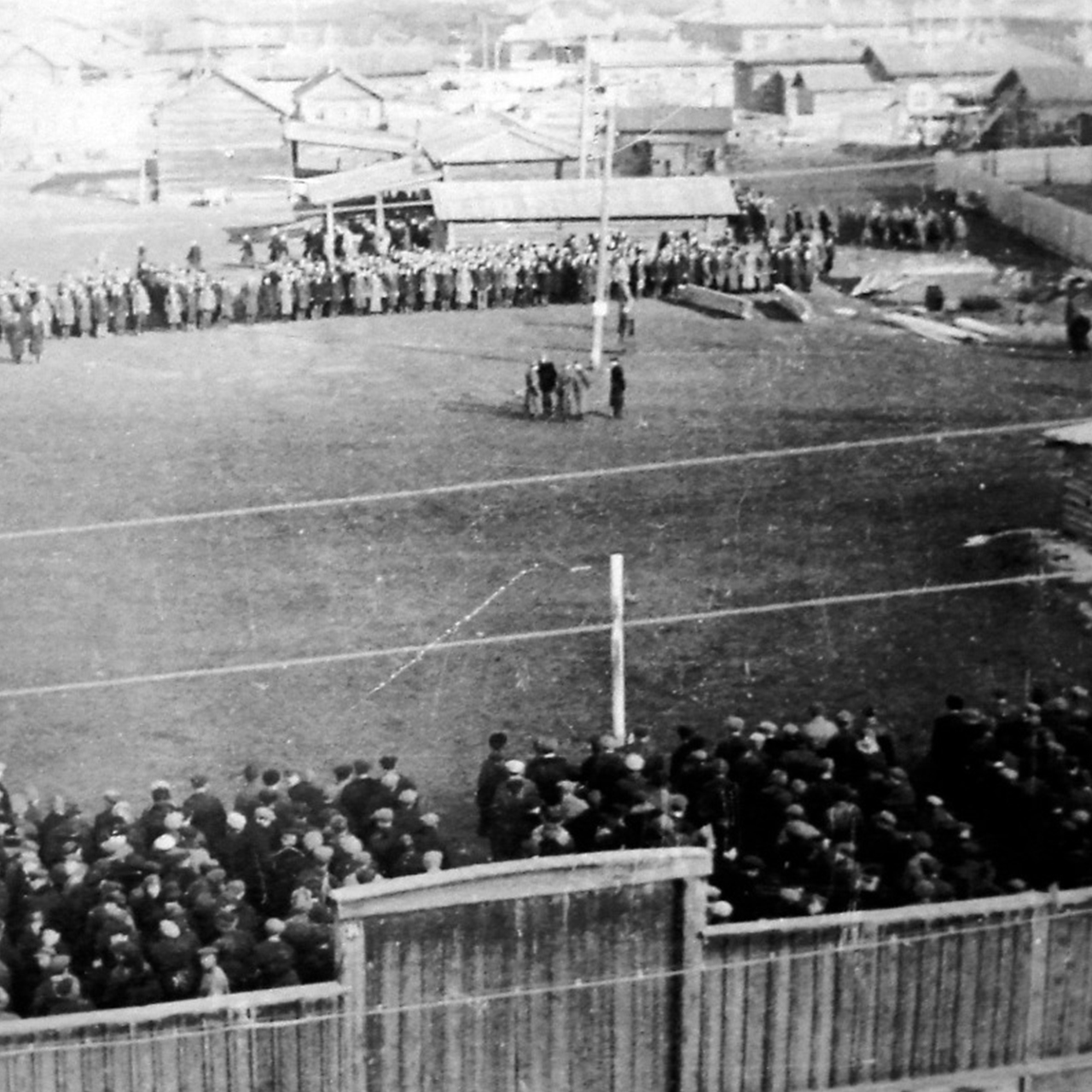

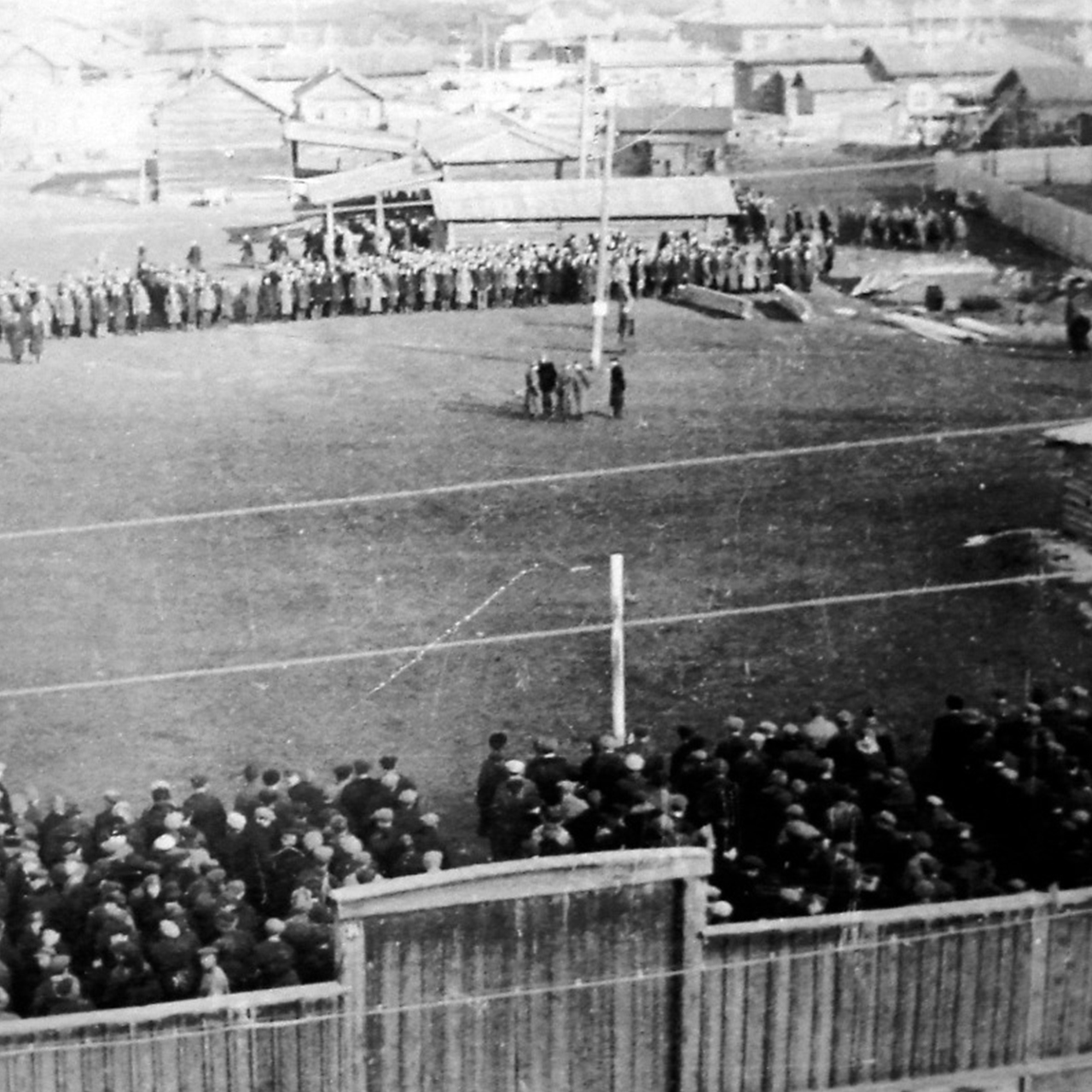

Мобилизация

1941 год

Трудовые подвиги

Продолжалась в Алдане и добыча золота, необходимого стране для обеспечения поставок по ленд-лизу. Вместо ушедших на фронт мужчин на приисках трудились женщины и пожилые люди. В 1941 году в Алданском районе обнаружили Эмельджакское месторождение слюды, и вскоре здесь началась добыча этого стратегически важного сырья. Уже в 1944 году почти половина всей добываемой в Советском Союзе слюды-флогопита, активно используемой в оборонной промышленности, шла из Алдана, в дальнейшем ее доля увеличилась до 80 %. Добывались здесь в больших количествах и другие полезные ископаемые — исландский шпат и горный хрусталь.

Золотодобыча в годы войны

Помощь фронту

Несмотря на тяжелый труд, жители Алдана в годы войны продолжали оказывать фронту финансовую помощь. В ходе развернувшегося по стране сбора средств на нужды фронта работники алданских приисков собрали 2,5 миллиона рублей. В том числе и на эти средства построили и передали Красной армии танковую колонну, получившую название «Советская Якутия». В дальнейшем жители Алдана собрали средства на вторую танковую колонну и на авиаэскадрилью.

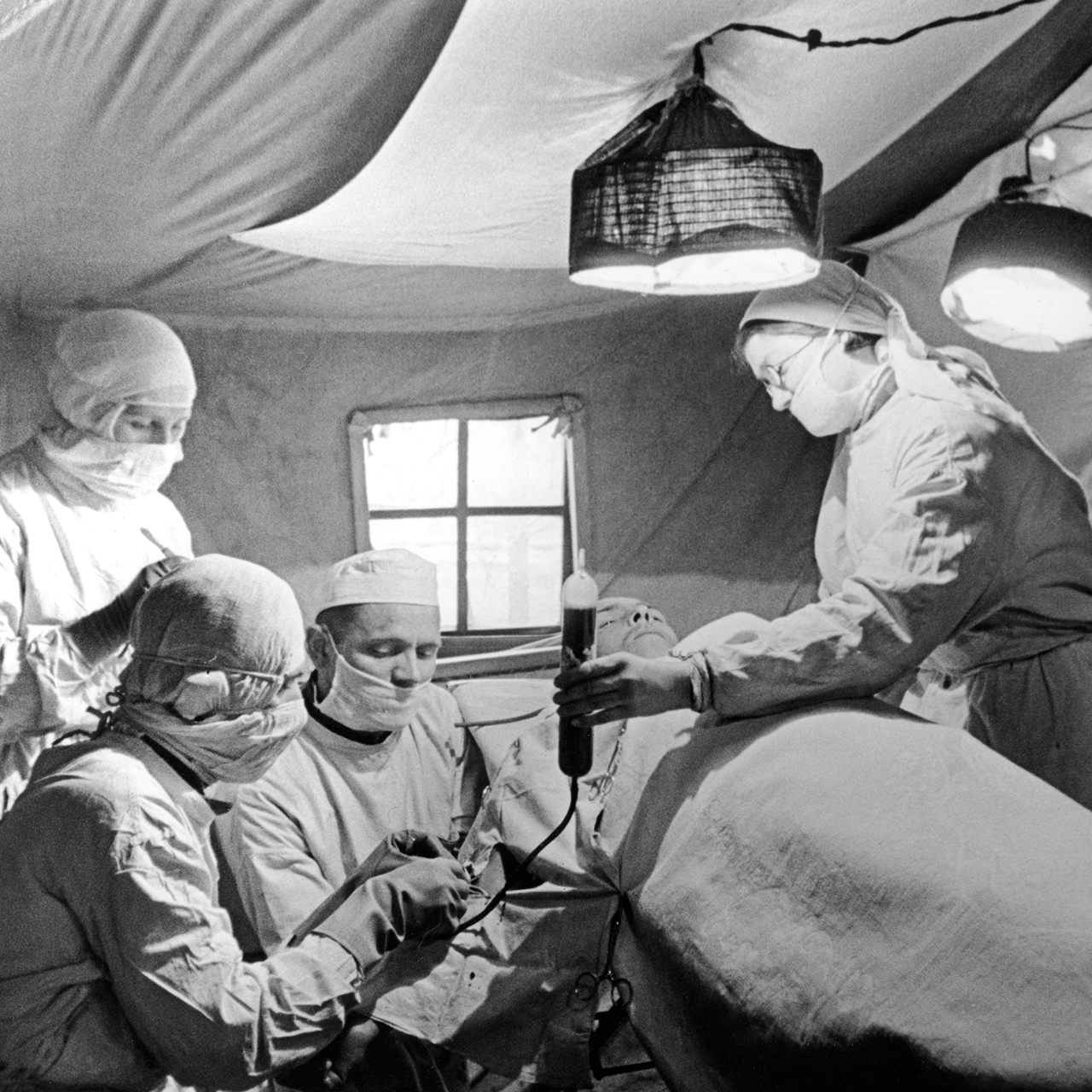

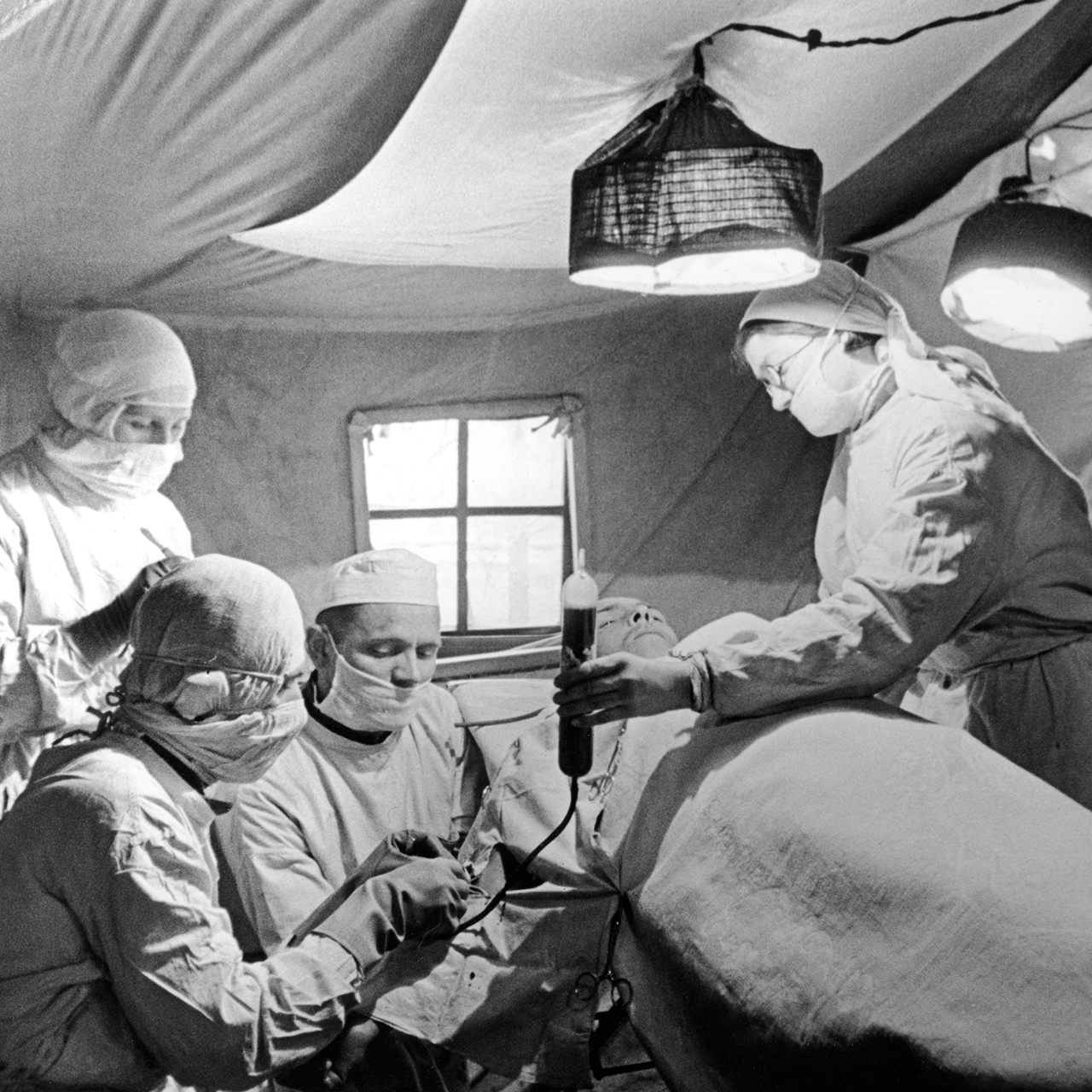

Медики-якутяне на фронте

Городские герои

К весне 1942 года в армию ушло около 90 % мужчин города. Всего за четыре года войны на фронт ушло почти 12 тысяч человек. 7130 человек вернулись с войны, а 4610 погибли или пропали без вести. Семеро алданцев — М. С. Жадейкин, С. В. Достовалов, М. Н. Космачев, Г. Д. Кузнецов, В. Н. Стрельцов, И. П. Папышев, М. П. Тепляков — получили звания Героев Советского Союза, пятеро из них удостоились этой награды посмертно. Достойно проявили себя и другие уроженцы Алдана. Ф. Ф. Колесникова наградили тремя орденами Славы, Л. З. Калинников и С. А. Сидельников стали участниками знаменитого Парада Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года. В Алдане проживал А. М. Филь, герой — защитник Брестской крепости, одной из первых принявших удар неприятеля.

Якутский городской военкомат

июль-август 1941 года

Трудовые подвиги

В военные годы, несмотря на многочисленные трудности, была проложена дорога Кадыкчан — Алдан длиной около 750 километров. На ее сооружение ушло 16 месяцев, работы не прерывали и зимой в сильные даже по меркам Якутии морозы. В самом городе был построен запасной аэродром. Алданские автомобилисты из-за нехватки горючего внедряли рационализаторские предложения. В 1943 году на местных машинах начали использовать в качестве топлива дрова, необходимые для этого газогенераторные установки делались прямо на местах.

Мобилизация

1941 год

Трудовые подвиги

Продолжалась в Алдане и добыча золота, необходимого стране для обеспечения поставок по ленд-лизу. Вместо ушедших на фронт мужчин на приисках трудились женщины и пожилые люди. В 1941 году в Алданском районе обнаружили Эмельджакское месторождение слюды, и вскоре здесь началась добыча этого стратегически важного сырья. Уже в 1944 году почти половина всей добываемой в Советском Союзе слюды-флогопита, активно используемой в оборонной промышленности, шла из Алдана, в дальнейшем ее доля увеличилась до 80 %. Добывались здесь в больших количествах и другие полезные ископаемые — исландский шпат и горный хрусталь.

Золотодобыча в годы войны

Помощь фронту

Несмотря на тяжелый труд, жители Алдана в годы войны продолжали оказывать фронту финансовую помощь. В ходе развернувшегося по стране сбора средств на нужды фронта работники алданских приисков собрали 2,5 миллиона рублей. В том числе и на эти средства построили и передали Красной армии танковую колонну, получившую название «Советская Якутия». В дальнейшем жители Алдана собрали средства на вторую танковую колонну и на авиаэскадрилью.

Медики-якутяне на фронте

Память о войне

Алданцы чтут и сохраняют память о войне и Победе. Именами Героев Советского Союза в Алдане названы городские улицы. В городе на народные средства был возведен обелиск в память о героях войны, а в 1986 году на его месте построили Мемориал Славы. В следующем, 1987 году в Алдане установили памятник Труженикам северных трасс. 10 сентября 2021 года за вклад в дело Великой Победы Алдану присвоили звание Города трудовой доблести.

Мемориал

Источник: © Страница о Якутске – YakutskHistory

Источник: © Национальный архив Республики Саха (Якутия)

Источник: © Сахапарламент.ру – Все о законах

Источник: © Википедия. Свободная энциклопедия

Источник: © Сетевое издание SakhaPress

Источник: © Селигдар – Российский полиметаллический холдинг