Торжок — город золотошвей

Торжок — старинный русский город со своими традициями. Здесь с XIII века процветает и сохраняется до наших дней уникальное ремесло — вышивка золотыми и серебряными нитями по сафьяну и бархату.

Материалы подготовлены ИРИ РАН

Символы города

Официальными символами Торжка считаются герб и флаг. Также у города есть и другие символы — знамя и городской знак.

Герб

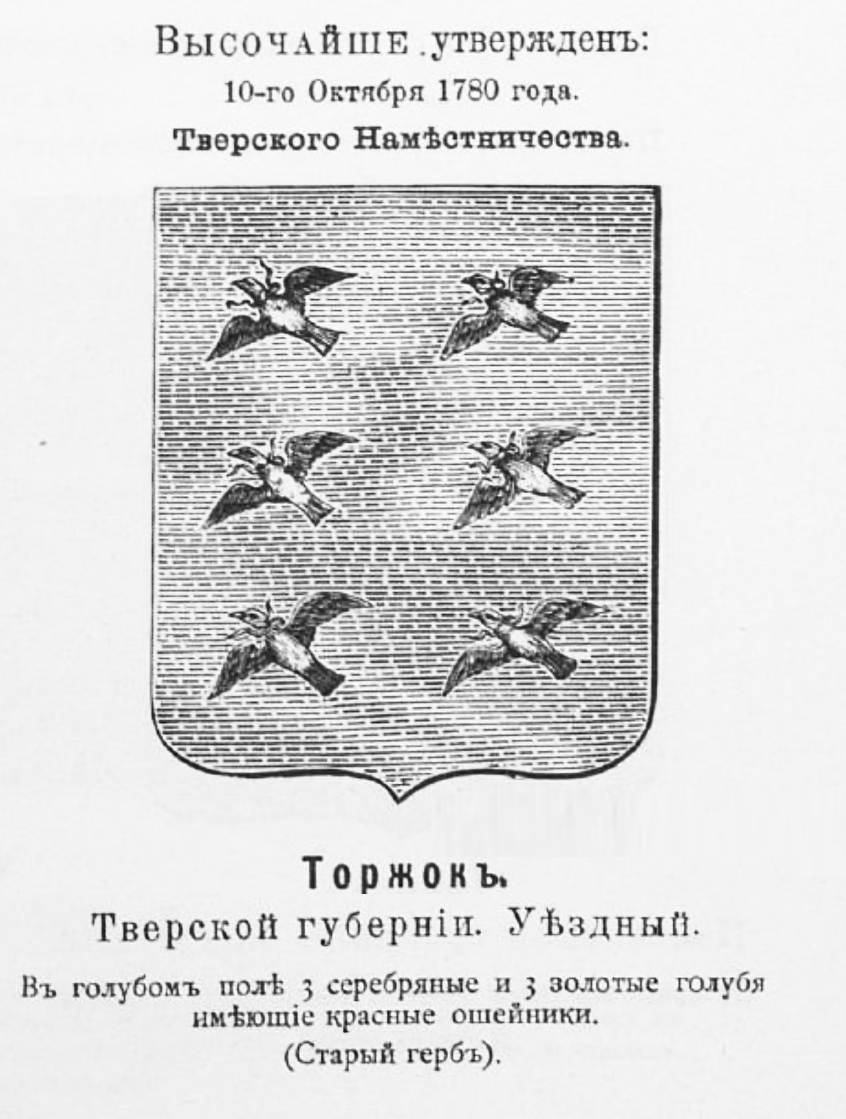

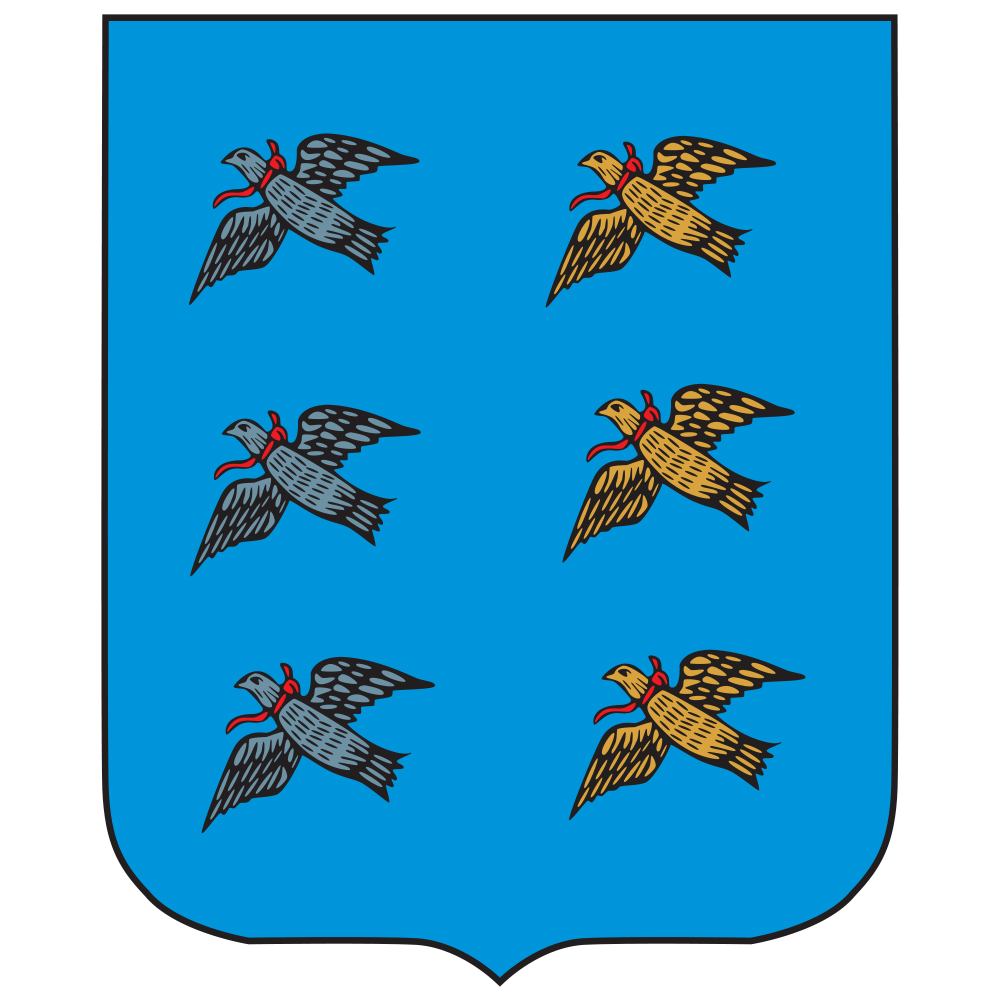

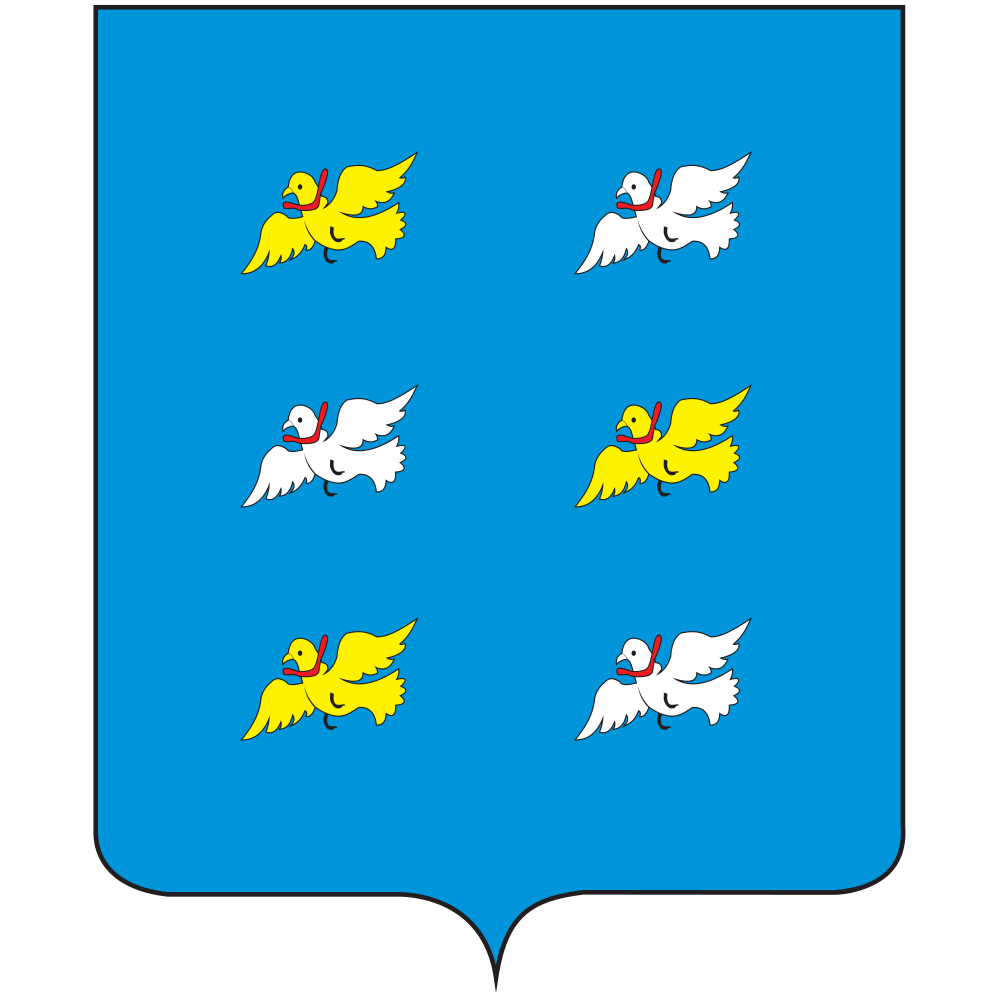

Современный герб города восходит к дореволюционному образцу: на лазоревом (голубом) фоне в двух вертикальных рядах в шахматном порядке изображены шесть голубей золотого и серебряного цвета, украшенные красными ошейниками-лентами. Впервые герб Торжка был утвержден 10 октября 1780 года императрицей Екатериной II, при этом в постановлении герб характеризовался «старым».

Герб Торжка 1780 г.

Использование голубей в качестве символа города трактуется исследователями по-разному. По одной версии, золотые и серебряные птицы указывают на богатство и чистосердечие его жителей, по другой, голуби символизируют пожары и разорения, которые случались за многовековую историю Торжка. Количество птиц на гербе традиционно связывают с числом городских ворот и дорог, выходивших из Торжка, и с количеством волостей, входивших в состав Новоторжского уезда.

Герб Торжка 1780 г.

В 1862 году возникло предложение изменить герб. В соответствии с проектом предполагалось добавить в правую верхнюю часть поля символ Тверской губернии — трон с зеленой подушкой и шапкой Мономаха, увенчать герб серебряной короной, выполненной в форме крепостной стены, а по бокам изобразить золотые колосья, перевязанные красной лентой. Однако проект не утвердили, и герб города остался прежним.

24 сентября 1991 года гербу возвращен статус официального символа Торжка, и в 1998 году он был включен в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.

Герб Торжка 1998 г.

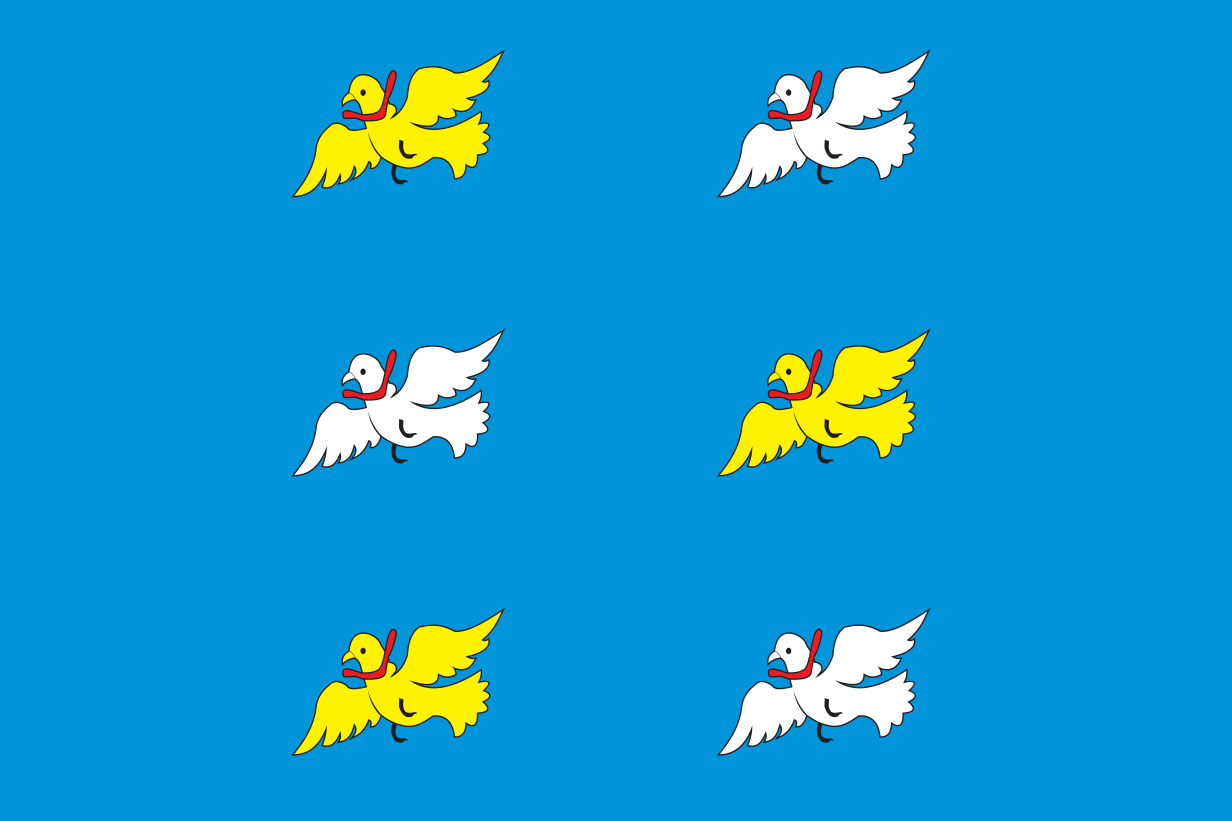

Флаг

Флаг города точно повторяет изображение герба: на прямоугольном лазоревом полотнище помещены шесть золотых и серебряных птиц с красными ошейниками.

Флаг Торжка

Знамя

Помимо герба и флага, Торжок имеет собственное знамя. На одной стороне прямоугольного лазоревого полотнища помещены название города и изображение герба, на другой стороне — золотистый силуэт Борисоглебского мужского монастыря.

Знак города

Одноцветное графическое изображение Новоторжского Борисоглебского монастыря считается официальным знаком города.

Новоторжский Борисоглебский монастырь относится к числу наиболее древних строений тверской земли: полагают, что он появился еще в домонгольский период, в 1038 году, и был назван в честь страстотерпцев Бориса и Глеба. В настоящее время новоторжская обитель — один из главных центров монашеской жизни в области.

Город на восьми холмах

Торжок — город в Тверской области, центр Торжокского района. Сейчас здесь проживает более 47 тысяч человек.

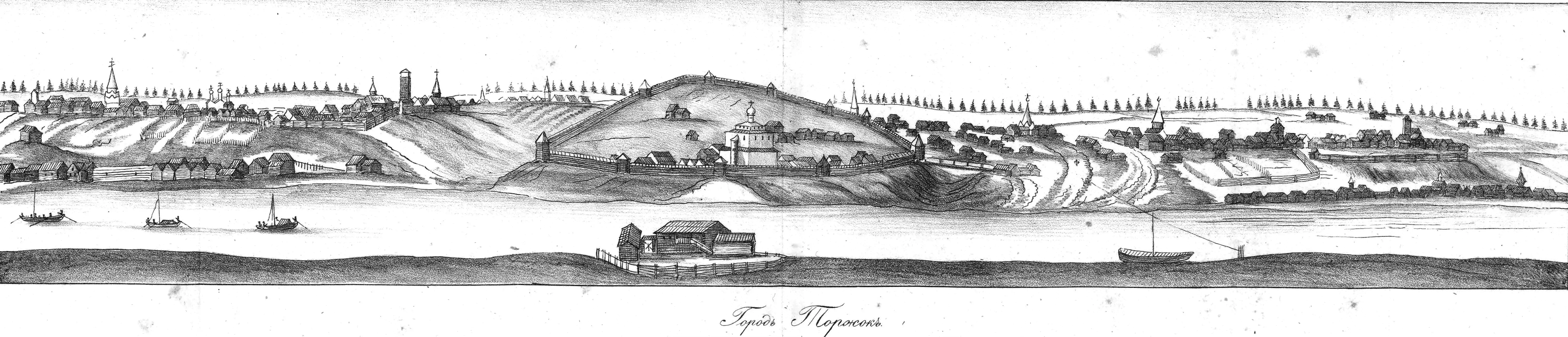

Торжок в 1661 г. Иллюстрация из альбома «Рисунки к путешествию по России римско-императорского посланника барона Мейерберга в 1661 и 1662 годах» (Спб., 1827).

Торжок расположен на восьми холмах, возвышающихся на берегах реки Тверцы. Это один из древнейших городов России. Первое упоминание о нем встречается в 1139 году в Новгородской летописи в связи с захватом Торжка суздальским князем Юрием Владимировичем. Считается, что город был основан на рубеже IX–X веков новгородскими торговыми людьми. Изначально это было торговое поселение, отсюда происходит и его название. В старых документах встречаются и другие варианты — Торг, Торжец.

Пограничный город Новгородской республики

В первые века своего существования, несмотря на близость сильной Твери, Торжок входил в состав Новгородской республики. При этом расстояние между Торжком и Новгородом — более 330 километров. Для Новгородской земли Торжок был пограничным городом. Он был обнесен крепостной стеной со рвами и неоднократно выдерживал осаду. Город оказывался в центре междоусобиц русских князей, подвергался разрушительным нападениям иноземцев: войск хана Батыя, литовских и других князей.

Со временем растущий Торжок становится центром Новоторжской волости. В то время он управлялся наместниками, присланными из Новгорода. Выгодное расположение на великом водном пути — близость рек, по которым проходили торговые суда в Поволжье, в страны Востока и Западной Европы, — придавало Торжку важное экономическое значение, способствовало развитию ремесел и торговли.

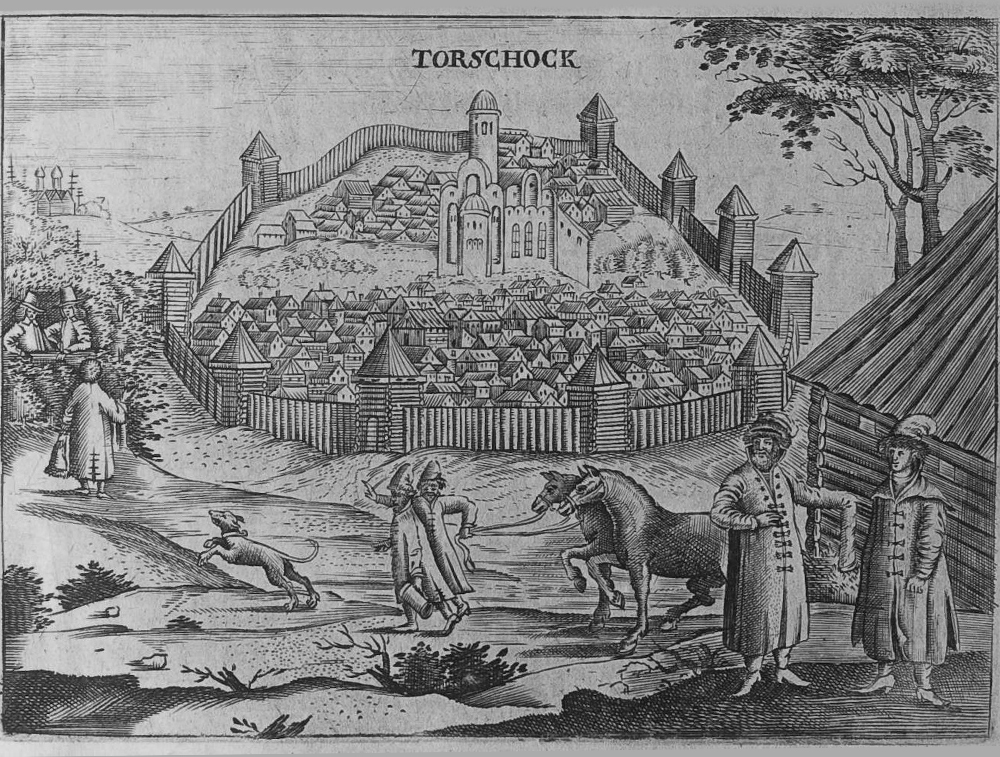

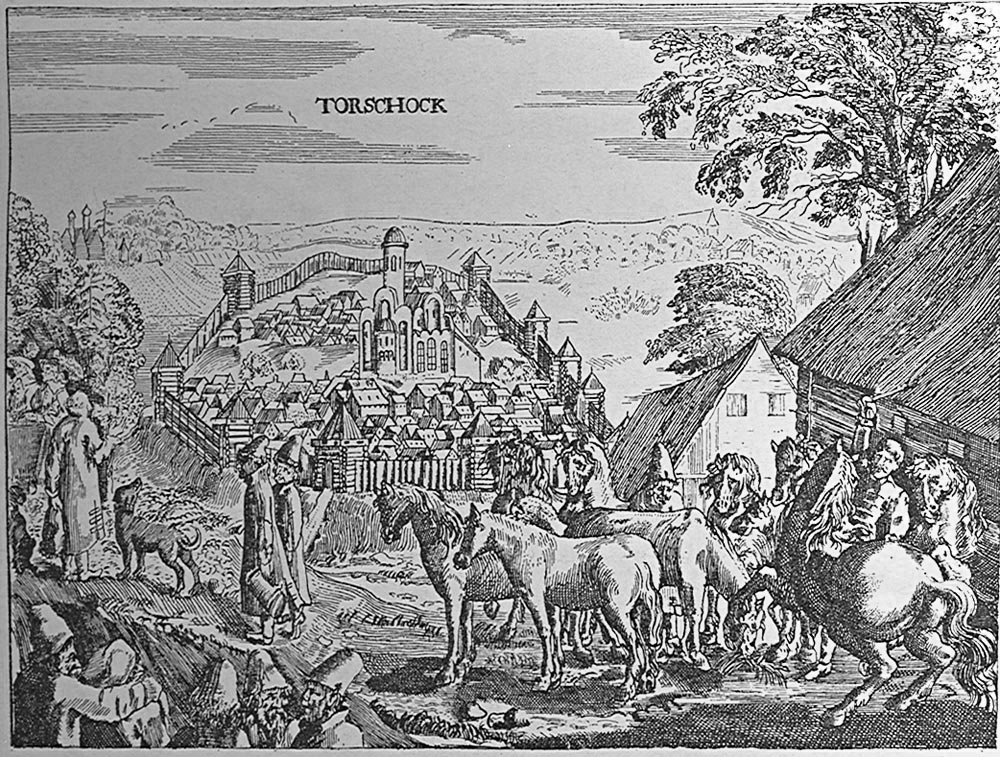

В 1478 году вместе с Новгородской землей Торжок вошел в состав Московского государства. К этому времени он обретает свой неповторимый облик: в центре города находился кремль, над земляным валом возвышались деревянные стены и 11 башен, от кремля лучеобразно расходились жилые районы — посады. Побывавший здесь в конце XVII века голландский путешественник Ян Стрейс отметил, что «город весьма населен и красив».

Вид Торжка в XVII в.

Торжок в XVII в. Иллюстрация из книги А.Олеария «Описание путешествия в Московию и через Московию в Персю и обратно» (1635–1639).

Экономический подъем

В XVIII веке население города и уезда составляло более 85 тысяч человек. Эти места славились своими гончарами, плотниками, кузнецами, развивалось золотошвейное и сафьянное производство. Большое влияние на экономику города оказало открытие в 1709 году Вышневолоцкого канала, соединившего Балтийское море с рекой Тверцой. В результате выросла торговля, ускорилось развитие промыслов и ремесел.

Работа золотошвеи

Уже в XVIII веке в Торжке и уезде стали появляться новые производства: воскобойные, солодовые, уксусные, сыромятные, кирпичные и винные заводы, полотняные и парусиновые фабрики, крупные водяные мельницы. Сельское хозяйство развивалось не столь успешно: крестьяне страдали от малоземелья, низких урожаев и барщины.

Пожар и генеральный план города

В 1766 году в Торжке, в то время деревянном городе со стихийной застройкой, произошел сильный пожар. После него город восстанавливается уже по единому генеральному плану — появляется Путевой дворец, центр застраивается каменными особняками, построен каменный мост через ручей Здоровец.

Торжок Рисунок из альбома «Путешествия по России П.П. Свиньина». 1820-е гг.

В 1780 году у города появляется собственный герб: три серебряных и три золотых голубя на голубом фоне.

С 1796 года Торжок окончательно закрепляется за Тверской губернией.

Сретенская ул. Торжка кон. XIX - нач. XX вв.

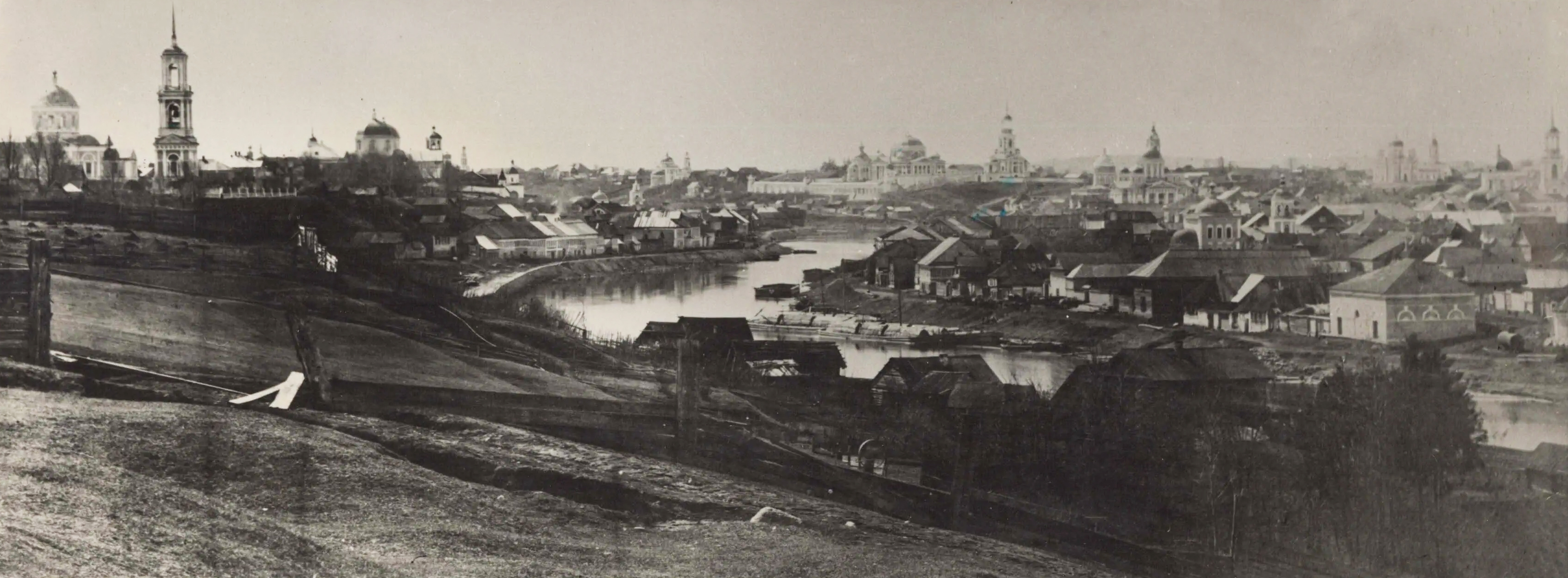

Железная дорога: новый виток развития города

В XIX веке ввод в эксплуатацию Николаевской железной дороги и Мариинской водной системы обернулся для Торжка утратой былого торгового статуса. В то же время это способствовало развитию производств, которые пользовались спросом на российском и зарубежных рынках: кожевенного, золотошвейного, винокуренного, деревообработки. Крестьяне по-прежнему не могли обеспечить себя хлебом, вследствие чего после отмены крепостного права в 1861 году в этой местности интенсивно развивалось отходничество.

Торжок

Конец XIX в.

На протяжении XIX века в Торжке появляются общественные здания: в 1820 году открывается первая больница, в 1842 году — женское училище, в 1844 году — мужская гимназия, в 1871 году — земская учительская школа.

Революция и первые пятилетки

В начале XX века город и уезд втягиваются в водоворот революционных событий. В феврале 1917 года расквартированные здесь солдаты вышли на улицы города с оружием и красными флагами, увлекая за собой рабочих и служащих. В марте 1917 года в Торжке появились новые органы власти — советы солдатских, рабочих и крестьянских депутатов. С 1918 года после взятия власти большевиками началась национализация предприятий.

Выгрузка дров на майском субботнике в Торжке 1920 г.

В годы первых пятилеток в городе и районе интенсивно развивалась промышленность: кожевенные предприятия давали более четверти всей продукции Тверской области, наладилось производство льномяльных и льнотрепальных машин, противопожарного оборудования, действовала единственная в СССР фабрика аптечно-упаковочных материалов, торфопредприятия обеспечивали промышленность дешевым топливом. Местная золотошвейная продукция получила международное признание.

Субботник на площади им. 9 января (Торговой) 1 мая 1920 г.

Демонстрация военных в Торжке 1917 г.

С 1930-х годов по настоящее время Торжок — главный в стране центр изучения льна и других лубоволокнистых растений.

Город и его жители во время Великой Отечественной войны

К началу Великой Отечественной войны Торжок был промышленным городом с населением около 30 тысяч человек. В годы войны он не попал в зону немецкой оккупации, но на подступах к городу велись ожесточенные бои.

Великая Отечественная война: город выстоял

В годы Великой Отечественной войны Торжок и окрестности сильно пострадали от налетов немецкой авиации. Значительная часть предприятий была эвакуирована в Казань. Немцам, стремившимся в 1941 году развить наступление в этом направлении, взять Торжок не удалось.

Провал планов по захвату города

Захват Торжка входил в планы немецкого командования — так они хотели выйти в тыл войскам Северо-Западного фронта, оборонявшим Ленинград. Для защиты города местные жители возводили противотанковые укрепления, строили баррикады, оборудовали огневые точки.

Торговые ряды, разрушенные немецкой авиацией в Торжке 1942 г.

После взятия Калинина в октябре 1941 года немецкие войска подошли к Торжку, но благодаря мужеству частей под командованием Павла Алексеевича Ротмистрова были остановлены на подступах к городским окраинам. В Новоторжском районе в лесах у деревни Орешки действовал партизанский отряд, его бойцы снимали часовых, прерывали связь, взрывали автоколонны.

Город сильно пострадал от вражеских бомбардировок, которые продолжались с октября 1941-го по ноябрь 1942 года. В результате воздушных атак более 800 зданий были разрушены, еще столько же пострадали и требовали капитального ремонта, были уничтожены городская электростанция, несколько комбинатов, здания Новгородской набережной. Торговые ряды, городская больница и 16 предприятий получили существенные повреждения. Общая сумма ущерба, нанесенного городу и его жителям, превысила отметку в 166 миллионов рублей.

Разрушенные здания на площади Ананьина в Торжке Из альбома «Истроические очерки. Торжок - прифронтовой город» (Тверь, 2010).

Работа на нужды фронта

Несмотря на потери и разрушения, жители Торжка и Новоторжского района самоотверженно работали в тылу на нужды фронта. После объявленной мобилизации населения по трудовой повинности горожане привлекались к сооружению оборонительных укреплений, заготовке дров, расчистке дорог. Также жители собирали теплые вещи и шерсть для бойцов Красной армии, с августа 1942 года этим занималась специально созданная комиссия. К 26-й годовщине создания Красной армии местные жители отправили фронтовикам вагон подарков. Комсомольцы и молодежь выступали в госпиталях с концертами, заботились о раненых, собирали книги.

Железнодорожники: работа под бомбежками

Торжок был стратегически важным транспортным узлом, поэтому в годы войны на плечи местных железнодорожников легла очень важная задача: под непрерывными бомбежками немецкой авиации перевозить технику и бойцов Калининского, Западного и Северо-Западного фронтов. Из-за вражеских налетов серьезно пострадали объекты инфраструктуры — оказались разрушены тепловозное депо, десятки километров путей, несколько мостов и вокзал. В 1942 году 20 работников станции Торжок были удостоены государственных наград.

Часовня Животворящего креста в Торжке 1942 г.

Для ведения войны стране требовались огромные средства. Чтобы приблизить Победу, горожане сдавали деньги на нужды фронта, приобретали облигации государственных займов. Некоторые взносы были настолько значимыми, что удостоились особого внимания руководства СССР. Так, Иосиф Сталин телеграммой поблагодарил тружеников колхоза имени Горького и его председателя М. П. Петрова за вклад в укрепление армии. Жители Торжка участвовали в сборе средств на танковые колонны «Калининский фронт» и «Калининский комсомолец», на строительство самолетного звена имени Лизы Чайкиной и эскадрильи «Осоавиахимовец».

Празднование дня Победы на площади им. 9 января 9 мая 1945 г.

Празднование дня Победы на площади им. 9 января 9 мая 1945 г.

Память о войне

В Торжке находится свыше двух десятков захоронений воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Около десяти тысяч горожан не вернулись с фронта. Десять жителей города и района, сражавшихся с нацистами в рядах Красной армии, были удостоены звания Героя Советского Союза.

На Богословском кладбище города воздвигнут мемориал погибшим на войне. 22 июня 2000 года в Торжке была открыта Аллея Памяти: на стенах мемориального комплекса расположены таблички с именами погибших воинов, в центре горит Вечный огонь.

Мемориал погибшим на войне на Богословском кладбище

Послевоенный подъем

В первые послевоенные годы город был полностью восстановлен. В советский период в Торжке действовали 22 крупных предприятия: вагоностроительный завод, завод полиграфических красок, обувная фабрика имени Калинина, золотошвейная фабрика имени 8 Марта и другие производства.

Площадь Ананьина в Торжке 1975–1976 гг.

Торжок — город с богатой историей

Торжок гордится своим прошлым. Здесь около 300 памятников истории, культуры и архитектуры, среди них древнейший в России Борисоглебский монастырь 1038 года, Новоторжский кремль и деревянная Тихвинская церковь. Город обладает уникальной коллекцией берестяных грамот XII–XIII веков.

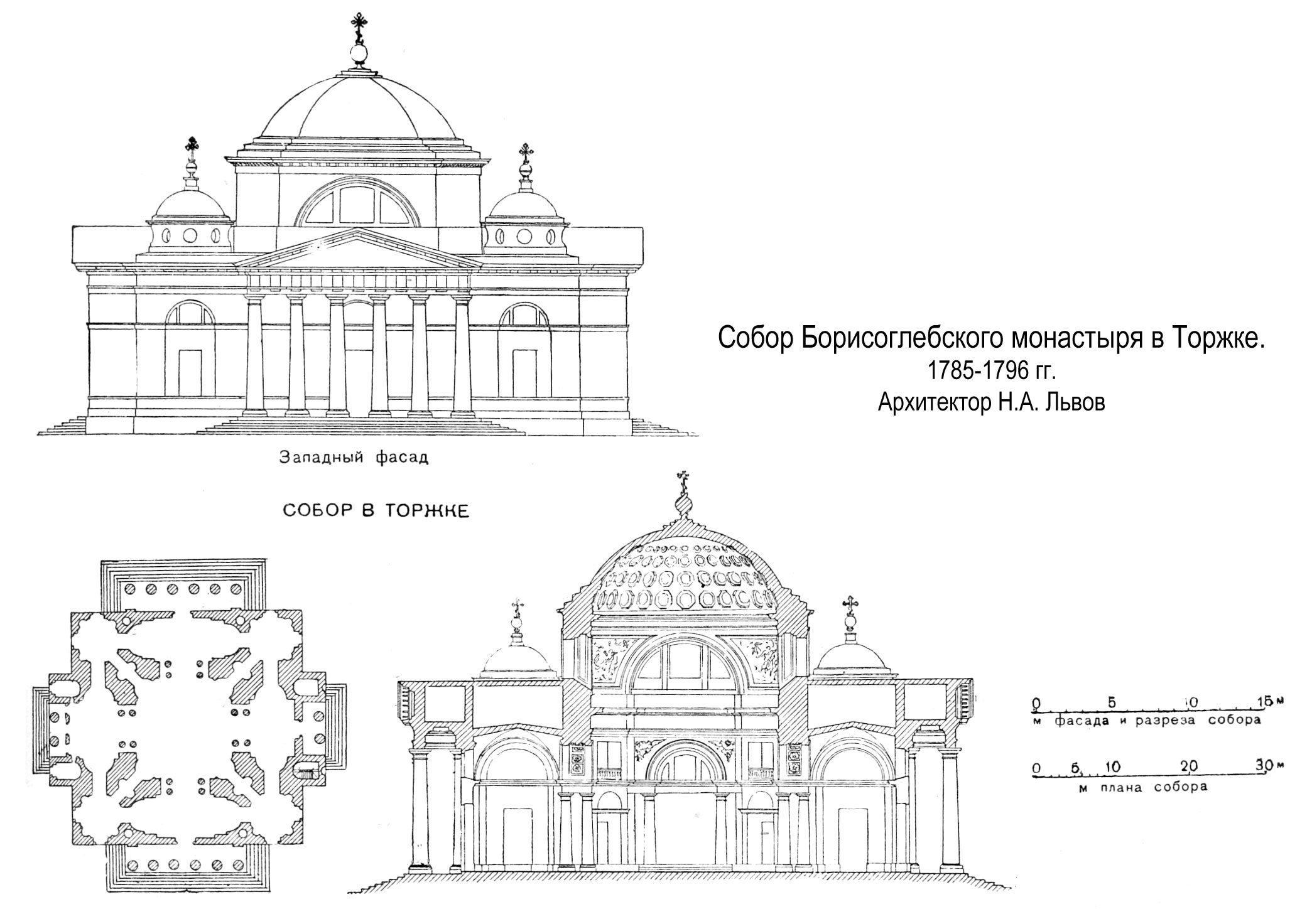

Чертежи Собора Борисоглебского монастыря в Торжке Из книги «История русской архитектуры» (М., 1951).

Торжок и его окрестности дали русской культуре и науке многих выдающихся деятелей, в их числе архитекторы Савва Иванович Чевакинский и Николай Александрович Львов, химик Александр Абрамович Воскресенский, теоретик-баллист Николай Владимирович Маиевский. Вошли в историю и простые горожане, каждый из которых по-своему прославил Торжок: Дарья Пожарская — знаменитыми котлетами, Петр Добрынин — фотографиями, Александр Суслов — краеведческими исследованиями.

Город увековечил в своих стихах многократно посетивший его Александр Сергеевич Пушкин.

Виды Торжка в наши дни

- Источник: © Wikiznanie – электронная энциклопедия «Викизнание»

- Источник: © Портал «Православные храмы Тверской земли»

- Источник: © Портал «Дорогами Срединного пути»

- Источник: © Retro View of Mankind's Habitat

- Источник: © Статья «1820-е. Путешествия по России П.П. Свиньина. Часть 2» на livejournal.com

- Источник: © «Искусный мастер» – Портал декоративно–прикладного искусства и рукоделия

- Источник: © Правительство Тверской области

- Источник: © Фото сайт 35PHOTO

- Источник: © Туры по Карелии и Северо–Западу

- Источник: © Сайт Sportishka

- Источник: © Retro View of Mankind's Habitat

- Источник: © ФГБУК «Всероссийский историко–этнографический музей»

- Источник: © ФГБУК «Всероссийский историко–этнографический музей»

- Источник: © ФГБУК «Всероссийский историко–этнографический музей»

- Источник: © Retro View of Mankind's Habitat

- Источник: © ФГБУК «Всероссийский историко–этнографический музей»

- Источник: © ФГБУК «Всероссийский историко–этнографический музей»

- Источник: © ФГБУК «Всероссийский историко–этнографический музей»

- Источник: © Retro View of Mankind's Habitat

- Источник: © Retro View of Mankind's Habitat

- Источник: © vector–images.com

- Источник: © vector–images.com

- Источник: © Портал kannelura.ru – Коллекция архитектурных планов