Мичуринск – наукоград, названный в честь биолога и селекционера И. В. Мичурина

Город основан в 1635 году как крепость на Белгородской сторожевой черте. К середине XVII века за ним закрепилось название Козлов. В 1932 году он был переименован в Мичуринск в честь селекционера И. В. Мичурина

Материалы подготовлены ИРИ РАН

Наукоград, названный в честь биолога и селекционера И. В. Мичурина

Мичуринск до 1932 года именовался Козлов. С 1937 года город становится районным центром Тамбовской области. Расположенный на правом берегу реки Лесной Воронеж, это региональный промышленный центр, узел железных и автомобильных дорог с населением около 90 тысяч человек (данные 2021 года), а с 2003 года — наукоград аграрного профиля.

Козлов. Московская улица и часовня. Вид с северо–запада. 1890–1910-е гг.

Символы города

Современные герб и флаг Мичуринска были утверждены в 2003 году, а гимн, представленный в 2011 году, остается не утвержденным.

Герб

Современный герб Мичуринска был утвержден в 2003 году. Он представляет собой геральдический щит, который обрамляет дубовая ветвь с вплетенной лентой ордена «Знак Почета». В перевязь также вплетены элементы, отражающие значение города как крупного железнодорожного узла. На красной оконечности щита помещено изображение исторического герба города 1781 года — серебряный козел на зеленом холме. В центре — открытая книга и ветвь — символ Мичуринска как центра науки и образования. Щит разделяет изображение кардиограммы, символизирующей здоровье нации — высшую цель наукограда. Ветвь и три яблока вверху символизируют аграрное направление городской науки. Венчает щит корона в виде части шестерни как символ промышленного потенциала Мичуринска.

Герб Мичуринска. Утвержден в 2003 г.

Флаг

Флаг Мичуринска был утвержден в 2003 году. Он представляет собой прямоугольное полотнище с красной, белой и зеленой полосами, в левом верхнем углу которого помещены фигуры городского герба.

Флаг Мичуринска. Утвержден в 2003 г.

Гимн

В 2011 году поэтесса Людмила Валентиновна Ништ и композитор Наталья Петровна Ермилова представили свою версию гимна Мичуринска как наукограда:

Козлов-Мичуринск — сын Руси Великой,

Будь славен, наш любимый город-сад.

Навек Отчизне верен многоликой,

Гордимся тем, что ты — наукоград!

А на Руси основан был как крепость

И отстоял ее святую честь,

Храним в веках мы предкам нашим верность,

Садам твоим, любимый город, цвесть!

Припев:

Мичурин наш на площади Соборной

И дарит яблоко любви и красоты,

Он в бронзе — символ мудрости народной,

Он — гений смелой творческой мечты!

С годами город наш становится все краше,

И каждый житель свято сохранит

Твои заслуги — это гордость наша,

И песнь в просторах о тебе звучит!

Расти, наукоград!

Цвети, наукоград!

Любимый город-сад!

Другие неофициальные символы Мичуринска

Одним из них считается бронзовое ростовое изваяние И. В. Мичурина работы скульптора Матвея Генриховича Манизера и архитектора Иосифа Григорьевича Лангбарда, установленное в 1950 году на площади его же имени. Изображения памятника широко растиражированы на посвященных городу открытках и другой сувенирной продукции.

В 2018 году в Мичуринске впервые состоялся приуроченный к проводам зимы фольклорный фестиваль «Козловские гуляния», позднее получивший название Фестиваля Козла — древнего символа города по историческому названию урочища, в котором он был основан. Этот фестиваль также может претендовать на звание неофициального символа Мичуринска.

Памятник И.В. Мичурину

Основание крепости и Козлово урочище в XVII веке

По указу царя Михаила Федоровича от 5 сентября 1635 года город основали воеводы Иван Биркин и его зять Михаил Спешнев как крепость на Белгородской сторожевой черте. «Окромя государь Козлова Урочища угодьям, водою и полями и лесом, где городу быть угоже тово не изыскали места, — докладывали воеводы царю. — ... И служилых людей испоместить мочно с тысячу человек и больше. И новому городу и украинным городам теми людьми будет помощь и защита от ногайской сакмы [нахоженной дороги] великая, и на Козлове Урочище по твоему государеву указу, у бога милости прося... острог, которому быть вместо города, обложили [основали] октября в 11 день».

Портрет царя Михаила Федоровича. Холст, масло. Художник – Иоганн Ведекинд. 1728 г.

Крепость

К середине XVII века за построенной в Козловом урочище крепостью закрепилось название Козлов, который стал центром одноименного уезда. В 1648 году поселение приобрело известность в связи с восстанием его служилых людей, вызванного произволом воеводы Романа Федоровича Боборыкина (бунт подавили московские стрельцы). В конце XVII века недалеко от Козлова, который числом жителей, по некоторым оценкам, уже превосходил Тамбов, Петр I заложил верфь для строительства Азовской флотилии. По результатам успешных Азовских походов Петра 1695–1696 годов Козлов утратил свое оборонительное значение, но остался уездным центром. В 1708 году он был приписан к вновь образованной Азовской губернии, с 1719 года — к Тамбовской провинции (в составе Азовской, с 1725 года — к Воронежской губерний), а в 1779–1928 годы — к Тамбовской губернии.

Макет крепости в Козловском урочище Тамбовской области. Современная реконструкция

Козлов — торговый и промышленный город

На протяжении XVIII века Козлов развивался преимущественно как торговый и отчасти промышленный центр. Здешние купцы и мещане торговали хлебом, лесом, скотом, а также различными привозными товарами; в городе работали мыловаренные, свечные, кожевенные заводы, продукция которых отправлялась в Москву и другие города. В первой половине XIX века Козлов вошел уже в двадцатку крупнейших торгово-промышленных центров России. После страшного пожара 1865 года, когда в городе сгорело свыше тысячи домов и до 500 лавок с товаром, он начал застраиваться в камне. В XIX – начале XX веков, особенно после проведения через него железной дороги, Козлов упрочил свое значение центра российской и заграничной торговли продуктами сельского хозяйства.

Козлов. Толкучий рынок. 1900–1910 гг.

Рост и промышленность

Если в середине XIX века население города составляло немногим более 20,5 тысячи человек, то к концу того же столетия перевалило за сорокатысячную отметку. Его промышленность специализировалась главным образом на переработке сельскохозяйственного сырья, в городе действовали мельницы, скотобойни, винокуренный, салотопенный заводы, табачные фабрики, элеватор. К концу века к ним прибавились два чугунолитейных и колокольный заводы, крупные железнодорожные мастерские. В городе открылись отделения нескольких российских банков, действовали с десяток начальных и средних учебных заведений, 14 церквей, четыре приюта и богадельни, две конные ярмарки — Евдокиевская и Крестовоздвиженская. Тогда же в основном сложился его современный архитектурный облик.

Козлов. Московская улица и часовня. Вид с северо–запада. 1890–1910-е гг.

Козлов в XX веке

Советская власть в Козлове была провозглашена 27 декабря 1917 года. В 1918–1919 годы здесь располагался штаб Южного фронта Красной армии. В августе 1919 года город пострадал в ходе рейда казачьего корпуса генерала Константина Константиновича Мамантова по южным губерниям советской России. В конце 1920-х — начале 1930-х годов 60-тысячный Козлов стал окружным, затем районным центром Центрально-Черноземной области. В 1932 году в честь селекционера Ивана Владимировича Мичурина (причем еще при его жизни) город был переименован в Мичуринск. Научное наследие знаменитого ученого во многом определило его дальнейшее развитие.

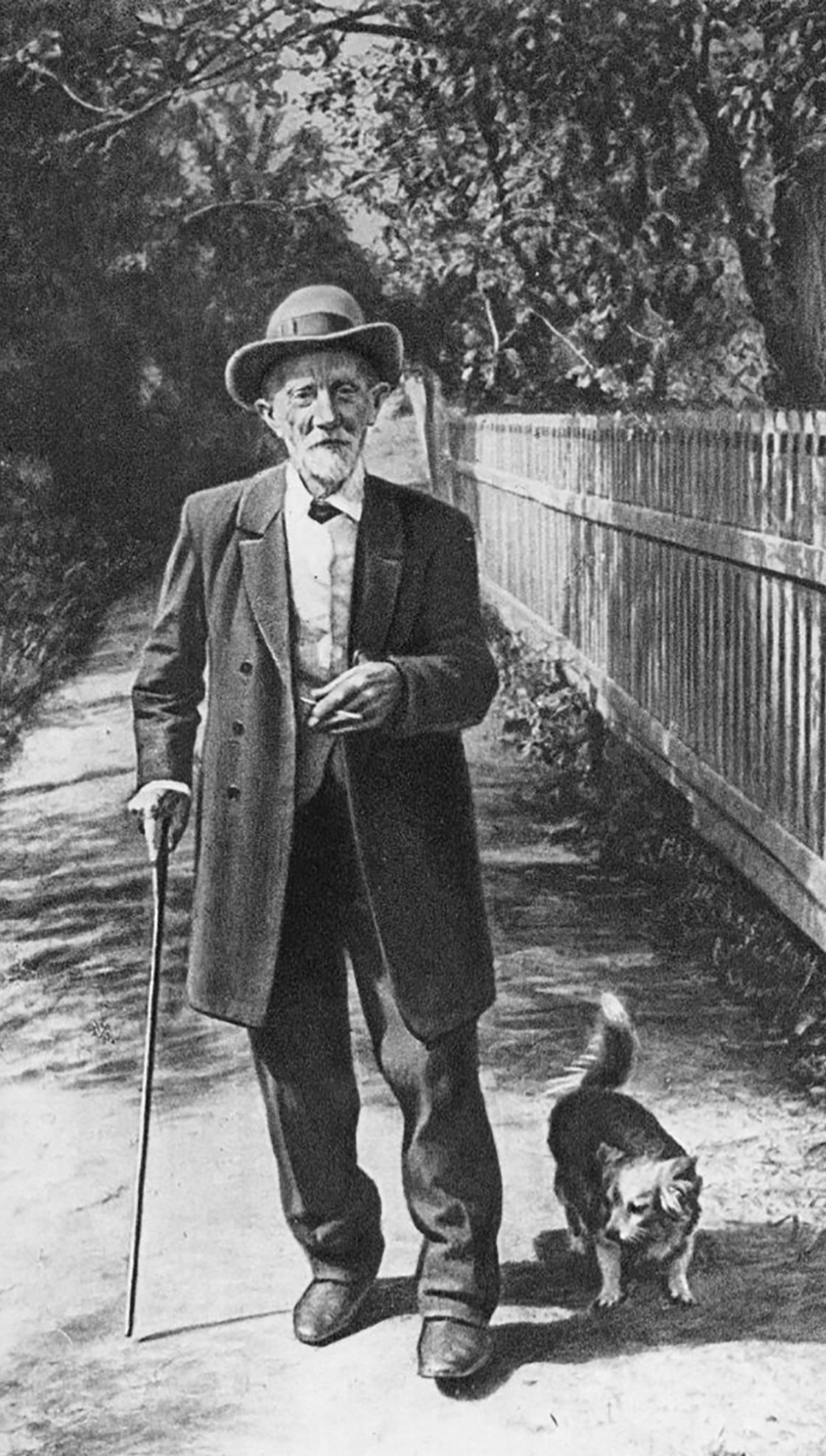

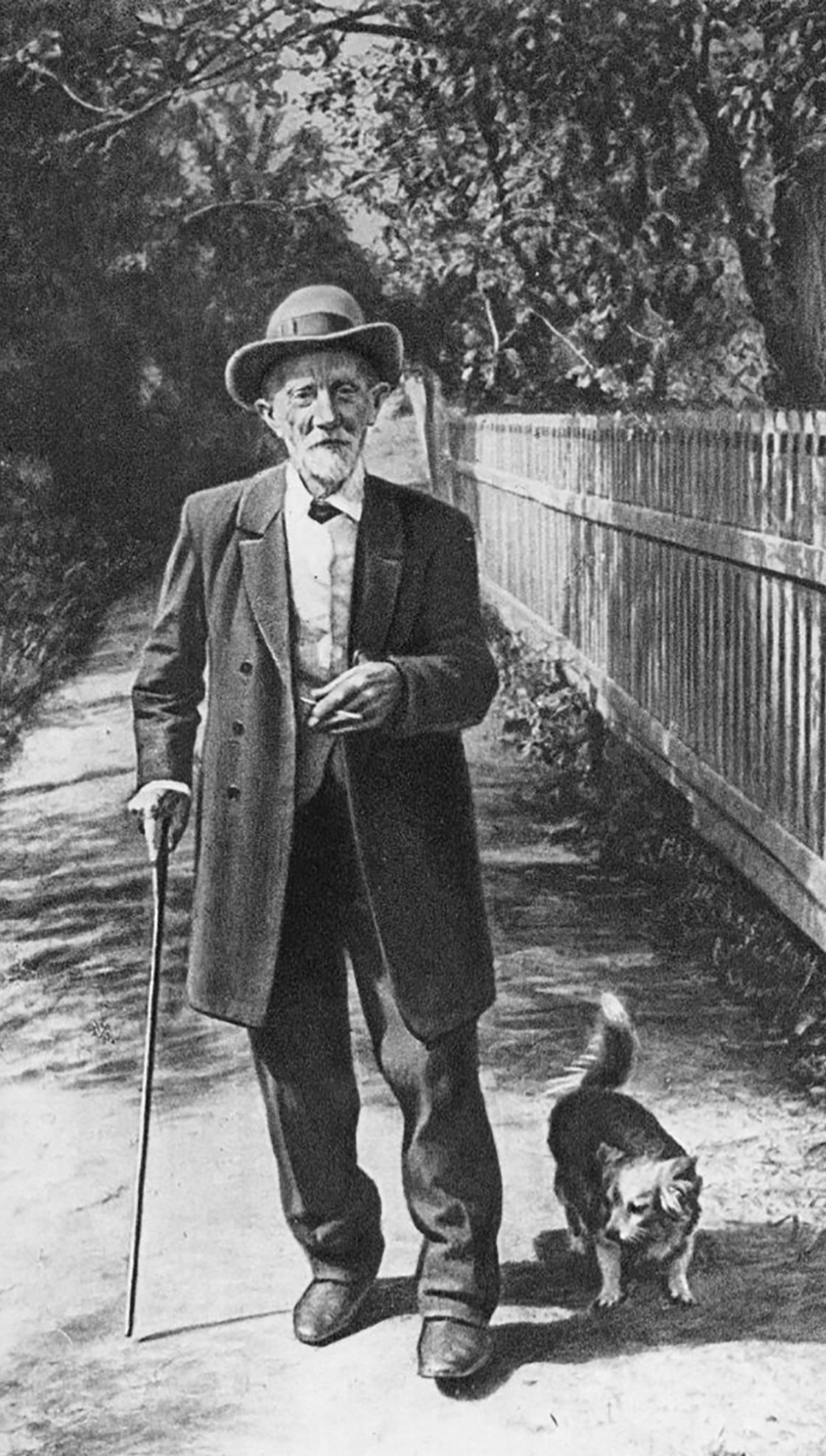

Мичурин Иван Владимирович

Селекционер

Основание крепости и Козлово урочище в XVII веке

По указу царя Михаила Федоровича от 5 сентября 1635 года город основали воеводы Иван Биркин и его зять Михаил Спешнев как крепость на Белгородской сторожевой черте. «Окромя государь Козлова Урочища угодьям, водою и полями и лесом, где городу быть угоже тово не изыскали места, — докладывали воеводы царю. — ... И служилых людей испоместить мочно с тысячу человек и больше. И новому городу и украинным городам теми людьми будет помощь и защита от ногайской сакмы [нахоженной дороги] великая, и на Козлове Урочище по твоему государеву указу, у бога милости прося... острог, которому быть вместо города, обложили [основали] октября в 11 день».

Портрет царя Михаила Федоровича. Холст, масло. Художник – Иоганн Ведекинд. 1728 г.

Крепость

К середине XVII века за построенной в Козловом урочище крепостью закрепилось название Козлов, который стал центром одноименного уезда. В 1648 году поселение приобрело известность в связи с восстанием его служилых людей, вызванного произволом воеводы Романа Федоровича Боборыкина (бунт подавили московские стрельцы). В конце XVII века недалеко от Козлова, который числом жителей, по некоторым оценкам, уже превосходил Тамбов, Петр I заложил верфь для строительства Азовской флотилии. По результатам успешных Азовских походов Петра 1695–1696 годов Козлов утратил свое оборонительное значение, но остался уездным центром. В 1708 году он был приписан к вновь образованной Азовской губернии, с 1719 года — к Тамбовской провинции (в составе Азовской, с 1725 года — к Воронежской губерний), а в 1779–1928 годы — к Тамбовской губернии.

Макет крепости в Козловском урочище Тамбовской области. Современная реконструкция

Козлов — торговый и промышленный город

На протяжении XVIII века Козлов развивался преимущественно как торговый и отчасти промышленный центр. Здешние купцы и мещане торговали хлебом, лесом, скотом, а также различными привозными товарами; в городе работали мыловаренные, свечные, кожевенные заводы, продукция которых отправлялась в Москву и другие города. В первой половине XIX века Козлов вошел уже в двадцатку крупнейших торгово-промышленных центров России. После страшного пожара 1865 года, когда в городе сгорело свыше тысячи домов и до 500 лавок с товаром, он начал застраиваться в камне. В XIX – начале XX веков, особенно после проведения через него железной дороги, Козлов упрочил свое значение центра российской и заграничной торговли продуктами сельского хозяйства.

Козлов. Толкучий рынок. 1900–1910 гг.

Рост и промышленность

Если в середине XIX века население города составляло немногим более 20,5 тысячи человек, то к концу того же столетия перевалило за сорокатысячную отметку. Его промышленность специализировалась главным образом на переработке сельскохозяйственного сырья, в городе действовали мельницы, скотобойни, винокуренный, салотопенный заводы, табачные фабрики, элеватор. К концу века к ним прибавились два чугунолитейных и колокольный заводы, крупные железнодорожные мастерские. В городе открылись отделения нескольких российских банков, действовали с десяток начальных и средних учебных заведений, 14 церквей, четыре приюта и богадельни, две конные ярмарки — Евдокиевская и Крестовоздвиженская. Тогда же в основном сложился его современный архитектурный облик.

Козлов. Московская улица и часовня. Вид с северо–запада. 1890–1910-е гг.

Козлов в XX веке

Советская власть в Козлове была провозглашена 27 декабря 1917 года. В 1918–1919 годы здесь располагался штаб Южного фронта Красной армии. В августе 1919 года город пострадал в ходе рейда казачьего корпуса генерала Константина Константиновича Мамантова по южным губерниям советской России. В конце 1920-х — начале 1930-х годов 60-тысячный Козлов стал окружным, затем районным центром Центрально-Черноземной области. В 1932 году в честь селекционера Ивана Владимировича Мичурина (причем еще при его жизни) город был переименован в Мичуринск. Научное наследие знаменитого ученого во многом определило его дальнейшее развитие.

Мичурин Иван Владимирович

Селекционер

Мичуринск в годы Войны

В годы Великой Отечественной войны Мичуринск выступил прежде всего как важный железнодорожный узел, через который эшелоны с войсками, вооружением, боеприпасами, продовольствием шли на фронт, а раненые эвакуировались на юго-восток и восток страны. Городская промышленность перешла на выпуск военной продукции.

Красноармейцы Мичуринска. 1941 г.

С октября 1941-го по февраль 1943 года город был прифронтовым, в его военных учебных заведениях шла подготовка пулеметчиков, снайперов, связистов, военных медиков. Из горожан формировались отряды народного ополчения и противовоздушной обороны, в городе была развернута сеть госпиталей.

Мичуринск — прифронтовой город

В годы Великой Отечественной войны мичуринский железнодорожный узел приобрел стратегическое значение.

Как и вся Юго-восточная стальная магистраль, мичуринская сортировочная станция Кочетовка-I, через которую непрерывным потоком шли воинские эшелоны, работала с огромным напряжением в условиях почти ежедневных бомбежек и при полном запрете на световые и звуковые сигналы. Самоотверженный труд железнодорожников в совокупности с чрезвычайными организационными мерами позволили уже летом 1941 года кратно повысить ее пропускную способность.

Передача паровоза «Победа» молодежи станции Кочетовка. 1946 г.

13 сентября 1942 года в связи с переводом Тамбовской области на военное положение в Мичуринске был создан городской комитет обороны, город стал прифронтовым. По всему Мичуринску копали траншеи, размещали зенитные расчеты с орудиями и пулеметами.

С началом войны мичуринские предприятия перешли на выпуск военной продукции. Особую роль сыграл паровозоремонтный завод, специализацией которого стал ремонт бронепоездов и бронеплощадок, выпускал он и оборудование для аэродромов. С 1942 года в составе особого дивизиона бронепоездов Рабоче-крестьянской Красной армии воевал построенный здесь бронепоезд «Мичуринец». Материалы о нем представлены в Мичуринском краеведческом музее.

Бронепоезд «Мичуринец»

Мичуринцы на фронте и для фронта

Почти половина жителей 72-тысячного Мичуринска ушла на фронт, около 20 тысяч из них не вернулись с войны. В апреле — начале июля 1942 года в Мичуринске была сформирована 161-я стрелковая дивизия, впоследствии Станиславская Краснознаменная ордена Богдана Хмельницкого. 10 июля она была передислоцирована в район Воронежа, вошла в состав 60-й армии и сходу вступила в бой. В 1943 году за участие в битве за Днепр свыше 400 ее солдат и офицеров были награждены орденами и медалями, 32 человека были удостоены звания Героя Советского Союза.

Девушки г. Мичуринска, добровольно ушедшие на фронт. Служили в 161 стрелковой дивизии, сформированной в апреле 1942 г. в Мичуринске

В годы войны в городе была развернута сеть военных училищ, военные кадры готовило и училище железнодорожников. Его выпускники — Н. Я. Медведев, Э. Д. Потапов, К. Н. Пронин и И. И. Фирсов — стали Героями Советского Союза, а А. Д. Попов — одним из трех мичуринцев полных кавалеров ордена Славы. В общей сложности более 30 уроженцев и жителей города стали Героями Советского Союза.

Мичуринец Павел Косых на личные сбережения купил танк, командиром которого прошел всю войну, закончив ее у стен Праги. В 1943 году 50 тысяч рублей личных средств в Фонд обороны передал и уроженец Козлова народный художник СССР, лауреат четырех Сталинских премий, в скором будущем академик и первый президент советской Академии художеств Александр Михайлович Герасимов. В 1945 году по итогам командировки в Тегеран он написал картину «Тегеранская конференция руководителей трех держав».

Павел Косых

Крайний слева, рядом с именным танком

Красноармейцы Мичуринска. 1941 г.

Память о войне

Центральным и наиболее почитаемым из воинских мемориалов Мичуринска является братское захоронение свыше 2300 красноармейцев, масштабная реконструкция которого была проведена к 75-летию Победы по инициативе городской администрации и при поддержке Российского военно-исторического общества. В ходе реконструкции на мемориал была перенесена скульптурная группа «Скорбящая Родина-Мать», установлено бронзовое изваяния солдата — дар городу Военно-исторического общества.

Бронзовое изваяния солдата — дар городу Военно-исторического общества

Скорбящая Родина-Мать

Мичуринск сегодня

Промышленное развитие Мичуринска продолжилось в послевоенные годы. В 1985 году город был награжден орденом «Знак Почета».

Мичуринский государственный аграрный университет

В настоящее время благодаря расположенному здесь федеральному научному центру, который с 1992 года носит название Всероссийского НИИ садоводства имени И. В. Мичурина, Мичуринск является общероссийским центром садоводства. Городская промышленность представлена предприятиями пищевой отрасли, производством электронного, оптического и транспортного оборудования. Мичуринск остается одним из крупных транспортных узлов. В нем сложилась сеть учреждений образования и культуры: Государственный аграрный университет, техникумы и колледжи, действуют драматический театр, Дом молодежи, Дома культуры, библиотеки, музей-усадьба А. М. Герасимова, дом-музей И. В. Мичурина. В городе регулярно проходят праздники и фестивали — День садовода, Фестиваль Козла и Мичуринского Яблока, «Рок-Яблоко».

Источник: © Retro View of Mankind's Habitat

Источник: © Государственная Третьяковская галерея

Источник: © Мичуринский краеведческий музей

Источник: © Retro View of Mankind's Habitat

Источник: © Общество коллекционеров «Наше метро»

Источник: © «ПРОект ЯБЛОКИ» — садоводство, фруктохранилище, переработка

Источник: © Википедия. Свободная энциклопедия

Источник: © Vector–images.com. Векторные изображения хорошего качества

Источник: © Официальный сайт органов местного самоуправления городского округа г. Мичуринск Тамбовской области

Источник: © БезФормата — Новости Мичуринска и Тамбовской области

Источник: © МБУК «Мичуринский краеведческий музей»Источник: © МБУК «Мичуринский краеведческий музей»

Источник: © МБУ «Буинский краеведческий музей» Буинского муниципального района Республики Татарстан»

Источник: © Мичуринский краеведческий музей

Источник: © Мичуринская правда — Новости Мичуринска и Мичуринского района

Источник: © Электронное периодическое издание «Храмы России»