Алатырь – центр российской культуры

Древний город-крепость Алатырь пережил множество войн и революцию, сохранив свой исторический облик. Сегодня это один из центров русской культуры в Поволжье, подаривший миру выдающихся людей.

Материалы подготовлены ИРИ РАН

Историческая справка

Алатырь — один из центров российской культуры в Поволжье. Город, который пережил за свою историю немало испытаний, революцию, войны, но сохранил развитую промышленность и подарил миру выдающихся известных людей.

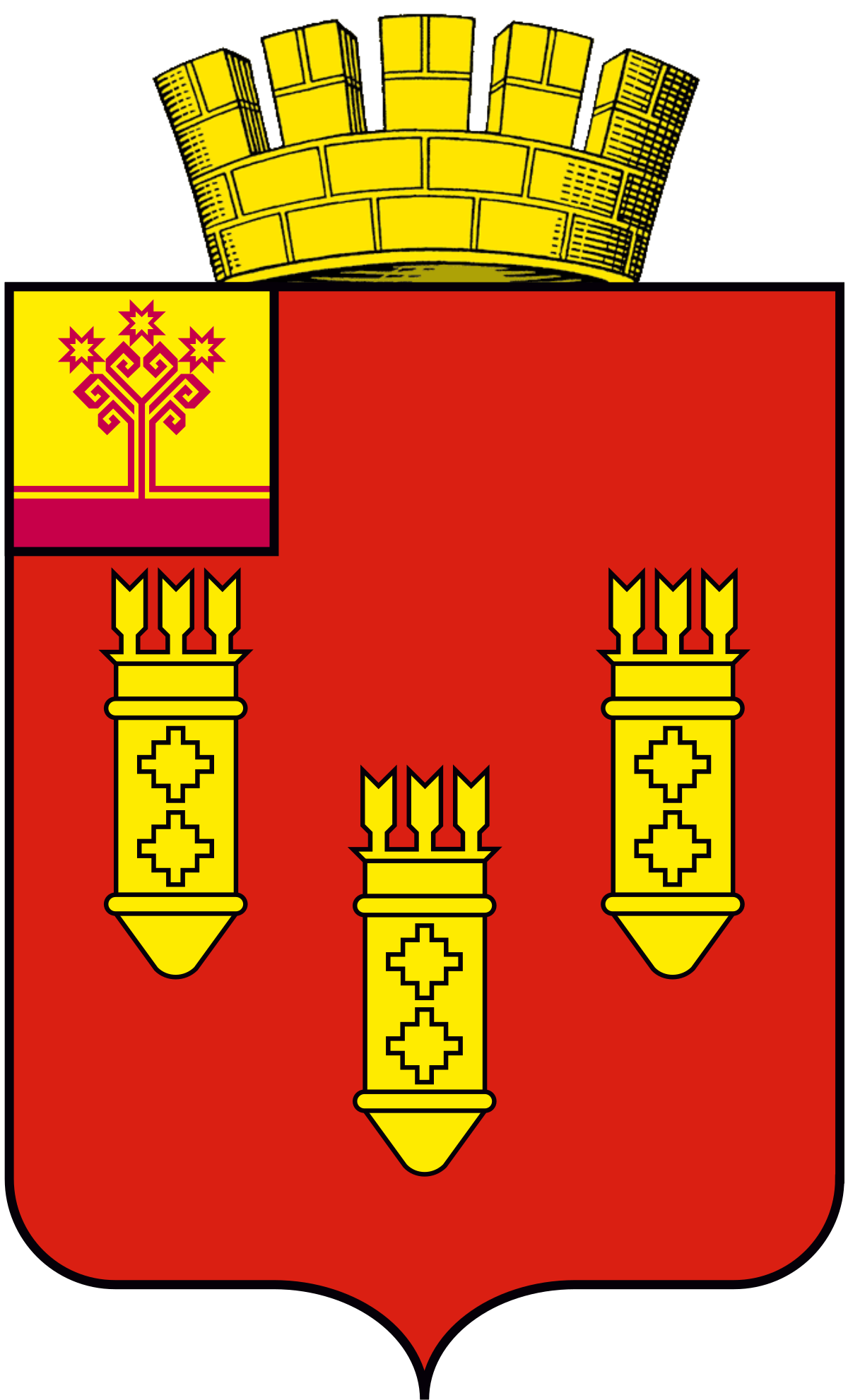

Символы города

За свою историю Алатырь сменил несколько гербов под стать эпохам. Неизменными остались три золотых колчана в городской геральдике — символ храбрости горожан, утвержденный еще Екатериной Великой.

Герб при Российской империи

Екатерина II утвердила герб Алатыря 22 декабря 1789 года. Его составил герольдмейстер, действительный статский советник Александр Андреевич Волков. Высочайше утвержденный доклад Сената содержит геральдическое описание этого символа города: «В верхней части щита герб Симбирский. В нижней — три золотые колчана, наполненные стрелами, в красном поле, как знак того, что сих мест жители сие орудие с похвалою употреблять умели». Колчаны со стрелами выбрали как символ Алатыря, чтобы подчеркнуть значимость алатырских казаков в охране границ Российской империи. Этот герб ныне знаком многим алатырцам.

Герб XVIII в.

С 1857 года территориальные гербы получили обрамляющие элементы в так называемой вольной части. Герб же Алатыря увенчался серебряной городской короной с тремя зубцами, указывавшей на древность города и его происхождение как русского форпоста. По сторонам щита появились золотые колосья в знак развития земледелия и хлебной торговли в крае. В месте соединения колосья перевиты красной Александровской лентой. В таком виде герб просуществовал до 1917 года.

Герб при советской власти

В 1978 году Алатырский городской совет народных депутатов решил разработать новый герб Алатыря. На объявленный конкурс прислали 47 эскизов-проектов. Первую премию никто не получил, а вторую присудили уроженцу Алатыря художнику Валерию Константиновичу Бобкову. Его доработанный проект был утвержден сессией горсовета в 1979 году. В основу легли форма и элементы старого герба: пурпурный цвет, три колчана со стрелами, сторожевая башня. В качестве новых элементов — флаг РСФСР, название города, дата «1552», которые нарушали геральдические требования.

Герб 1979г

Герб в современной России

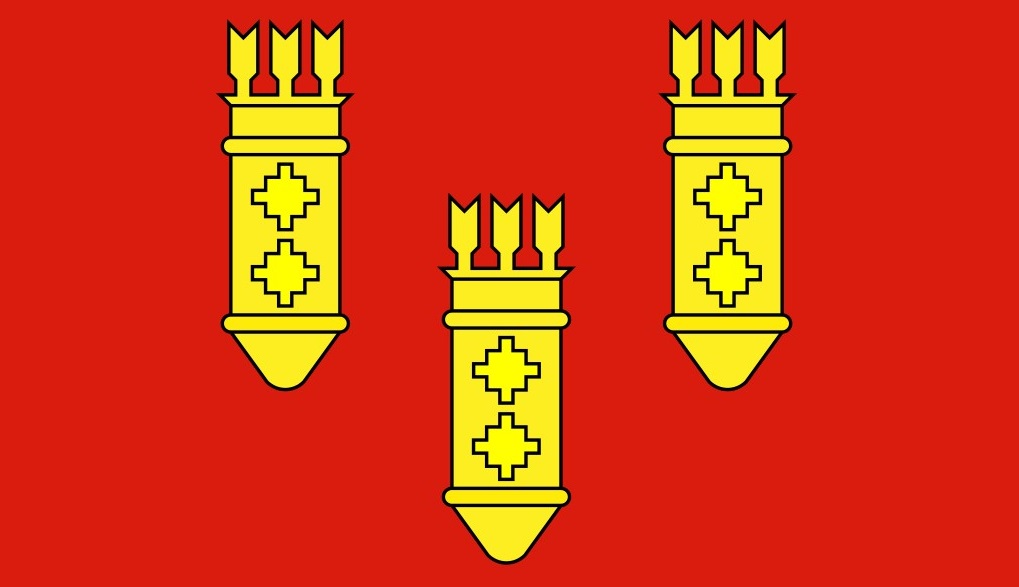

Собрание депутатов 29 мая 2009 года отменило эскизный вариант предыдущего герба и утвердило новые символы города. Это те же три золотых колчана со стрелами на красном поле, муниципальная корона теперь уже с пятью зубцами и в вольной части — законодательно установленная символика герба Чувашской Республики. Тогда же эти герб и флаг внесли в Государственный геральдический регистр России. На флаге воспроизведена композиция герба города Алатыря с тремя колчанами в красном и желтом цветах.

Герб г. Алатыря

Флаг

Древние поселения. Основание Алатыря

Алатырское Присурье — место, которое издревле населяли племена и народы, принадлежавшие к различным археологическим культурам. Праславянская и древнемордовская культуры взаимодействовали и соединялись именно на этой территории. Самые ранние археологиечские находки региона относятся к эпохе мезолита и неолита. Племена балановской, срубной, ананьинской, городецкой и именьковской культур последовательно сменяли друг друга. В Средние века эта пограничная зона была полем противоборства Волжской Булгарии, затем Золотой Орды с Древнерусским государством.

Историки связывают основание города Алатыря с казанским походом Ивана IV 1552 года и его первым упоминанием в летописи в числе русских городов. В течение почти 150 лет Алатырь закреплял за государством завоеванные территории, был опорным пунктом для сторожевой и станичной службы. Алатырские воеводы с дворянами и детьми боярскими, казаками и стрельцами, татарскими и мордовскими князьями, мурзами отражали набеги крымских и ногайских татар. В труднопроходимом лесу от Сарова до Алатыря построили Алатырскую засечную черту.

Социальные и политические катаклизмы XVII века не обошли стороной Алатырь. Уже в 1605 году под Кромами полк из 300 алатырских служилых людей перешел на сторону самозванца Лжедмитрия I. Лишь в начале 1613 года Земский собор избрал на престол 16-летнего Михаила Романова. Признали его и в Алатыре, как и во всех городах нижней части бассейна Волги.

Лжедмитрий I

Уездный город Симбирской губернии

Полтора века Алатырем как уездным городом руководил приказ Казанского дворца. По территориальной реформе Петра I Алатырь вошел в Казанскую губернию в 1708 году, а через шесть лет — в выделенную из нее Нижегородскую губернию. В 1719 году Алатырь стал центром Алатырской провинции в той же губернии, но в 1775 году Екатерина II ликвидировала провинции. Алатырь официально стал уездным городом в составе воссозданной Симбирской губернии 17 января 1781 года. Незадолго до этого, 22 декабря 1780 года, императрица утвердила герб Алатыря.

Портрет императрицы Екатерины II. Вторая пол. XVIII в.

Пожары 1731, 1741 и 1754 годов стали тяжелым испытанием для посадского населения. На месте сгоревших появлялись новые здания. Город утратил свое значение крепости. Два каменных соборных храма украсили территорию сгоревшего деревянного кремля. В 1748 году в Троицком мужском монастыре начали строить каменный храм в честь Живоначальной Троицы, из кирпича возводили все церкви Киево-Николаевского девичьего монастыря, в 1755 году освятили самую большую каменную церковь Рождества Христова. Каменные храмы уже тогда стали доминантой архитектурного облика, они украшают город и сегодня.

Свято-Троицкий мужской монастырь. 1910 г. Автор фото - Н.Н. Валухин

В том же веке в городе открылись первые учебные заведения. В 1721 году начали учить детей в цифирной школе, в 1739–1740 годах в городе действовала школа для «церковнических» детей, в 1778 году открылось духовное училище, в 1787 году — малое народное училище, при котором появилась первая библиотека в городе.

Императрица Екатерина II посетила Алатырь 9 июня 1767 года, а уже 23–25 июля 1774 года в городе останавливался Емельян Пугачев. В конце 1812 года отсюда в заграничный поход в составе Симбирского ополчения ушел полк под командованием князя Оболенского. Участник войны и уроженец Алатыря генерал Петр Андреевич Кикин — один из выступивших с инициативой возвести в Москве храм Христа Спасителя в честь победы в Отечественной войне 1812 года.

Портрет Петра Андреевича Кикина. Не позднее 1825 г. Джордж Доу и мастерская.

Развитие промышленности и культуры

После отмены крепостного права Алатырь интенсивно развивался как промышленный город. В конце XIX века здесь действовало 24 предприятия, на алатырской пристани на реке Суре строили баржи. В 1893 году через город провели Московско-Казанскую железную дорогу, проходившую тогда через Рязань, а с ней появились депо и железнодорожные мастерские. Город активно участвовал в торговле и вывозе пиломатериалов. Росло городское население: если в 1861 году в Алатыре проживало 9246 человек, то уже в 1915 году — 25 144 человека.

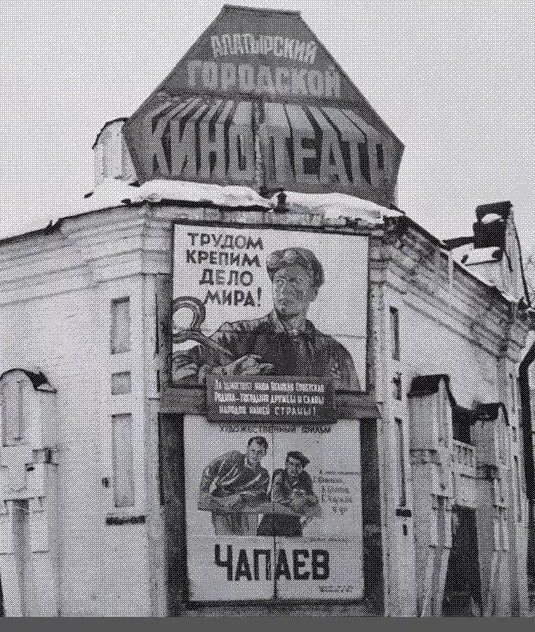

Менялась культурная жизнь и уклад горожан. В городе действовали мужская и женская гимназии, реальное училище. Инспектор народных училищ Симбирской губернии Илья Николаевич Ульянов сделал многое для развития просвещения в Алатыре. В городе заработала телефонная станция, по Суре ходили пароходы, возводились каменные здания, в 1910 году появился летний театр, а спустя год — и первый кинотеатр «Патэ».

Кинотеатр «Арс». 1934–1936 гг

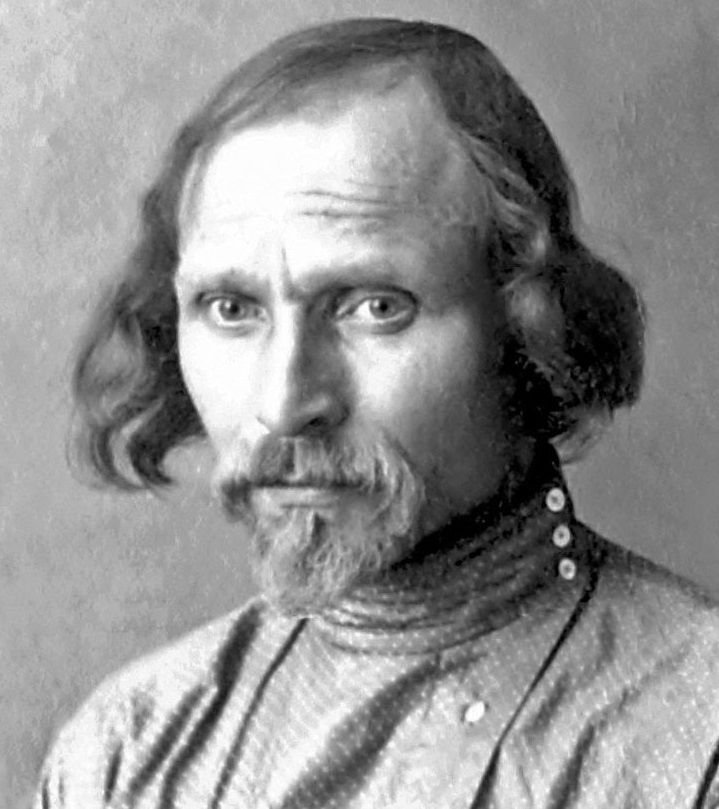

В Алатырском уезде родились выдающиеся русские ученые: физиолог Иван Михайлович Сеченов, кораблестроитель Алексей Николаевич Крылов, офтальмолог Владимир Петрович Филатов. В детские годы они жили в Алатыре и потом не раз приезжали сюда уже будучи известными учеными. Здесь делал первые творческие шаги знаменитый скульптор Степан Дмитриевич Эрьзя (Нефедов).

Художник Степан Дмитриевич Эрьзя

Алатырь после революций и в годы Великой Отечественной войны

Октябрьская революция перевернула размеренную жизнь алатырцев. В 1918 году город стал прифронтовым, в нем сформировали Алатырскую группу войск Красной армии. После Гражданской войны в городе запустили пять лесозаводов, табачную фабрику, фанерный и шпалопропиточный заводы, паровозоремонтный завод имени Рудзутака. Построили баяно-гармонную фабрику, мясокомбинат, трикотажную мастерскую, электростанцию и другие предприятия. Алатырь стал частью Чувашской Автономной Советской Социалистической Республики 20 июля 1925 года, перейдя из Ульяновской губернии вместе с тремя волостями уезда.

Вид на Алатырь с насыпи железной дороги. 1900–1917 гг. Автор фото - Н.Н. Валухин

Тяжелым испытанием для всех советских людей стала Великая Отечественная война. Из Алатыря и Алатырского района было мобилизовано более 30 тысяч человек, из них треть не вернулась домой. Алатырцы мужественно сражались на всех фронтах, 14 человек стали Героями Советского Союза. С первых дней войны жители города обеспечивали фронт вооружением, продовольствием и обмундированием. Здесь разместились эвакуированные предприятия, эвакогоспитали, формировались воинские части.

Погрузка раненых в военно-санитарный поезд. 1942 г.

Октябрьская революция перевернула размеренную жизнь алатырцев. В 1918 году город стал прифронтовым, в нем сформировали Алатырскую группу войск Красной армии. После Гражданской войны в городе запустили пять лесозаводов, табачную фабрику, фанерный и шпалопропиточный заводы, паровозоремонтный завод имени Рудзутака. Построили баяно-гармонную фабрику, мясокомбинат, трикотажную мастерскую, электростанцию и другие предприятия. Алатырь стал частью Чувашской Автономной Советской Социалистической Республики 20 июля 1925 года, перейдя из Ульяновской губернии вместе с тремя волостями уезда.

Вид на Алатырь с насыпи железной дороги. 1900–1917 гг. Автор фото - Н.Н. Валухин

Тяжелым испытанием для всех советских людей стала Великая Отечественная война. Из Алатыря и Алатырского района было мобилизовано более 30 тысяч человек, из них треть не вернулась домой. Алатырцы мужественно сражались на всех фронтах, 14 человек стали Героями Советского Союза. С первых дней войны жители города обеспечивали фронт вооружением, продовольствием и обмундированием. Здесь разместились эвакуированные предприятия, эвакогоспитали, формировались воинские части.

Погрузка раненых в военно-санитарный поезд. 1942 г.

Расцвет и упадок промышленности

В 1950−60-е годы сложилась современная промышленная структура города, где ведущей отраслью было машиностроение. Оно было представлено предприятиями «Электроприбор» и «Электроавтомат», механическим заводом — бывшим паровозоремонтным, заводом низкотемпературных холодильников. Однако в 1990-е годы объемы заказов снизились и предприятия пришли в упадок. Действовали сыродельный комбинат, хлебозавод, бумажная фабрика и некоторые другие производства.

Алатырь сегодня

В 1989 году в Алатыре проживало 46,5 тысячи человек. С 1991 года численность населения города убывает. В начале 2022 года здесь жили 32,3 тысячи человек. Юноши и девушки уезжают из города, снизилась рождаемость, а треть населения — это люди пожилого возраста. Закрылся ряд предприятий, культурных и образовательных учреждений. Тем не менее Алатырь развивается как один из центров российской культуры и Русской православной церкви в Поволжье, место духовного очищения и притяжения многочисленных паломников со всех регионов многонациональной России.

Вид на Алатырь. 2024 г.

Алатырь и его жители в период Великой Отечественной войны

Первые месяцы войны

Уже на второй день после вероломного нападения фашистской Германии в Советском Союзе началась мобилизация мужчин от 18 до 50 лет для отправки на фронт. Более 30 тысяч алатырцев мужественно сражались с захватчиками. Свыше 13 тысяч из них не вернулись домой. Звания Героя Советского Союза удостоены 14 человек, тысячи награждены орденами и медалями.

Осенью 1941 года жители Алатырского района начали строить Сурский оборонительный рубеж. Народное хозяйство перестроилось на военный лад. За годы войны с паровозоремонтного завода на фронт ушли 538 человек. К станкам встали женщины, подростки, дети. В 1941 году на заводе работали 180 женщин, к 1 мая 1945 года их число увеличилось до 491. Железнодорожные перевозки в годы войны были особенно значимыми, и Алатырский ПРЗ превратился в крупную ремонтную базу паровозов и вагонов.

Сурские оборонительные рубежи

Эвакуация в Алатырь. Промышленность в годы войны

В Алатырь были эвакуированы промышленные и транспортные предприятия: Ленинградская мебельная, Черкасская махорочная, Полтавская обувная фабрики, оборудование Мичуринского паровозоремонтного завода и Волховского лесозавода. Из-за эвакуации численность рабочих за 1941 год увеличилась на 1145 человек, а к 1 января следующего года в Алатыре жили уже 42 тысячи человек. В условиях военного времени трудился и речной транспорт, перевозивший вооружение, обмундирование и продовольствие. В Сурском пароходстве женщины работали инженерами, матросами и грузчиками. Летом 1942 года в район Сталинграда с Суры ушел отряд деревянных минных тральщиков и несколько самоходных судов.

Место для обучения военных

Алатырь в годы войны превратился в один из центров подготовки и переподготовки воинских частей. В Алатырском аэроклубе готовили летчиков. В центре города находился комплекс переподготовки — 46-й запасной авиаполк, на базе которого сформировали 50 авиаполков — 12 воздушных дивизий. В полку обучался будущий Герой Советского Союза Михаил Петрович Девятаев.

В Алатыре располагались Чебоксарские курсы усовершенствования политсостава Красной армии, фактически одно из военно-политических училищ, и 57-й офицерский полк, в котором проходили переподготовку командиры взводов и рот. В городе находился штаб формировавшейся 26-й резервной армии. В редакции ее армейской газеты «Отвага» служил будущий скульптор с мировым именем — Евгений Вучетич. В декабре 1941 года 26-я армия была переброшена под Москву, а затем, переименованная во 2-ю ударную, — на Волховский фронт для прорыва блокады Ленинграда.

М.П. Девятаев

Личный вклад мужественных алатырцев. Память о подвиге

В Алатыре и Чуварлеях разместили четыре госпиталя. Алатырцы вносили личные сбережения, собирали средства, чтобы построить самолеты и танковые колонны. Коллектив ПРЗ собрал 170 900 рублей. Молодежь и учащиеся внесли 200 тысяч рублей на строительство авиаэскадрильи «Комсомол Чувашии», жители города Зайкины внесли 50 тысяч рублей на строительство самолета для сына Евгения. Горожане собирали подарки и продукты бойцам, теплые вещи. Студенты лесотехникума работали на лесосплаве, девушки собирали грибы и ягоды, учащиеся школы № 10 в госпитале чинили белье, штопали носки.

Лейтенант Зайкин у самолета подаренного родителями

Алатырцы помнят о фронтовиках и людях, работавших в тылу. В 1967 году на городском кладбище на улице Тельмана открыли монумент на могилах воинов, умерших в 1941–1945 годах от ран. В 1971 году в центре города на площади Октябрьской Революции создали памятник погибшим воинам-алатырцам по проекту скульптора Вадима Борисовича Шелова и архитектора Былинского. В 1995 году к памятнику пристроили полусферическую стену с колоколом и со списками имен погибших алатырцев, автором которой стал Евгений Федорович Минеев.

Источник: © Фотографии Чебоксар и Чувашии

Источник: © Национальный цифровой архив Республики Польша

Источник: © Retro View of Mankind's Habitat

Источник: © Команда Кочующие – сайт, посвященный туризму и путешествиям

Источник: © Каталог исторических и современных гербов

Источник: © г. Алатырь Чувашской республики – официальный сайт

Источник: © Чебоксары.Беzформата

Источник: © г. Алатырь Чувашской республики – официальный сайт

Источник: © ppt Онлайн – смотреть презентации формата ppt онлайн

Источник: © «Полезные заметки» интернет–журнал удивительных, познавательных и смешных историй